仏教式葬儀とは

仏教式葬儀は、日本で最も一般的な葬儀形式であり、全体の約80~90%を占めます。浄土真宗、曹洞宗、臨済宗、日蓮宗など宗派によって細かな違いがありますが、基本的な構造や意義は共通しています。この解説では、仏教式葬儀の詳細を、流れ、構成要素、宗派ごとの特徴、費用、文化的背景、現代の変化に細分化して、わかりやすく丁寧に徹底解説します。

1. 仏教式葬儀の意義と目的

仏教式葬儀は、故人の魂を極楽浄土やあの世へ導き、遺族が故人の死を受け入れるための宗教的儀式です。以下の目的が含まれます。

1. 故人の魂の安息

仏教では、死後も魂が輪廻転生の過程にあると考えられ、葬儀は故人が良い来世や極楽浄土へ旅立つための手助けをします。僧侶の読経や戒名の授与がその役割を果たします。

2. 遺族のグリーフケア

儀式を通じて遺族は故人との別れを正式に受け入れ、悲しみを共有。参列者との交流も心の支えとなります。

3. 功徳の積み重ね

葬儀での読経や供養は、故人のために功徳(善行)を積む行為とされ、遺族や参列者にとっても精神的な意義があります。

4. 社会的役割

地域や親族のつながりを強化し、故人の人生を振り返る場として機能します。

2. 仏教式葬儀の基本的な流れ

仏教式葬儀は、臨終から法要まで一連のプロセスで構成されます。以下に詳細を解説します。

2-1. 臨終とその直後

死亡確認と連絡

医師による死亡確認後、親族や菩提寺(家が所属する寺)に連絡。病院で亡くなった場合、遺体を自宅や葬儀場に搬送します。

末期の水(死水)

故人の唇を水で湿らせる儀式。家族が順番に綿やガーゼで水をつけ、魂が渇かないように祈ります。

枕飾りと枕経

遺体の頭元に簡易な祭壇(枕飾り)を設置。線香、ローソク、供物(団子や水)を供え、僧侶が「枕経」を唱えます。これは故人の魂を慰め、成仏を願う最初の読経です。

湯灌(ゆかん)

遺体を清める儀式。現代では葬儀社が専門的に行い、故人を清潔な状態で棺に納めます。

2-2. 通夜

準備

葬儀社と会場、祭壇、棺、供花、遺影などを決定。遺族は喪服を準備し、香典の受付や役割分担を決めます。

通夜式

僧侶が読経を行い、遺族、親族、参列者が焼香します。通夜は本来、夜通し遺体を見守る儀式でしたが、現代では「半通夜」として2~3時間で終了することが一般的。読経後、喪主が挨拶を行う場合もあります。

通夜振る舞い

参列者に軽食や酒を提供し、故人を偲びながら交流。地域によっては寿司やオードブルが出されることも。

2-3. 葬儀・告別式

葬儀式

僧侶による読経、焼香、戒名の授与が行われます。宗派によっては法話(僧侶の説話)も。葬儀式は宗教的儀式に重点を置き、故人の魂を導く。

告別式

参列者が故人との最後の別れを告げる場。焼香、弔辞(友人や同僚による故人の思い出)、弔電の読み上げが行われます。遺族代表の挨拶で締めくくられることが多い。

お別れの儀

棺に花や故人の愛用品を入れ、参列者が最後の別れを告げます。

2-4. 出棺と火葬

出棺

棺を霊柩車に載せ、火葬場へ向かいます。出棺時には家族が「送り火」を焚く地域も。霊柩車が自宅前で一時停止する「門送り」の風習も見られます。

火葬

火葬場で遺体を炉に入れる前、遺族が最後の焼香を行います。火葬には1~2時間かかり、その間、遺族は待合室で過ごす。

収骨(骨上げ)

火葬後、遺族が箸で遺骨を骨壺に納めます。関東では一部の骨を、関西では全身の骨を拾う傾向があります。

2-5. 初七日とその後の法要

初七日法要

故人があの世へ旅立つとされる7日目に行う法要。現代では葬儀当日に「繰り上げ初七日」として行うことが多い。僧侶が読経し、遺族が焼香。

四十九日法要

忌明けの法要で、遺骨を納骨したり、位牌を仏壇に安置したりします。この時期に墓石の開眼供養を行う場合も。

その後の法要

一周忌(1年後)、三回忌(2年後)、七回忌など、節目ごとに法要を行い、故人を供養。十三回忌や三十三回忌で弔い上げ(供養の終了)とする地域も。

3. 仏教式葬儀の構成要素

仏教式葬儀を構成する要素を以下に詳細に解説します。

3-1. 宗教的要素

読経

僧侶が経典を唱え、故人の成仏を祈ります。主に『阿弥陀経』『般若心経』などが読まれます。宗派により経典や唱え方が異なる。

戒名(法名)

故人に授けられる仏教上の名前。浄土真宗では「法名」、日蓮宗では「法号」と呼ばれる。戒名は生前の徳や性格を反映し、位(院号や居士など)によって費用が異なる(30~100万円程度)。

焼香

線香や抹香を焚き、故人を供養する行為。参列者は順番に焼香台で香を捧げます。宗派により焼香の回数(1~3回)が異なる。

引導

葬儀式で僧侶が故人の魂を導く儀式。木魚や鈴を鳴らし、魂をあの世へ送る。

3-2. 物理的要素

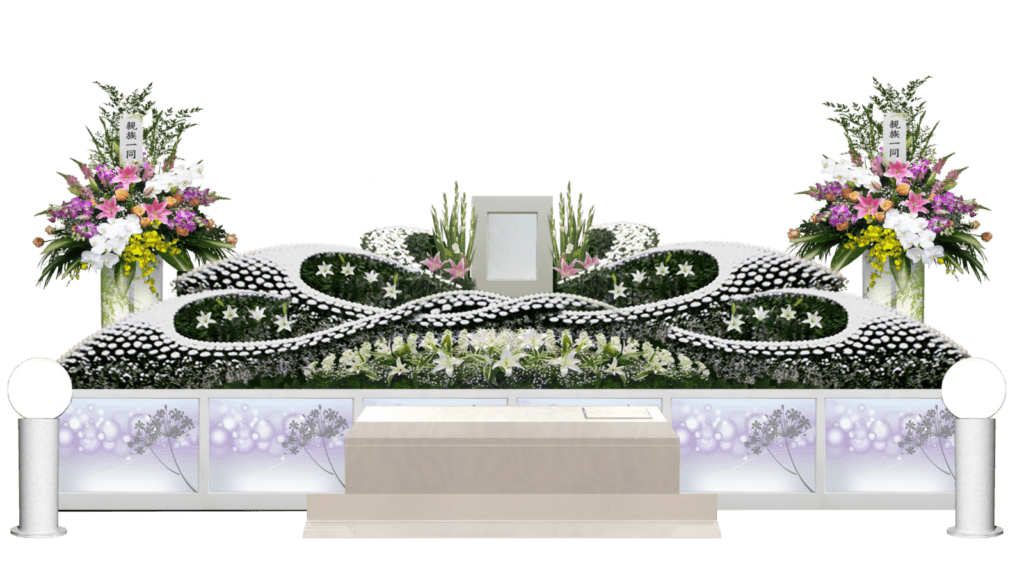

祭壇

仏教式では白木の祭壇に菊やユリなどの供花、果物や菓子を供えます。豪華な花祭壇も人気。宗派により仏具(鈴、木魚、位牌など)が異なる。

棺

木製や布張りの棺が一般的。内部には白い布を敷き、故人の愛用品を入れることも。

遺影

故人の写真を祭壇中央に飾る。現代ではデジタル加工で背景を整える。

仏具

線香、ローソク、供物、位牌、経机など。浄土真宗では金色の仏具が特徴的。

供花・供物

参列者から贈られる供花や、遺族が用意する供物(団子、果物、菓子)。

3-3. 人的要素

喪主

遺族の代表として葬儀を主催。僧侶との打ち合わせや挨拶を担当。

遺族・親族

受付、案内、焼香の順番管理など役割を分担。

僧侶

読経、戒名授与、引導を担当。菩提寺の僧侶が務めるのが一般的だが、葬儀社が手配する場合も。

参列者

友人、職場関係者、地域住民などが弔問。香典を持参し、焼香を行う。

葬儀社(葬儀屋)

会場設営、遺体搬送、祭壇準備、スケジュール管理を担当。

3-4. 文化的要素

香典

参列者が持参する金銭。金額は関係性により異なり、3~10万円が一般的。香典袋には「御霊前」(四十九日前)や「御仏前」(四十九日後)と書く。

喪服

遺族は黒の礼服、参列者は黒やダークスーツ。女性は黒のワンピースやスーツ、アクセサリーは控えめ。

弔辞・弔電

弔辞は親しい人が故人の思い出を語り、弔電は遠方の人が送る。

4. 宗派ごとの特徴

仏教には多くの宗派があり、葬儀の作法や雰囲気には違いがあります。代表的な宗派の特徴を以下にまとめます。

1. 浄土真宗

特徴:阿弥陀仏の救済を信じ、極楽往生を重視。「法名」を授与し、戒名は使わない。焼香は2回、抹香を額に上げない。

祭壇:金色の仏具や阿弥陀如来の掛軸が特徴。

法要:初七日や四十九日が重視されるが、形式は比較的簡素。

2. 曹洞宗

特徴:禅宗の一派で、坐禅や悟りを重視。焼香は2回、香を額に上げる。戒名は「居士」「大姉」など。

祭壇:シンプルで厳かな雰囲気。木魚や鈴が使われる。

法要:四十九日や一周忌を丁寧に行う。

3. 臨済宗

特徴:禅宗の一派で、修行と公案を重視。焼香は1回、香を額に上げない。戒名は個性的な漢字が使われることも。

祭壇:曹洞宗同様、簡素だが荘厳。

法要:禅の精神に基づき、静寂の中で行う。

4. 日蓮宗

特徴:法華経を重視し、「南無妙法蓮華経」の題目を唱える。「法号」を授与。焼香は3回。

祭壇:法華経の曼荼羅や題目が飾られる。

法要:法華経の読誦が中心。

5. 真言宗

特徴:密教の一派で、呪文(真言)や印を重視。焼香は3回、香を額に上げる。戒名は密教的な要素を含む。

祭壇:五色の飾りや密教仏具が特徴。

法要:護摩焚きなど神秘的な儀式が行われることも。

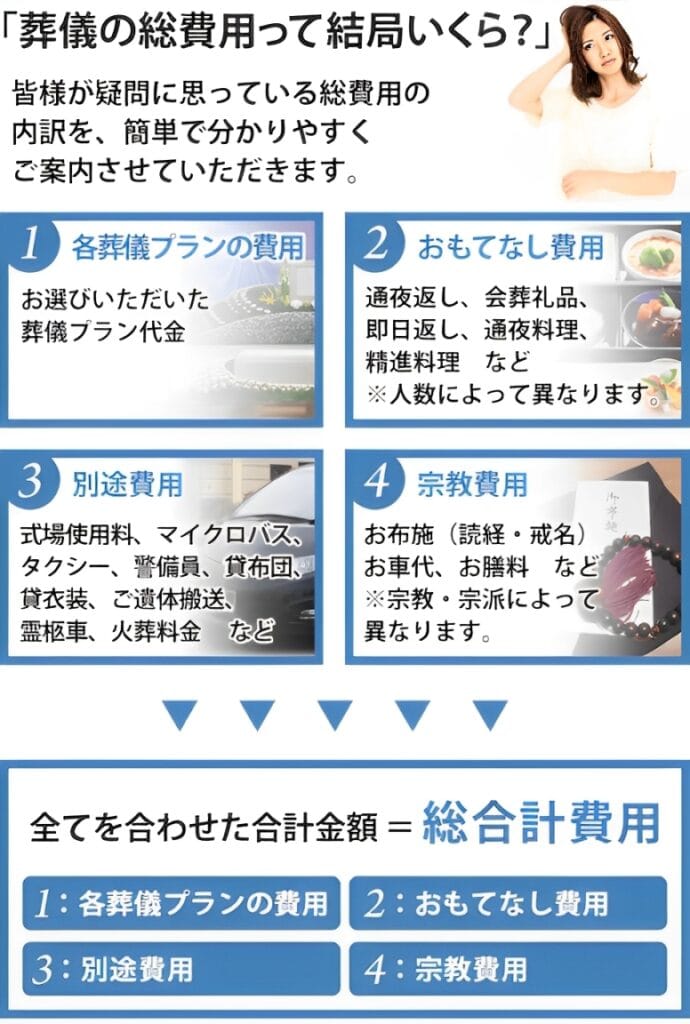

5. 仏教式葬儀の費用と内訳

仏教式葬儀の費用は規模や地域、宗派により異なりますが、一般葬で100~200万円、家族葬で50~100万円が目安。内訳は以下の通り。

葬儀本体費用(約70%)

祭壇(20~100万円)、棺(5~20万円)、遺体搬送(3~10万円)、会場使用料(10~30万円)、葬儀社スタッフ費用(10~30万円)。

飲食接待費用(約20%)

通夜振る舞い(5~20万円)、精進落としの食事(5~15万円)、香典返し(1人5000~1万円)。

僧侶への謝礼(約10%)

お布施(読経・戒名授与で30~50万円)、お車代(5千~1万円)、御膳料(5千~1万円)。

費用を抑えるポイント

家族葬や一日葬を選択。

祭壇や棺をシンプルにする。

6. 仏教式葬儀の文化的背景

仏教式葬儀は、奈良時代に仏教が日本に伝来して以来、貴族や武士階級を中心に広まりました。江戸時代には檀家制度が確立し、寺院が葬儀や法要を管理するようになりました。現代では、都市化や核家族化により伝統的な形式が変化していますが、以下の文化的要素が根強く残っています。

檀家制度

家族が特定の寺(菩提寺)に所属し、葬儀や法要を依頼。現代では菩提寺を持たない家庭も増え、葬儀社が僧侶を手配するケースが一般的。

地域の風習

例えば、関西では全身の骨を拾う「骨上げ」、東北では仮埋葬の伝統など、地域ごとに独特の習慣がある。

精進料理

葬儀後の食事は肉や魚を避けた精進料理が基本。現代では簡略化され、仕出し弁当が一般的。

7. 現代の仏教式葬儀の変化と課題

7-1. 簡略化と多様化

核家族化や高齢化により、家族葬や一日葬が増加。通夜を省略したり、初七日を繰り上げたりするケースが一般的。無宗教の要素を取り入れた「音楽葬」も見られる。

7-2. コロナ禍の影響

感染症対策として、参列者を制限したり、オンラインで葬儀を配信したりする事例が増えた。ZoomやYouTubeを活用し、遠方の親族が参加可能に。

7-3. 費用と透明性の問題

高額なお布施や戒名料に不満を持つ遺族も。消費者庁は葬儀社に対し、事前見積もりの透明性を求めるガイドラインを策定。

7-4. 終活の普及

生前に戒名や葬儀形式を決める人が増加。エンディングノートで希望を記録し、家族の負担を軽減する動きが広がっている。

8. 仏教式葬儀の準備と注意点

8-1. 事前準備

菩提寺の確認

菩提寺がある場合、早めに連絡し、僧侶のスケジュールや戒名について相談。

葬儀社の選定

複数の葬儀社から見積もりを取り、サービス内容や費用を比較。

エンディングノート

葬儀の形式、戒名の希望、参列者の範囲を記録。

8-2. 注意点

宗派の確認

故人や家族の宗派を事前に確認。宗派が不明な場合、葬儀社や親族に相談。

お布施の相場

地域や宗派により異なるため、菩提寺や葬儀社に確認。封筒には「御布施」と書き、現金を新札で用意。

香典の管理

香典の金額や送り主を記録し、香典返しの手配を忘れない。

9. まとめ

仏教式葬儀は、故人の魂を極楽浄土へ導き、遺族が悲しみを癒すための儀式です。臨終から通夜、葬儀、火葬、法要まで一連の流れがあり、宗派ごとに読経、戒名、焼香の作法が異なります。浄土真宗の簡素な形式から真言宗の神秘的な儀式まで、多様な特徴があります。費用は100~200万円が目安で、家族葬や一日葬の普及により簡略化が進んでいます。

現代では、核家族化やコロナ禍、終活の普及により、仏教式葬儀も変化。伝統を守りつつ、故人や遺族の希望を反映した柔軟な形式が求められています。事前に菩提寺や葬儀社と相談し、準備を整えることで、心のこもった葬儀を実現できるでしょう。