24時間365日 無料で相談する

宮型の霊柩車が禁止になった理由と今後の葬送車事情まとめ

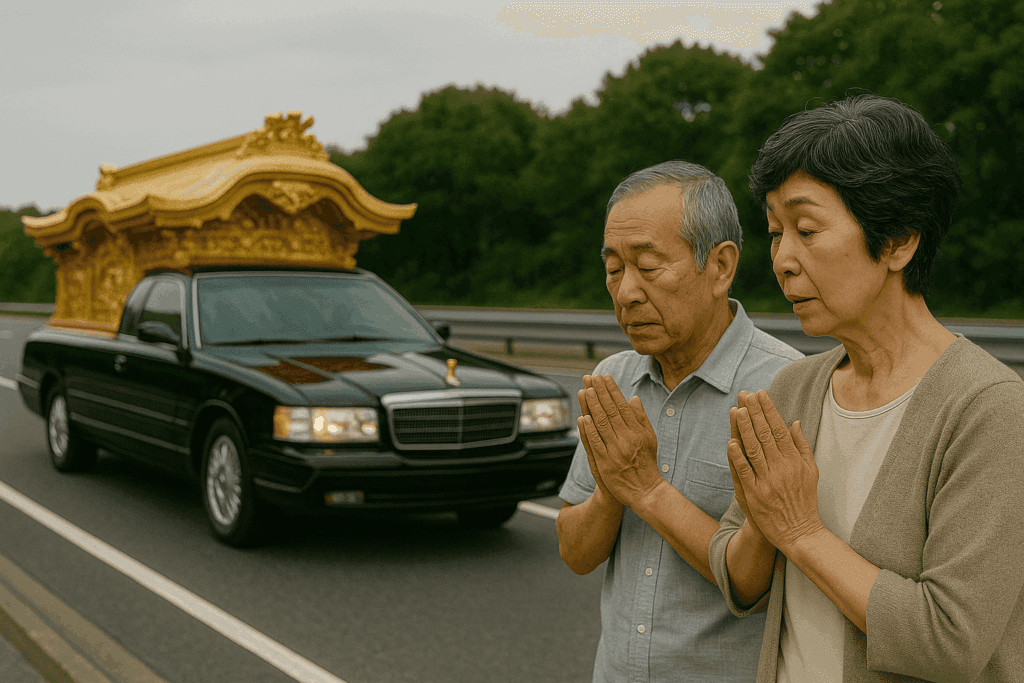

宮型霊柩車がなぜ禁止されるようになったのか――そんな疑問をお持ちではありませんか。かつては神社仏閣を思わせる豪華な装飾で葬送の象徴とされていた宮型霊柩車ですが、現在ではその使用が大きく制限されつつあります。この記事では、宮型霊柩車の現在の扱いから禁止の背景まで、社会的・文化的な視点を踏まえてわかりやすく解説します。

また、霊柩車と寝台車の違いや、霊柩車の運行ルールといった基本情報にも触れながら、「霊柩車を見たら縁起が良い」「霊柩車を見たら親指を隠す」といった昔ながらの言い伝えについてもご紹介します。さらに、宮型霊柩車が海外でどのように受け入れられているのかといった国際的な反応、そして宮型霊柩車を自家用車として使えるのかという実務的な側面にも触れていきます。

霊柩車を見た時のスピリチュアルな意味に興味がある方にも役立つ情報を含めながら、葬送文化の変化と向き合う内容をお届けします。今後の葬儀のあり方や地域社会との関係性について、理解を深めるきっかけになれば幸いです。

- 宮型霊柩車が禁止される背景にある住民感情や文化的配慮

- 宮型霊柩車の装飾や形状が与える社会的影響

- 宮型霊柩車の使用が減少した法制度や運用上の理由

- 海外での宮型霊柩車の受け入れと活用状況

宮型の霊柩車が禁止になった理由と背景を解説

- 霊柩車とは何か?種類と役割を紹介

- 霊柩車と寝台車の違いを解説

- 霊柩車の運行ルールとは

- 宮型霊柩車の現在の使用状況

- 海外での宮型霊柩車の反応とは

- 自家用としての宮型霊柩車の可否

- 霊柩車はなぜバックしないのか

- 霊柩車を見たら親指を隠す理由

- 霊柩車を見た時のスピリチュアル的意味

- 霊柩車を見たら縁起が良いと言われる訳

霊柩車とは何か?種類と役割を紹介

霊柩車とは、亡くなった方を火葬場までお運びするために使われる専用の車両です。葬儀が終わった後、故人を柩(ひつぎ)に納め、その柩を運ぶために使われるのが霊柩車であり、日本の葬送文化において重要な役割を果たしています。

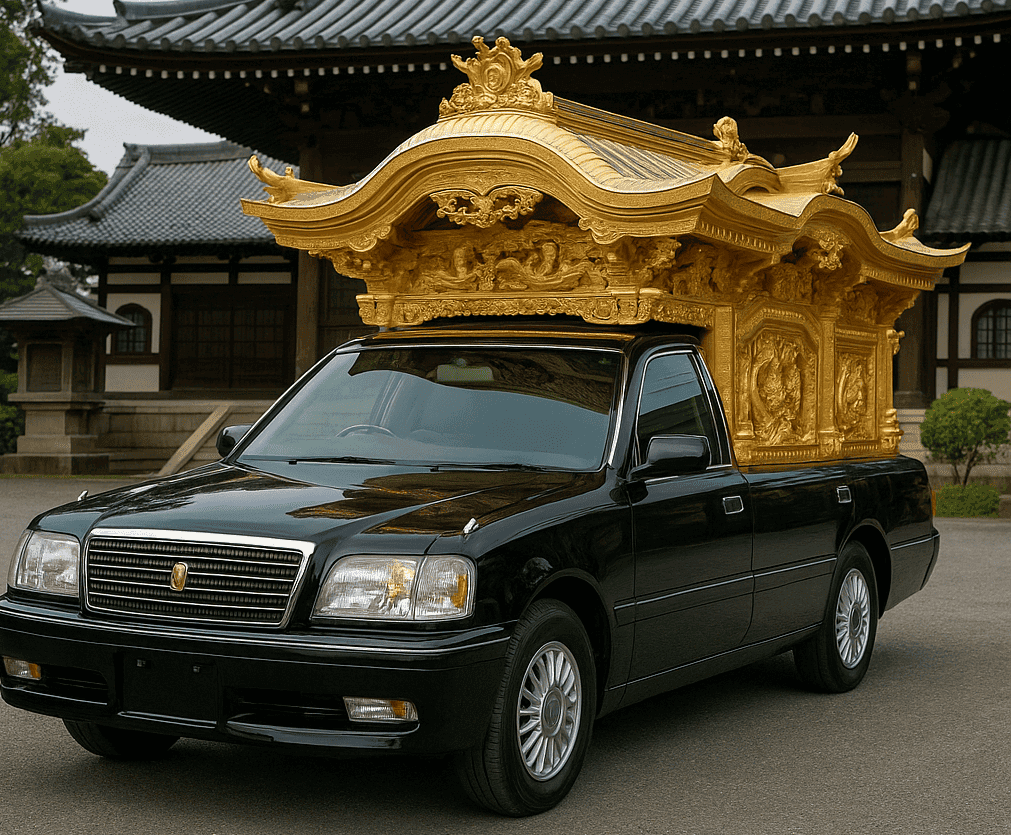

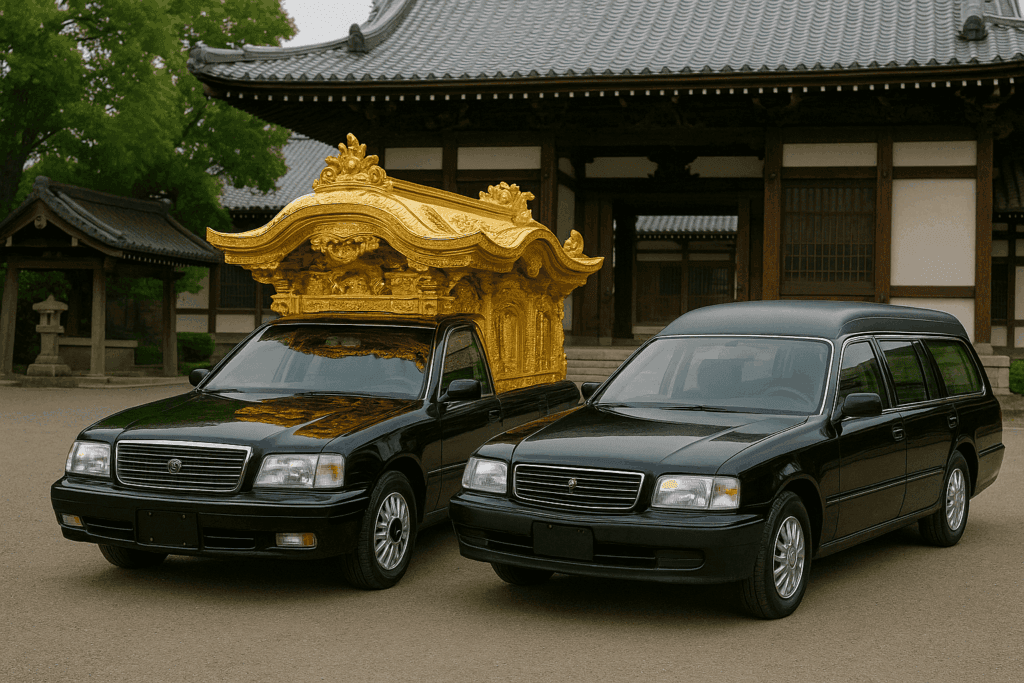

霊柩車にはいくつかのタイプがあり、代表的なものは「宮型」「洋型」「バス型」「バン型」の4種類です。宮型霊柩車は、神社仏閣のような豪華な装飾が施された伝統的な車両で、かつては広く使われていました。しかし、最近ではその派手な外観が死を強く連想させるとして、使用を控える動きが見られます。

現在主流となっているのは、シンプルで高級感のある「洋型」や、外観が一般車に近く目立ちにくい「バン型」です。さらに、マイクロバスを改造した「バス型」霊柩車は、棺のほかに遺族や関係者も同乗できるため、地域や家族構成に応じて選ばれるケースが増えています。

このように、霊柩車は単なる移動手段ではなく、葬儀の一連の流れを支える大切な役割を担っています。故人への敬意や遺族の心情に配慮しながら、最期の旅路を静かに支える存在であることが特徴です。

霊柩車と寝台車の違いを解説

霊柩車と寝台車は、どちらもご遺体を運ぶための車両ですが、使われる場面と構造に明確な違いがあります。

まず、使用される場面ですが、寝台車は故人が亡くなられた場所(病院や自宅など)から安置場所(自宅や葬儀場など)へと運ぶための車です。一方、霊柩車は葬儀の後に、故人を火葬場へお連れする際に使用されます。この違いは、搬送の「目的地」によって区別できると言えるでしょう。

構造にも差があります。霊柩車は棺の搬送を前提に設計されており、車内にはローラーやストッパーが備え付けられています。これにより棺の出し入れがスムーズに行えるうえ、走行中に棺が動かないようしっかりと固定することができます。

対して寝台車は、故人をストレッチャーに乗せた状態で搬送するため、荷室が平坦になっており、車両の外観も一般車とあまり変わりません。病院などの公共の場所に出入りすることを考慮し、目立たないデザインになっているのが特徴です。

また、一部の車両は寝台車と霊柩車の両方の機能を兼ね備えています。用途に応じて使い分けられるこのタイプは、葬儀社の実務においても効率的な手段となっています。このように、霊柩車と寝台車はそれぞれの目的に応じた設計がされており、葬儀の流れの中で適切なタイミングで使い分けることが求められます。

霊柩車の運行ルールとは

霊柩車は、故人を火葬場や埋葬地まで運ぶ特別な車両であり、その運行には独自のルールが存在します。これらのルールは、尊厳を保ちつつ、交通の安全と円滑な進行を確保するために設けられています。

まず、霊柩車の運転手は、通常の運転免許に加えて、特定の研修や訓練を受けることが求められる場合があります。これは、葬儀の進行や遺族の感情に配慮した運転が求められるためです。

また、霊柩車の運行ルートや時間帯は、地域の条例や火葬場の運営時間に合わせて計画されます。これにより、交通渋滞や他の葬儀との重複を避け、スムーズな進行が可能となります。

さらに、一部の地域では、霊柩車が特定の施設や道路を通行する際に、事前の許可や申請が必要となることがあります。これは、地域住民の感情や文化的背景に配慮した措置です。

これらのルールや配慮により、霊柩車の運行は、故人への敬意を表しつつ、社会全体の秩序と調和を保つ役割を果たしています。

宮型霊柩車の現在の使用状況

宮型霊柩車は、かつて日本の葬送文化を象徴する存在でしたが、現在ではその使用が大きく減少しています。その背景には、社会の価値観の変化や地域住民の感情への配慮があります。

例えば、神奈川県厚木市の斎場では、宮型霊柩車の乗り入れが禁止されています。 これは、宮型霊柩車が死を連想させるとして、地元住民から忌避されるようになったためです。

一方で、海外では宮型霊柩車が特別な車両として活躍しています。モンゴルでは、宮型霊柩車は「移動できるお寺」として受け入れられています。 これは、モンゴルの僧侶が日本に宮型霊柩車の寄贈を依頼し、すでに何台もの宮型霊柩車がモンゴルへ輸出されているためです。このように、宮型霊柩車の使用状況は、地域や文化によって大きく異なります。日本国内ではその姿をほとんど見かけなくなりましたが、海外では新たな役割を担っている例もあります。

海外での宮型霊柩車の反応とは

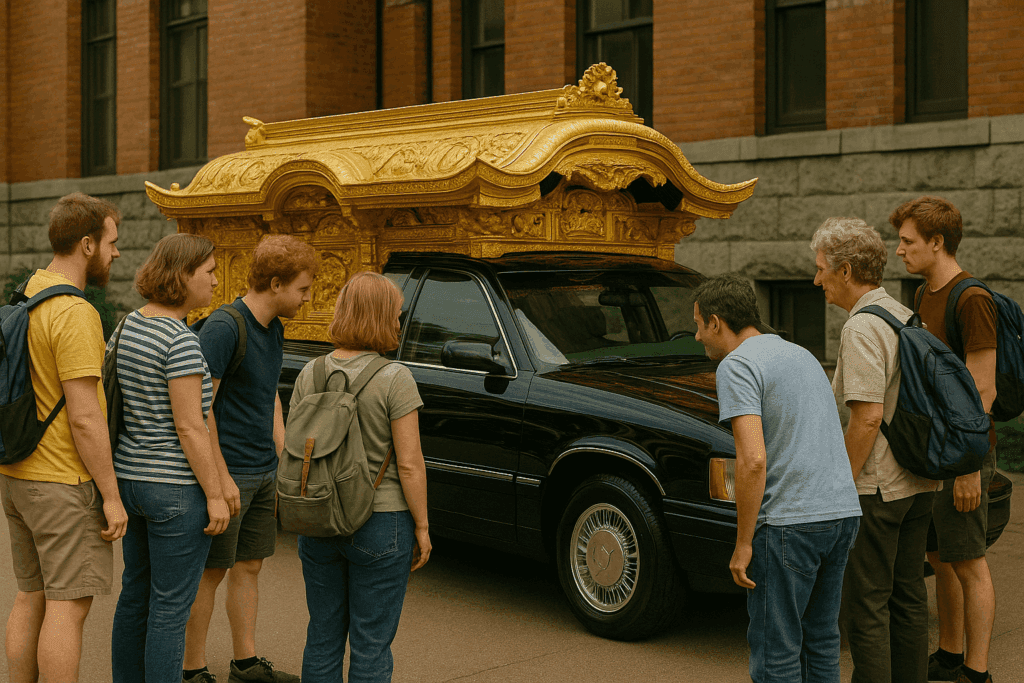

海外において、宮型霊柩車は日本特有の文化を感じさせる車両として、独自の評価を受けています。見慣れた国産車に宮殿のような装飾が施されたその姿は、多くの外国人にとって非常にインパクトがあり、「荘厳で神聖な車」という印象を与えているようです。

特に注目されているのが、仏教国であるモンゴルやミャンマーといったアジアの国々です。これらの国では、宮型霊柩車を「移動する寺院」として捉える傾向があり、その格式の高さや宗教的な雰囲気に深い敬意を示す声が多く見られます。実際、日本国内で役目を終えた宮型霊柩車が寄贈されたり、買い取られたりして現地で活用される例も増えてきました。

一方で、欧米諸国においてはその豪華な外観が「派手すぎる」「過剰な演出」と受け取られることもあるようです。特にキリスト教文化圏では、死に対して静かで質素な姿勢を重視する傾向が強いため、宮型霊柩車は異文化の象徴として認識されやすくなります。

このように言うと、すべての海外の人が肯定的に受け入れているわけではないと感じられるかもしれませんが、文化的背景が異なるからこそ、独特な葬送車として関心を集めていることは間違いありません。

結果として、宮型霊柩車は日本国内では減少傾向にあるものの、海外ではその芸術性や宗教的価値が再評価される場面が増えています。特に仏教文化が根付く国々では、霊柩車以上の意味を持つ「精神的な乗り物」としての存在感を示しているのです。

宮型の霊柩車が禁止になった理由と社会的影響

自家用としての宮型霊柩車の可否

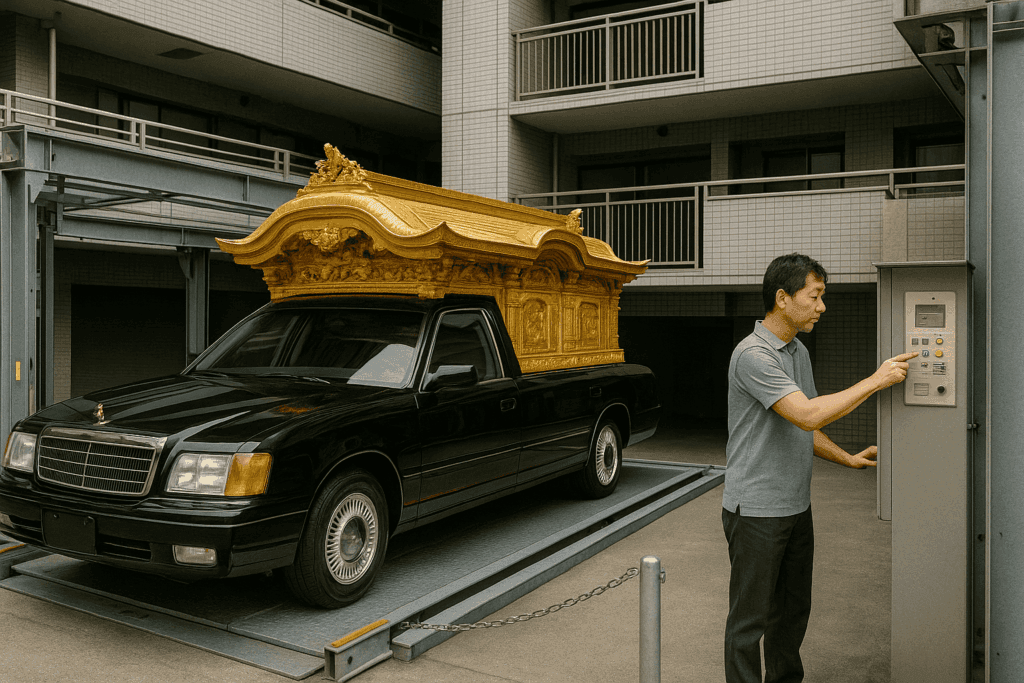

宮型霊柩車を自家用車として使えるのか気になる方もいるかもしれません。結論から言えば、車両の所有や使用そのものは法律上問題ありませんが、いくつかの制約や現実的なハードルがあります。

まず、宮型霊柩車は多くが「事業用」として登録されています。これは、葬儀業を営む業者が遺体を運ぶために使用するためで、ナンバープレートは緑地に白文字の「8ナンバー」が付けられています。この8ナンバーは「特種用途自動車」と呼ばれ、一般用途では登録しにくい制度です。

仮にこの宮型霊柩車を個人で所有し、私的に使用したい場合は、ナンバーを白ナンバー(自家用)に変更しなければなりません。ただし、宮型霊柩車の外観は非常に目立ち、死を連想させることから、周囲の理解や駐車場所の確保といった面で配慮が必要になります。

さらに、近年では宮型霊柩車の製造そのものが減っており、部品の調達や維持管理が難しくなっているのも実情です。車体には木工や金箔といった繊細な装飾が施されており、専門の職人による修理が必要になることも珍しくありません。

このように、法的には可能であっても、自家用として使用するには現実的な課題が多く、実際には稀なケースと言えるでしょう。興味本位で所有するには、それなりの覚悟と知識が求められます。

霊柩車はなぜバックしないのか

霊柩車がバックを避けるという話を聞いたことがあるかもしれません。これは単なる運転の習慣ではなく、日本に古くから伝わる死に関する風習や信仰心に由来しています。

言ってしまえば、「バック=戻る」という行為が、死者がこの世に戻ることを連想させるため、霊柩車は前進のみで目的地に向かうことが望ましいとされているのです。特に、故人が迷うことなく成仏できるようにという願いを込めて、バックせず真っ直ぐ進むという考え方が根付いています。

実際の運転では、やむを得ずバックを行う場面もありますが、多くの葬儀社ではなるべく広い道や回りやすいルートを選び、バックせずに済むような運行計画を立てています。

このような運転マナーは、運転技術だけでなく、故人と遺族への敬意や配慮を示すものでもあります。もちろん、現代では合理的な運行が優先される場面もありますが、葬送文化の一部として、今なお大切にされている考え方です。この風習を知っておくと、霊柩車を見かけたときの意味合いや、その場にある空気感をより深く理解することができるでしょう。

霊柩車を見たら親指を隠す理由

霊柩車を見たときに親指を隠すという行動は、日本に古くから伝わる迷信の一つです。科学的な根拠があるわけではありませんが、世代によっては今でも無意識にこの動作をしてしまう方もいるでしょう。

この風習には、「親指=親を意味する」という考え方が背景にあります。霊柩車が通るということは、故人が運ばれているという象徴的な瞬間です。そこで親指を隠さないと「親が早く亡くなる」「親の死に目に会えなくなる」といった言い伝えがあるため、多くの人が子どもの頃から自然と身につけてきました。

また、仏教の所作の一つに「叉手(さしゅ)」と呼ばれる作法があります。これは、手を組んで親指を包み込むように隠す動作で、故人や神仏に対して敬意を示す姿勢です。この動作が「親指を隠す」という迷信の元になったという説もあります。

現代では、こうした風習を知らない若い世代も増えており、親指を隠す行為自体が廃れつつあります。ただ、年配の方の前ではこのような所作を尊重することも、人間関係を円滑にする一つの配慮となるでしょう。

この風習を知っておくと、葬送文化や日本人の死生観への理解がより深まります。迷信とはいえ、故人への敬意や遺族への思いやりを込めた行動であることを心に留めておきたいところです。

霊柩車を見た時のスピリチュアル的意味

霊柩車を目にした瞬間に、なぜか心が静まり、何か深い意味を感じたことはありませんか?スピリチュアルな視点では、霊柩車には「人生の節目」や「変化の兆し」を象徴する意味があると考えられています。

このような視点では、霊柩車は「終わり」と同時に「新しい始まり」を意味するサインとされます。物理的には故人をあの世へ送る車ですが、精神的には「過去を手放し、新たなステージに進む時期が来た」というメッセージを受け取る場面でもあります。

例えば、何かに迷っていたり、人生の方向性を考えているときに霊柩車を見かけたなら、「そろそろ決断のタイミングが来ていますよ」というサインととらえることもできます。日々の忙しさに追われる中で、自分の内面に目を向ける良いきっかけになるかもしれません。

また、霊柩車はあの世とこの世をつなぐ象徴とされており、「守護霊からのメッセージ」や「霊的な浄化の合図」と解釈する考え方もあります。特に白い霊柩車を見た場合は、「浄化」「再生」「スピリチュアルな成長」などの意味合いが強まるとされることもあります。このように、スピリチュアルな解釈は宗教や個人の信条により異なりますが、霊柩車という存在に対してポジティブな意味を見出すことで、死を恐れるのではなく、「命の流れ」を感じるきっかけになるのではないでしょうか。

霊柩車を見たら縁起が良いと言われる訳

霊柩車というと、多くの人が「不吉なもの」として避ける印象を持つかもしれません。しかし一部では、霊柩車を見かけたことを「縁起が良い」と捉える考え方も存在します。これは、必ずしも迷信ではなく、前向きな解釈を重視する日本ならではの死生観が関係しているといえるでしょう。

このような見方が生まれた背景には、「死」を終わりではなく「新しい始まり」と捉える思想があります。仏教的な考え方では、死は魂が次の段階に進むための通過点とされ、現世から来世へと移る大切な過程です。霊柩車はまさにその「魂の移動」を象徴する乗り物であり、穏やかで清らかな旅立ちを意味しているとも考えられています。

また、霊柩車には故人を「良い場所」へ送り届ける役割があることから、「霊柩車を見る=良い方向へ進む兆し」と受け取る人もいます。お坊さんの法話などでも、「悪いものではなく、むしろ良いものとして受け止めると心が安らぐ」と説明されることがあるほどです。

さらに、霊柩車を見た瞬間に「今、生きていることの尊さに気づいた」「大切な人をもっと大切にしようと思った」と感じた人も少なくありません。これこそが、霊柩車を「縁起が良いもの」と捉える価値のひとつといえるでしょう。

もちろん、地域や文化、宗教観によって受け取り方は異なりますが、ネガティブなものとして一方的にとらえるのではなく、「気づき」や「感謝」の機会とすることが、現代の私たちに求められているのかもしれません。こうして見ると、霊柩車は不幸の象徴ではなく、静かに人生の節目を教えてくれる存在とも言えそうです。

総括:宮型の霊柩車が禁止になった理由のまとめ

ポイントを以下にまとめます。

- 宮型霊柩車は死を強く連想させる外観で地元住民に敬遠されている

- 一部の火葬場では宮型霊柩車の乗り入れが明確に禁止されている

- 豪華な装飾が派手すぎるとして現代の価値観にそぐわない

- 洋型やバン型など目立たない霊柩車への需要が高まっている

- 葬儀の小規模化により宮型のような大型車両が選ばれにくくなった

- 安全基準の改定により宮型霊柩車の新造が事実上困難になっている

- 宮型車両は手作業で作られるため維持費や修理費が高額になる

- 宗教・宗派によって宮型の使用が適さない場合がある

- 宮型霊柩車は装飾の突起が多く車両の保安基準に抵触しやすい

- 宮型霊柩車の製作に必要な職人が減少し供給が困難になっている

- 海外では「移動する寺院」として評価される例も存在する

- モンゴルやミャンマーでは寄贈された宮型車が活用されている

- 欧米では宮型の外観が過剰と受け取られる傾向がある

- 宮型霊柩車は文化的価値がある一方で地域配慮が求められる

- 現代の霊柩車は遺族や周囲の心情に配慮した設計が重視されている