24時間365日 無料で相談する

玄関が狭い住宅における自宅葬で気をつけたい点

自宅葬を検討している方の中には、「玄関が狭いけど大丈夫だろうか」「マンションでも自宅葬ができるのか」など、不安や疑問を抱える人が少なくありません。この記事では、「自宅葬 玄関」と検索してたどり着いた方に向けて、自宅葬の流れや必要な準備、玄関スペースの確認ポイントをわかりやすく解説します。

現代では斎場を利用するケースが増えていますが、近年では改めて自宅葬のメリット・デメリットが見直されつつあり、都市部でも小規模な自宅葬を希望する方が増えています。とくに田舎での自宅葬では、昔の自宅葬の名残が今も色濃く残っており、広い玄関を活用した対応が可能な例もあります。

一方、マンションでの自宅葬となると、玄関の幅や共用部の利用、搬出入の導線など、現実的な制限が多く発生します。そのため、自宅葬の費用面だけでなく、準備や対応における負担、いわば「自宅葬は大変」と言われる背景についても正しく理解することが必要です。

本記事では、自宅での通夜の服装とマナー、自宅葬の割合の実情、そして現代と昔の自宅葬の違いについても触れながら、今の住宅事情に即した玄関対応の工夫を紹介していきます。自宅葬を後悔のないかたちで行うために、知っておきたいポイントをひとつずつ丁寧にお伝えします。

- 自宅葬における玄関スペースの重要性と確認方法

- 玄関を含む自宅の動線確保と掃除・準備の工夫

- 田舎やマンションでの自宅葬における玄関の違い

- 参列者対応や服装・マナーにおける玄関の役割

自宅葬は玄関が重要?注意点と準備

- 棺が通る玄関スペースを確認する

- 自宅葬の流れと玄関での対応

- マンションでの自宅葬と玄関の制限

- 自宅葬での通夜と服装・マナー

- 自宅葬は大変?玄関まわりの掃除も負担に

- 自宅葬の費用と式場使用料の違い

- 自宅葬のメリット・デメリットを比較

- 田舎での自宅葬と玄関の活用事例

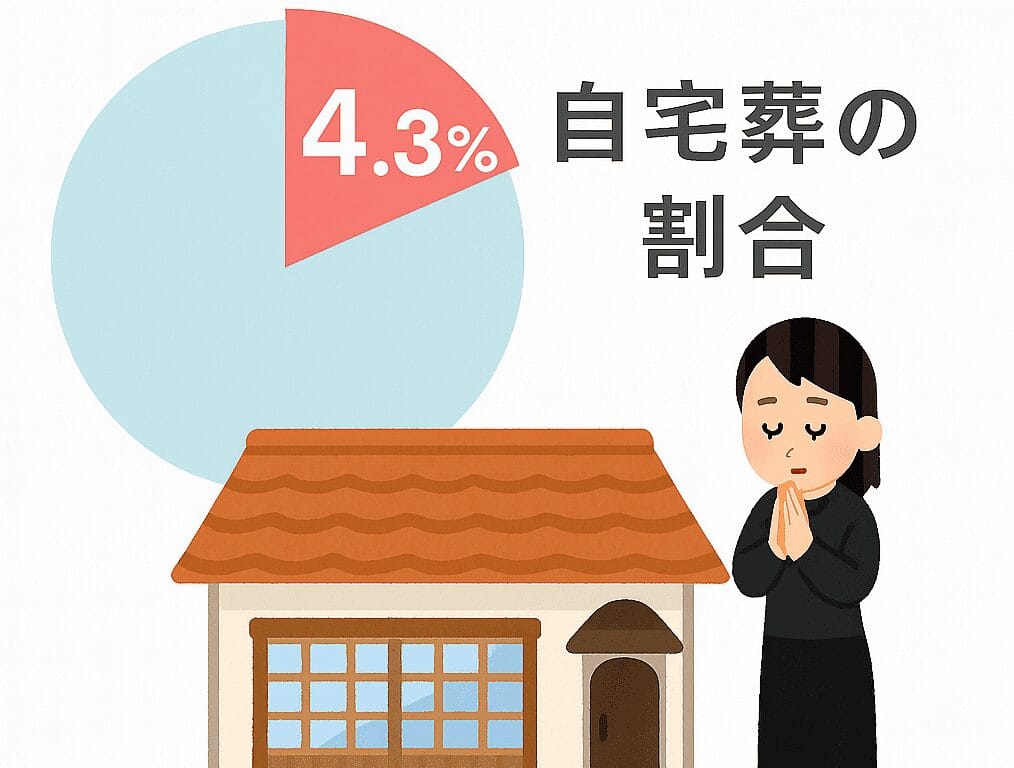

- 自宅葬の割合と現代の葬儀事情

- 自宅葬は昔とどう違うのか比較する

棺が通る玄関スペースを確認する

自宅葬を行うにあたり、まず確認しておきたいのが「棺を搬入・搬出できる玄関のスペースがあるかどうか」です。葬儀の段取りをどれだけ丁寧に整えても、そもそも棺が通らなければ自宅葬自体が成立しなくなるおそれがあります。特にマンションやアパートなど集合住宅にお住まいの方は、この点に注意が必要です。

棺のサイズは一般的に幅約60センチ、長さ180〜200センチ程度あります。玄関ドアの幅だけでなく、ドアの開き方や廊下の幅、曲がり角の有無もあわせて確認しなければなりません。例えば、玄関が直角に折れた形になっている場合、棺が曲がりきれないケースがあります。さらに、段差や靴箱、家具などが通路の邪魔になることもあるため、事前に搬入ルートをシミュレーションしておくと安心です。

一戸建てであっても、ドアの開き方や玄関ホールの広さによっては棺を水平に通すのが難しい場合があります。こうした状況に備え、棺を斜めに傾けて通すことができるか、あるいは必要に応じて家具を一時的に移動させられるかも事前に確認しておきましょう。

また、棺の搬入だけでなく、火葬場へ出棺する際の動線も同様に確認が必要です。自宅葬では、ご遺体を自宅から送り出すことに意味があります。その最後の見送りがスムーズに行えるように、搬出時の導線も意識する必要があります。

以上のことから、自宅葬を検討する際には、玄関周辺の寸法を測るとともに、棺の搬入・搬出ルートに障害物がないかをあらかじめ把握しておくことが大切です。葬儀社に事前相談をすれば、プロの目線で動線確認を行ってくれる場合もありますので、不安がある場合は積極的に依頼してみるとよいでしょう。

自宅葬の流れと玄関での対応

自宅葬の基本的な流れは、斎場での葬儀と大きくは変わりませんが、自宅という場所で執り行う以上、玄関での対応には特有の準備や配慮が求められます。特に、葬儀の序盤と終盤、つまりご遺体の搬入と出棺のタイミングにおいて、玄関は重要な役割を果たします。

まず、ご臨終後はご遺体を病院や施設から自宅へ搬送し、玄関から室内へ安置する必要があります。この際に、ストレッチャーや担架が通れるか、玄関から安置場所までの通路が確保されているかを確認しておくことが重要です。靴箱や家具が障害になる場合は、あらかじめ移動させておきましょう。

ご遺体の搬入は、遺族にとっても大切な儀式の一部です。混乱のないよう、準備を整えておくことで、落ち着いた気持ちで受け入れができるようになります。

また、通夜や葬儀・告別式に参列する人々も玄関を通って出入りすることになります。そのため、玄関周辺はなるべく清潔に保ち、靴の整頓やスリッパの用意、雨天時の傘置き場など、参列者への配慮を忘れないようにしましょう。場合によっては、玄関を簡易的に案内板やのれんで飾ることで、式の雰囲気を演出する工夫も効果的です。

出棺時にも、玄関の使い方が重要です。ご遺族や参列者が見送る中、棺が玄関を通って運び出されるため、この瞬間がひとつの節目となります。段差がある場合は葬儀社と連携して安全な搬出を行いましょう。また、周囲の住宅環境によっては、近隣住民への挨拶や車の一時的な駐停車場所の確保も必要になります。

このように、自宅葬では「玄関=儀式の入口と出口」として機能します。心を込めた見送りを実現するためには、玄関周りの準備や動線確保に細やかな気配りが求められます。どれだけ室内を整えても、出入り口が混乱していては印象が損なわれてしまいます。玄関の準備は、葬儀全体の満足度にも関わってくる大切な要素の一つと言えるでしょう。

マンションでの自宅葬と玄関の制限

マンションで自宅葬を行う場合、最も大きな課題のひとつが「玄関をはじめとする物理的な制限」です。集合住宅は一戸建てとは異なり、構造や共用部分のルールにより、葬儀の準備や進行に影響が出やすくなります。そのため、マンションでの自宅葬を希望する場合は、事前に多くの確認事項をクリアしておく必要があります。

まず、玄関の広さと棺が通るかどうかをチェックすることが欠かせません。棺は通常、幅約60センチ、長さ180〜200センチほどの大きさがあります。玄関扉の幅が狭かったり、玄関から部屋までの廊下に曲がり角があったりすると、棺の搬入・搬出が困難になる可能性があります。マンションの廊下は設計上スペースに余裕がないことが多く、想定していたルートが使えないという事態も起こり得ます。

また、マンションのエレベーターの種類も重要な確認ポイントです。ストレッチャーがそのまま乗せられる構造のものもあれば、担架を立てなければならないような狭いタイプもあります。棺は立てることができないため、乗らない場合は階段を使うしかなくなります。特に2階以上に住んでいる場合、棺を水平に移動できるかどうかはマンション葬の可否を左右する重要な要素です。

さらに、マンションの規約や管理組合の方針によっては、自宅葬そのものが禁止されているケースもあります。火葬に向かうまでのご遺体搬送に共用部を通ることに抵抗感を示す住民もおり、トラブルになることも少なくありません。このような問題を避けるためにも、事前に管理会社や管理組合に相談し、必要であれば許可を取得しておくことが大切です。

周囲への配慮も重要です。読経や焼香の匂い、弔問客の出入りなど、日常と異なる人の流れや音が発生するため、近隣住民への説明と挨拶は事前に行っておきましょう。特に両隣や上下階の住民には、できるだけ丁寧に事情を伝えておくことで、理解を得やすくなります。

このように、マンションで自宅葬を行う場合には、玄関や共用部の制限、住民との関係性、管理規約など多くの課題があります。しかし、少人数の家族葬であれば、これらの課題を丁寧に確認しながら進めることで、心温まる自宅葬を実現することも可能です。葬儀社の中にはマンションでの自宅葬に慣れた専門スタッフが在籍するところもあるため、相談してみるとよいでしょう。

自宅葬での通夜と服装・マナー

自宅葬における通夜は、斎場で行う場合と比べてより家庭的で落ち着いた雰囲気になります。だからといって、マナーや服装に対する配慮を怠ってはいけません。自宅葬であっても、通夜はれっきとした宗教儀式であり、遺族や参列者が故人に敬意を表す場であることに変わりはありません。

通夜に参列する際の服装は、基本的に略式喪服が推奨されます。男性であれば、黒や濃紺、ダークグレーなどのダークスーツに白いワイシャツ、黒のネクタイが基本です。女性は、同じく黒やグレー系のワンピースやアンサンブルが適しており、スカート丈は膝下が望ましいとされています。ストッキングも黒が基本であり、素足やカジュアルな服装は避けるべきです。アクセサリーも結婚指輪や一連の真珠ネックレス程度に留め、派手な装飾は控えるようにしましょう。

特に自宅葬の場合は、家の中に上がるため靴を脱ぐ機会があります。したがって、靴下やストッキングの状態にも注意が必要です。清潔で落ち着いたデザインのものを選ぶと安心です。また、足音が響かないよう、ヒールが高すぎる靴は避け、歩きやすい靴を選ぶこともマナーのひとつです。

通夜においては、服装だけでなく、振る舞いにも注意が求められます。自宅という私的な空間で行われるため、気を緩めがちですが、あくまで故人に別れを告げる厳粛な場です。挨拶は控えめに行い、会話も必要以上に盛り上がらないよう心がけましょう。

一方で、最近では遺族から「平服でお越しください」と案内される場合もあります。この場合は、普段着とはいえ、地味で落ち着いた印象の服装を選ぶようにしましょう。ジーンズや派手な色柄の服、露出の多いデザインは避け、あくまでも儀式にふさわしい装いを意識することが大切です。

自宅葬における通夜は、参列者との距離が近く、形式ばらない分、故人への思いを丁寧に伝えることができる貴重な時間でもあります。服装やマナーを適切に整えることによって、遺族に対する配慮も示すことができ、気持ちの良い弔いの場をつくる手助けとなるでしょう。

自宅葬は大変?玄関まわりの掃除も負担に

自宅葬を選ぶ際に多くの方が気にされるのが、「掃除や準備が思った以上に大変ではないか」という点です。特に玄関まわりは、葬儀の初めと終わりにあたる搬入・搬出の通路であり、参列者を迎える場でもあるため、最も人目に触れやすく、手を抜けない場所のひとつです。普段は生活スペースとして特に気にしていなかった玄関も、弔問客を迎える場として整える必要があります。

まず、棺が通れるようにスペースを確保しなければなりません。靴箱や置き家具が通路をふさいでいる場合は、事前に移動が必要になります。玄関が狭い住宅では、たった1つのスツールをどかすだけでも空間が広がることがありますが、高齢者や体力に不安のある方にとっては、この作業が負担になることもあります。また、床の掃除や段差の確認、照明の明るさ調整といった細かな配慮も欠かせません。

さらに、自宅葬では参列者が靴を脱いで室内に上がるケースが多いため、玄関に並んだ靴が乱雑にならないよう工夫が求められます。スリッパを人数分用意したり、靴箱だけでは収納しきれない場合は一時的な靴入れスペースを確保するなど、実用的な準備も必要です。小さなお子さんや高齢の参列者がいる場合は、転倒を防ぐために玄関マットの滑り止め対策なども忘れずに行いましょう。

また、見落とされがちなのが「香り」や「視覚的印象」です。自宅の玄関は日常的に使用されているため、生活臭が残っていたり、物が無造作に置かれていたりすると、弔問に訪れる方に違和感を与えてしまうことがあります。花やお香の香りで空間を整えるほか、使用しない荷物は別室に一時的に移動させるなどして、すっきりとした印象を保つことが望まれます。

このように、自宅葬では式の内容そのものだけでなく、空間の清掃・準備にも相応の労力が必要です。特に玄関は「家の顔」ともいえる場所であり、第一印象を左右する重要なポイントです。普段から整理整頓を意識している方でも、短時間で来客用の整った玄関に整えるにはそれなりの負担を伴います。

もし負担が大きいと感じる場合は、葬儀社に清掃サポートを依頼したり、信頼できる親族や近隣の方に事前準備を手伝ってもらうのもひとつの方法です。特に最近では、自宅葬に対応したプランを用意している葬儀社もあり、掃除や導線の整備までサポートしてもらえる場合があります。無理なく自宅葬を行うためには、玄関まわりの掃除や準備を含めたトータルな計画を立てることが大切です。

玄関が狭い住宅における自宅葬とその工夫・対策

自宅葬の費用と式場使用料の違い

自宅葬を検討するうえで気になるポイントのひとつが「費用面」です。特に、葬儀式場で行う一般的な葬儀と比べて、自宅葬は費用を抑えられるというイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。しかし、その実態を具体的に把握するためには、費用の内訳や費用が発生する場面をしっかりと理解しておくことが大切です。

まず、一般葬にかかる費用の中でも大きな割合を占めるのが「式場使用料」です。斎場やセレモニーホールを利用する場合、式場の利用時間や規模に応じて数十万円の費用が発生することがあります。また、式場の立地や設備、繁忙期かどうかによっても料金が変動し、全体の葬儀費用に大きく影響を与えます。

一方、自宅葬ではこの式場使用料が不要です。自宅という空間をそのまま葬儀の会場にするため、会場を借りるための費用は発生しません。そのぶん、トータルでの葬儀費用を抑えることができるという利点があります。一般的に、自宅葬の費用相場は約40万〜100万円とされており、一般葬の平均費用である約140万円前後と比べると、経済的な負担が軽くなる傾向にあります。

ただし、式場使用料がかからない分、自宅を葬儀に適した空間に整えるための準備費用が発生することもあります。たとえば、室内の清掃や家具の移動、仏具や祭壇のレンタル、照明や空調の調整、参列者用のスリッパや飲食物の用意など、細かな支出が積み重なる可能性があります。また、マンションなどの集合住宅で自宅葬を行う場合には、管理会社への許可や近隣住民への配慮に関連する対応費用が発生するケースもあります。

このように、式場使用料が不要であることは自宅葬の明確なメリットですが、そのぶん自宅を整えるための手間や費用がかかることも理解しておく必要があります。コストを抑えながら、心のこもった葬儀を実現するためには、必要なサービスと不要なサービスを見極め、無理のない範囲で準備を整えていくことが大切です。

自宅葬のメリット・デメリットを比較

自宅葬には、形式にとらわれない自由さや温かみのある雰囲気が魅力ですが、一方でさまざまな負担や制約も存在します。どちらの側面も理解しておくことで、自宅葬を選択する際の判断材料として役立ちます。

まず、メリットとして挙げられるのは、愛着のある自宅で最期の時間を過ごせることです。特に、長く住み慣れた家であれば、故人にとっても遺族にとっても安心できる空間となります。「自宅に帰りたい」という故人の思いを叶える場として、自宅葬には特別な意味があります。さらに、時間の制限がなく、参列者や家族がゆったりと故人と向き合える点も、自宅葬ならではの大きな利点です。

次に、費用を抑えやすいこともメリットのひとつです。葬儀式場の使用料がかからないぶん、トータルの費用は比較的少なく済みます。少人数の家族葬に適しており、「シンプルで温かい葬儀をしたい」という方には向いています。さらに、葬儀の内容を自由にアレンジできる点も特徴で、故人の趣味の品を飾ったり、好物を供えたりと、形式に縛られない個性的な葬儀が実現しやすくなります。

一方で、デメリットも無視できません。まず、自宅という私的空間を整える手間が大きな負担となります。家具の移動、室内の掃除、式場としての準備など、斎場での葬儀にはない作業が発生します。さらに、玄関や通路に棺が通れるかといった物理的な問題も発生しやすく、特にマンションなどの集合住宅では制限が多くなる傾向にあります。

また、近隣住民への配慮が必要になることも忘れてはなりません。読経や焼香の匂い、弔問客の出入りなど、普段と異なる生活の流れが周囲に与える影響を考え、事前に挨拶や説明を行うことが求められます。さらに、準備や片付けを遺族自身が担うことになるため、精神的・体力的な負担も大きくなります。

このように、自宅葬には心温まる側面と実務的な大変さが共存しています。大切なのは、自分たちにとって何が大事なのかを明確にし、それに沿った形で葬儀を計画することです。形式ではなく、気持ちを大切にしたい方にとって、自宅葬は選択肢のひとつとして検討する価値があるといえるでしょう。

田舎での自宅葬と玄関の活用事例

田舎で行われる自宅葬は、都市部の葬儀とは異なる独自の特徴があります。特に注目すべきなのが、住宅の構造や広さを活かした玄関の活用方法です。昔ながらの一戸建て住宅が多い地域では、玄関が広く、構造も直線的であるため、棺の出入りや参列者の導線を確保しやすいという利点があります。

例えば、田舎の住宅では、玄関から続く長い土間や広い間口があることが多く、葬儀の際にはこの空間を「式の入口」として整えることが一般的です。玄関には香典や記帳の受付台を設置し、参列者がそこで焼香の順番を待つためのスペースとしても機能します。地域によっては、玄関先に椅子を並べて簡易的な待合所を作ることもあります。

また、田舎では親戚や近所の方が手伝いに来てくれる文化が根強く残っており、玄関まわりはその交流の場としても使われます。通夜や葬儀の準備中、来訪者の対応や配膳の受け渡しなども玄関を中心に行われることが多いため、掃除や整理整頓だけでなく、傘立てや靴の並べ方にまで気を配る必要があります。

一方で、田舎でも住宅の構造や建築年代によっては、玄関が狭かったり段差が大きかったりする場合があります。そのような家では、棺を玄関から出し入れできないこともあり、縁側や仏間の窓から棺を運び出すケースもあります。このような方法は、かつて一般的だった出棺のスタイルであり、現在も地域によってはその風習が残っています。

さらに、田舎ならではの事例として「表からではなく裏口や勝手口からの出棺」を選ぶ地域もあります。これは、迷信や風習によるもので、「魂を後戻りさせない」「忌み事は裏から行うべき」といった考え方が背景にあります。こうした地域独特の文化は、都市部の葬儀には見られない点であり、自宅葬をより意味深いものにしています。

このように、田舎での自宅葬では玄関が式全体の要ともなる重要な場所として活用されます。構造的な利便性だけでなく、地域文化や人とのつながりが色濃く反映される場でもあるため、玄関の整備や演出は、葬儀の質を左右する重要な要素になるのです。

自宅葬の割合と現代の葬儀事情

現代の日本における葬儀のかたちは、多様化が進んでいます。かつては当たり前だった自宅葬も、現在では少数派となり、代わりにセレモニーホールや葬儀会館での葬儀が主流となっています。鎌倉新書が2024年に実施した「第6回お葬式に関する全国調査」によると、自宅で葬儀を行った人の割合はわずか4.3%にとどまっており、その希少性が浮き彫りになっています。

こうした背景には、現代の住宅事情やライフスタイルの変化が大きく関係しています。たとえば、集合住宅に住んでいる人が増え、玄関の幅やエレベーターの有無といった物理的な制限から、棺の搬入・搬出が難しいケースが増加しています。また、家族構成も核家族化が進み、葬儀の準備を担える人員が限られるという課題もあります。

さらに、都市部を中心に近所付き合いが希薄になってきたことも、自宅葬の減少に拍車をかけています。かつては町内会や親戚が協力して葬儀を行っていた地域も、今ではそのような支援体制が存在しない場合が多く、遺族だけで全てを担う自宅葬は現実的に難しいと感じる人が増えているのです。

その一方で、再び自宅葬が見直されつつあるのも事実です。近年では、家族葬や一日葬といった小規模でシンプルな葬儀を希望する人が増えており、「住み慣れた家でゆっくりとお別れしたい」という想いから自宅葬を選ぶ人もいます。また、費用を抑えたいという経済的な理由で式場を使わず、自宅での葬儀を検討するケースも見受けられます。

こうしたニーズに応えるかたちで、自宅葬に対応した葬儀プランを提供する業者も登場しています。省スペースでの設営や、マンションでも対応可能な搬送・演出方法など、現代の住宅環境に合わせたサポート体制が整いつつあるのです。

このように、自宅葬の割合は低いながらも、今後再評価されていく可能性を秘めています。大切なのは、自分や家族にとって何が最も心穏やかに故人を見送れる方法かを考えることです。形式にとらわれず、気持ちを大切にした葬儀を選ぶ時代において、自宅葬は再び注目を集める選択肢のひとつとなっているのです。

自宅葬は昔とどう違うのか比較する

かつて日本では、「葬儀=自宅で行うもの」という考え方が一般的でした。昭和の中頃までは、町内や親戚、地域の住民が協力し、故人を自宅から見送るのが当たり前の光景でした。ところが現代では、葬儀式場やセレモニーホールを利用した葬儀が主流となり、自宅葬は少数派に位置付けられています。この背景には、社会の変化や住環境の変化が深く関わっており、昔の自宅葬と現在の自宅葬とでは、前提も進め方も大きく異なっています。

まず、昔の自宅葬の特徴として挙げられるのが、「地域による助け合い」です。昔は地域コミュニティが強く、町内会や隣組と呼ばれる組織が葬儀の準備・運営を支えてくれていました。座布団や仏具、茶碗なども町内で共有しており、近所の人が手分けして貸し出し、通夜の料理を作る役割を分担するのが一般的でした。式場として使われる和室や縁側は広く、出棺も玄関からスムーズに行うことができました。

一方、現代の自宅葬では、こうした地域からの支援が得られるケースは少なく、ほとんどを家族だけで対応しなければならない状況になっています。近隣住民との関わりが薄くなった現代社会では、葬儀を手伝ってもらうどころか、行うこと自体が近所迷惑になってしまうと考える人もいます。そのため、昔のように「人の手を借りて行う」葬儀ではなく、「家族の手で完結させる」スタイルに変わってきています。

また、住宅事情の変化も大きな違いのひとつです。昔の住宅は平屋で部屋数が多く、広さにも余裕がありました。ところが現在は、マンションや狭小住宅が増え、棺を安置できるスペースの確保が困難な家庭も少なくありません。玄関や通路の幅が狭いため、棺が通らず、出棺すら難しいという事態も考えられます。この点からも、現代の自宅葬には建物の構造上の制約がつきまといます。

さらに、自宅葬に対する意識そのものも変化しています。昔は「葬儀は自宅で行うもの」として特別視されていなかったのに対し、現代では「特別な事情があるから自宅で行う」という印象を持たれることがあります。加えて、葬儀の進行や手配を葬儀社が代行してくれるケースが増えたことで、式の一つひとつに家族が関わる機会が減り、かつてのような「手作りの葬儀」は少なくなっています。

それでも、現代の自宅葬には昔にはなかった良さもあります。設備の整った葬儀社のサポートを受けることで、少人数でも準備や進行を無理なく進められるようになりました。また、形式にとらわれない自由な演出がしやすく、故人の趣味を反映させたり、音楽を流したりと、より「その人らしさ」を重視した葬儀が可能になっています。

このように、昔の自宅葬と現代の自宅葬は、単なる場所の違いだけでなく、準備の主体・空間設計・社会的背景・心のあり方までが異なることがわかります。共通しているのは「家族が故人を大切に送りたい」という想いです。その想いを実現する手段として、自宅葬という選択肢が今あらためて見直されつつあるのです。

自宅葬における玄関の重要性と準備のポイント

- 棺のサイズと玄関の幅を事前に確認しておく必要がある

- ドアの開き方や廊下の曲がり角も搬入経路に影響する

- 段差や靴箱が搬送の妨げになる場合は一時的な移動が必要

- 自宅葬では棺の搬入・搬出が儀式の節目として重要な場面になる

- ストレッチャー搬送や担架の通路確保もあらかじめ確認が必要

- マンションではエレベーターの広さが棺搬入の可否を左右する

- マンションの管理規約によっては自宅葬自体が制限されることもある

- 弔問客が通る玄関まわりは清掃・整頓しておく必要がある

- スリッパや傘立てなどの来客対応も玄関での準備項目に含まれる

- 玄関が狭い場合は搬入経路の工夫や家具移動などの対策が求められる

- 葬儀社と連携して玄関から出棺する際の安全対策を講じることが大切

- 田舎の住宅では広い玄関を活用しやすく準備が比較的しやすい傾向がある

- 玄関のにおいや見た目にも配慮し、生活感を抑える工夫が求められる

- 自宅葬に慣れた葬儀社に動線確認を依頼することで安心できる

- 玄関は儀式の入口と出口であり、自宅葬全体の印象を左右する場である