24時間365日 無料で相談する

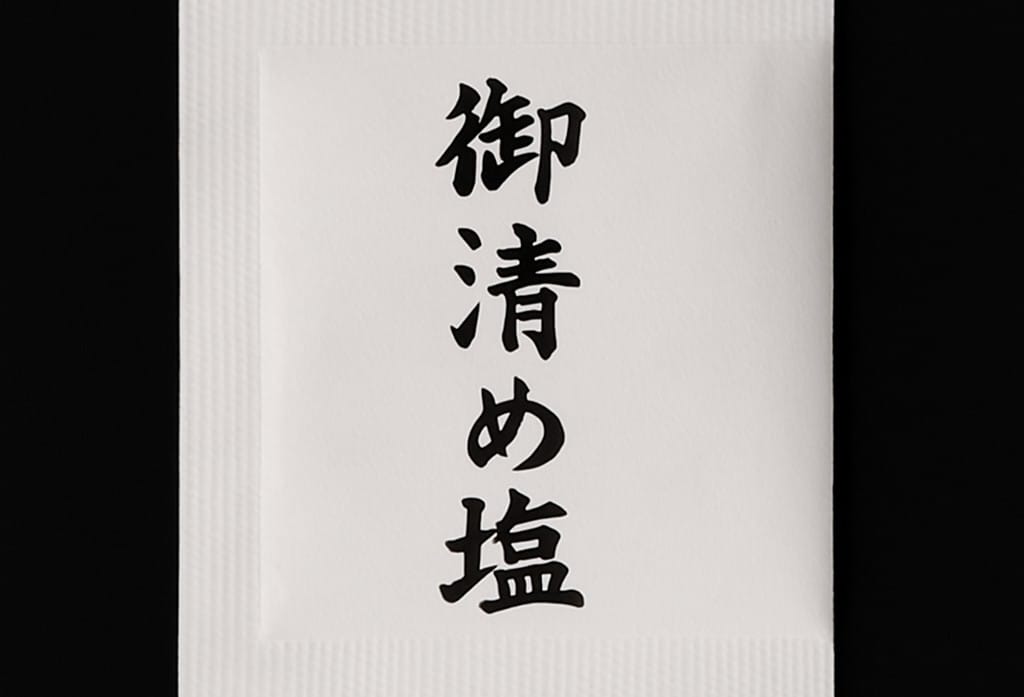

お通夜の後に塩で玄関を清める意味と正しい使い方

お通夜に参列したあと、玄関で塩を使って清めるという風習について、「これは何のために行うのか?」「使い方は正しいのか?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。この記事では、「お通夜 塩 玄関」と検索している方に向けて、お清めの塩とは?意味と歴史的背景をはじめ、いつ・どこで使う?タイミングと場所、葬式後 塩 やり方(手順とマナー)などをわかりやすく解説していきます。

また、宗教・宗派による違いと選び方にも触れながら、お清めの塩をしないとどうなるのか、塩が配られなかった・忘れたときの対応策、余ったお清めの塩の扱い方についても具体的に紹介しています。初めての方でも理解しやすいよう、形式だけでなく背景にある意味も含めて丁寧に解説しますので、安心して読み進めてください。

- お通夜後に塩を使う意味と歴史的背景

- 清めの塩を使う正しいタイミングと手順

- 宗派や地域ごとの塩の扱い方の違い

- 塩がない場合や余ったときの対処法

お通夜の後に塩で玄関を清める理由とは

- お清めの塩とは?意味と歴史的背景

- いつ・どこで使う?タイミングと場所

- 宗教・宗派による違いと選び方

- お清めの塩をしないとどうなる

- 葬式後のお清め塩の使い方・手順・マナー

- 塩が配られなかった・忘れたときの対応策

- 余ったお清めの塩の扱い方

- 宗派によっては塩を使わない理由

- 塩以外で清める代替手段とは

- 清めの塩と盛り塩の違いについて

お清めの塩とは?意味と歴史的背景

お清めの塩とは、葬儀や神事などで使われる「穢れ(けがれ)」を祓うための塩です。特に日本では、死を特別なものと捉える神道の影響が強く、葬儀に関わったあとにこの塩を使う風習が広まっています。

古くから日本では、塩には浄化の力があると信じられてきました。これは単なる迷信ではなく、実際に塩が持つ殺菌・防腐作用が背景にあります。例えば相撲の土俵で力士が塩をまくのは、場を清める意味とともに、実際に衛生を保つための意味もあるのです。

また、神話においても塩は重要な役割を果たします。日本神話では、イザナギノミコトが亡き妻を追って黄泉の国に行き、穢れを持ち帰ってしまった際に、海で禊(みそぎ)を行って身を清めたとされています。このときの「海水」が、のちに塩と結びつき、神聖なものとして扱われるようになりました。

一方で、仏教では死を穢れとは考えません。そのため、すべての宗教で塩が使われているわけではない点には注意が必要です。葬儀で塩が配られるかどうかは、宗教や宗派、地域の習慣によって異なります。

このように、お清めの塩は歴史や宗教的背景を持ちながら、現代においても「死との関わりから日常を守るための行為」として根づいています。

いつ・どこで使う?タイミングと場所

お清めの塩は、葬儀に参列したあとに使用されます。主に自宅に戻る前や、車に乗る直前といった「私生活へ戻るタイミング」で使われることが一般的です。

これは、葬儀によって触れたとされる穢れを、自分の家や職場に持ち込まないための配慮です。神道では、穢れは他者に伝染すると考えられており、清めを怠ると家族や周囲にも影響するとされていました。

具体的な使い方としては、玄関の外で立ち止まり、服の上から胸・背中・肩・足元の順に軽く塩をふりかけます。その後、地面に落ちた塩を踏んでから家の中に入る、というのが基本的な流れです。自分で行う場合は肩越しに塩をかけるだけでも構いません。

また、地域によっては車に乗る前に行う場合もあります。外出先から他の場所へ向かう途中で穢れを落とすためです。たとえば葬儀の帰りにそのまま職場へ立ち寄るようなケースでは、玄関でなく車のドア前などで行うこともあります。

なお、仏教やキリスト教ではこのような塩の使用は必須ではなく、特に浄土真宗では穢れという概念自体が否定されているため、清めの塩を使わないことが基本です。この点は事前に確認しておくと安心です。使用するタイミングや場所には柔軟性がありますが、いずれにしても「穢れを家庭や社会生活に持ち込まない」という目的が根本にあります。これを理解して行動すれば、形だけでなく意味を持った所作となるでしょう。

宗教・宗派による違いと選び方

お清めの塩を使うかどうかは、宗教や宗派によって大きく異なります。全ての葬儀で必ず必要というわけではないため、事前に確認しておくことが大切です。

まず、神道では「死」は穢れとされており、穢れが他人や神聖な場所に移ると考えられています。そのため、葬儀に参列したあとは塩を使って体を清めるのが基本とされます。神社関係者や神職の方が、参列後に神社へ戻る際も塩で身を清めるのが一般的です。

一方、仏教では宗派によって対応が異なります。たとえば、浄土真宗では死は穢れではなく、故人は仏になると捉えられています。そのため、清めの塩を使うこと自体が不要とされており、葬儀でも塩は配られません。逆に、曹洞宗や真言宗、日蓮宗などでは清めの塩を用いることが一般的です。ただし、家庭や地域によって使わない場合もあるため、一概には決めつけられません。

また、キリスト教では死を穢れとは考えないため、塩を使うという文化そのものが存在しません。もしキリスト教の葬儀に参列する場合は、清め塩の準備は不要です。

このように、宗教的な考え方や地域の慣習により対応が異なるため、葬儀に参列する際は「どの宗派か」「その宗派では塩を使うのか」を把握しておくと無難です。分からない場合は、遺族や葬儀社に事前に尋ねておくのがよいでしょう。

お清めの塩をしないとどうなる

お清めの塩を使わなかったとしても、必ずしも悪いことが起きるわけではありません。ただ、古くからの風習として「死の穢れを家に持ち込まないための儀式」として行われているため、気になる方は対応しておくと安心です。

お清めをしない場合に心配されるのは、穢れが残ることで精神的な不安が残るという点です。たとえば、家族が葬儀後に体調を崩したり、トラブルが続いたりした際に、「あのとき清め塩をしなかったからでは?」と気になる人もいます。これは科学的根拠というより、文化的・心理的な側面に影響しています。

ただし、神道以外の宗教では塩の必要性自体がありません。特に浄土真宗では、「死は穢れではない」という立場をとっており、清め塩を使うことはむしろ適さない場合もあります。ですので、使わないこと自体が失礼にあたるわけではありません。

もし使い忘れた場合でも、後から自宅の玄関前で塩を使って対応することができます。さらに、塩が手元にないときは、水で手を洗ったり、衣服を払ったりといった代替方法もあります。

このように、塩を使うかどうかは強制ではありませんが、意味を理解したうえで対応することで、自分自身も落ち着いて日常に戻れるきっかけになります。形式的なものと捉えるのではなく、「一区切りの儀式」として前向きに取り入れるのも一つの考え方です。

葬式後のお清め塩の使い方・手順・マナー

お清めの塩は、葬儀から日常生活に戻る際に「穢れを払う」という意味を込めて使われます。身にまとった見えない穢れを家の中へ持ち込まないようにする儀式的な役割がありますが、使い方には一定のマナーがあります。

まず、塩を使うタイミングは「帰宅する直前」が一般的です。玄関に入る前に立ち止まり、体を清めてから家に入ることで、日常空間を守るという意味が込められています。

使用手順としては以下の流れが基本です。

- 玄関の前で立ち止まる

ドアを開ける前に落ち着いて準備をします。 - 塩を少量取り、体に振りかける

胸 → 背中 → 肩 → 足元の順に軽く塩を振ります。誰かと一緒に参列していた場合は、お互いに塩を振り合うのもよいでしょう。一人で行う場合は、肩越しに背中へ振るだけでも十分です。 - 地面に落ちた塩を踏む

最後に、落ちた塩の上を一歩踏みしめてから玄関に入ります。これは「穢れを足元で断ち切る」という意味を持ちます。 - 必要に応じて手を洗う・着替える

マナーの一環として、家に入ったあとで手洗いや着替えをすることもあります。より気持ちの切り替えがしやすくなるでしょう。

注意点としては、塩を大量に使う必要はないということです。使いすぎると掃除が大変になりますし、相手宅に訪問する場合などでは逆に失礼にあたることもあります。また、使用後の塩は掃除しやすいように玄関マットの上に落とすなど、配慮も必要です。

マナー面でのポイントは、「心を込めて行うこと」です。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、意図を理解して行動することで、より丁寧な所作になります。葬儀後の行動としてふさわしい一連の流れとして覚えておきましょう。

お通夜の後に塩を玄関で使う際の注意点

塩が配られなかった・忘れたときの対応策

葬儀に参列したものの、お清めの塩を受け取れなかった、あるいは持ち帰るのを忘れてしまったというケースも珍しくありません。そうした場合でも、落ち着いて対処すれば問題ありません。

まず、自宅に帰る前に近くのコンビニやスーパーで食塩を購入することで代用が可能です。専用の清め塩である必要はなく、「非食用」や「神事用」と書かれていない限り、一般的な食塩でも十分対応できます。

また、家族が在宅している場合は、玄関先で塩を渡してもらい清めてもらうこともできます。一人暮らしで誰もいない場合は、自分で軽く塩を肩越しにかけるだけでも問題ありません。地面に落ちた塩を踏んでから玄関に入るという流れは、通常どおり行いましょう。

ただし、どうしても塩を用意できない場合は、代替の方法として手を洗ったり、衣服をはたくという手段もあります。特に仏教系の宗派や一部地域では、もともと塩を使用しない慣習もあるため、形式にとらわれすぎる必要はありません。

お清めは、行為そのものよりも「気持ちの切り替え」や「区切りをつける」ことが大切です。ですから、準備が万全でなくても、その意識を持って対処すれば十分意味を持ちます。

余ったお清めの塩の扱い方

葬儀後に手元に残ったお清めの塩について、どう扱えばいいか悩む人も少なくありません。未使用の塩は、適切な方法で処分することが望まれます。

最も無難なのは、家庭ごみとして処分する方法です。清め塩として配布される塩の多くは「非食用」と記載されており、中には乾燥剤などが含まれている場合もあります。調理や食事に使わないようにしてください。

ただし、塩をそのまま捨てることに抵抗がある方もいるでしょう。その場合は、庭に撒く・排水口に流す・神棚がある家庭ならそちらに供えるといった方法もあります。特別な儀式は必要ありませんが、静かに感謝の気持ちを込めて行うとよいでしょう。

なお、未開封のまま長期間保管していると湿気を含んで固まってしまうこともあるため、早めに処理するのが望ましいです。持ち帰った清め塩の袋に乾燥剤が入っているかどうかも確認しておきましょう。

あくまで清めの塩は儀式の一部であり、宗教的な意味合いが強いものの、「処分方法に厳格なルールがあるわけではない」という点も覚えておくと、余計な不安を感じずに対応できます。

宗派によっては塩を使わない理由

すべての宗派が葬儀後に清めの塩を使うわけではありません。特に仏教の中でも「浄土真宗」では、塩を使う風習そのものが否定的に扱われています。

この宗派では、亡くなった方は「穢れた存在」ではなく、「すぐに仏となる存在」と考えられています。つまり、死そのものを不浄とは捉えていないため、塩を使って清めるという行為が、むしろ故人への敬意を損なうと考えられているのです。

また、浄土真宗では葬儀全体が極力シンプルで、「死は自然なもの」「忌むべきものではない」という思想に基づいて進められます。そのため、神道的な習慣である清めの塩は、教義の流れに合わないとされます。

他にも、地域差や家族の方針によっては「塩は必要ない」と判断されることもあります。葬儀の形式が仏式であっても、神道の影響を受けている地域では塩が配られることもあるなど、一律ではありません。

このように、宗派ごとの死生観や教えの違いが、清めの塩を使うかどうかの判断につながっています。参列時には、その葬儀がどの宗派・宗教に基づいて行われているのかを意識することが大切です。

塩以外で清める代替手段とは

塩を使わない宗派や地域では、別の方法で穢れを払う考え方が根づいています。必ずしも塩がなければ清められないというわけではなく、代替手段としていくつかの方法が実践されています。

まず最も一般的なのは、水で手や口を洗うことです。神社の手水舎でも見られるように、神道では水に浄化作用があるとされており、水で洗い流すことで穢れを取り除くと考えられています。塩の代わりに、手洗いやうがいで区切りをつけるというのは理にかなった方法です。

また、衣服を軽くはたくという行動も、目に見えないものを振り払う意味で行われています。特に都市部や若年層の間では、簡素なやり方としてこの方法が選ばれることもあります。

地域によっては、米・団子・大豆・魚・味噌などを食べることをお清めとする文化も存在します。これは「体の中に穢れを残さないようにする」という発想に基づいており、特に農村部などに根づいた風習です。

実際には、清めの行為は「心のけじめ」としての意味合いが強く、宗教的な儀式というよりも生活習慣に近いものになっています。塩がなければならないというわけではなく、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

清めの塩と盛り塩の違いについて

「清めの塩」と「盛り塩」はどちらも“塩”を使った日本の伝統的な習慣ですが、その目的・意味・使い方は大きく異なります。似ているようで役割がまったく違うため、混同しないように注意が必要です。

まず、「清めの塩」は主に葬儀や神事の場面で穢れを払うために使われるものです。葬儀に参列したあと、自宅に戻る前に体に振りかけるのが一般的な使い方で、精神的・宗教的な“区切り”としての意味を持っています。あくまでも“自分自身”を清める行為です。

一方、「盛り塩」は玄関先やお店の入り口などに盛った状態で置くことで、外から入ってくる悪い気や邪気を防ぐという風水的・呪術的な意味を持ちます。形としては小皿に円錐状や山型に塩を盛るのが一般的で、空間を守るためのものです。対象が“場所”である点が大きな違いです。

また、盛り塩はもともと福を招く目的で始まったとされる説もあります。たとえば、塩に惹かれて牛車が停まり、高貴な客が訪れることを願ったという逸話などが代表例です。つまり、「盛り塩」は“招き”の意味を含むのに対して、「清めの塩」は“遮断”や“断絶”といった目的に近い行為だと言えるでしょう。

このように考えると、同じ塩であっても、使う目的・対象・場所が異なれば、まったく違う意味を持つことがわかります。使用する場面や背景を理解しておけば、形式だけに流されず、意味のある所作として実践できるようになります。

お通夜の後に塩で玄関で行う清めの意味と正しい知識

本記事のポイントをいかにまとめます。

- お清めの塩は神道に由来し、死の穢れを祓う目的で使われる

- 塩には殺菌・防腐作用があり、清めの象徴とされてきた

- イザナギノミコトの神話に由来し、海水からの清めが起源とされる

- 仏教では死を穢れと捉えないため、塩を使わない宗派も存在する

- お清めの塩は帰宅直前、玄関の外で使用するのが一般的

- 胸・背中・肩・足元の順に塩を振り、落ちた塩を踏んで玄関に入る

- 地域によっては車に乗る前や職場に行く前に清めを行うこともある

- 神道では塩が必須だが、浄土真宗などでは使用しない考えが主流

- 清めをしないと不安が残ることもあり、心理的区切りとして意味がある

- 清め塩がない場合は食塩で代用し、手洗いや衣服をはたく方法も有効

- 塩が余った場合は食用にせず、庭に撒くか家庭ごみに出すのが適切

- 清め塩は大量に使わず、配慮して静かに扱うのがマナーとされる

- 宗教や地域によって塩の有無が異なるため、事前確認が重要である

- 盛り塩は場所を守る目的で用いられ、清め塩とは役割が異なる

- お通夜の塩と玄関での清めは、穢れを家庭に持ち込まないための儀式である