24時間365日 無料で相談する

「ご愁傷様です」を使ってはいけないは誤解か?正しい場面と文例

ご愁傷様とは何を意味し、どの場面で使うのが適切なのか迷う人は少なくありません。特に、弔意の表現が相手にむかつく・失礼と受け取られないか、友人への連絡をメールで行うべきか、そしてご愁傷様ですと言われたらなんて返すのがよいかという実務的な悩みは切実です。

さらに、状況に応じたご愁傷様です 言い換えの選び方、いつまで使えるのかという時期の目安、そしてご愁傷様です お悔やみ申し上げます 違いの整理まで押さえれば、迷いは大きく減ります。

本記事は、ご愁傷様です 使ってはいけないという固定観念をほどき、宗教観や媒体の違いにも配慮した具体的な言い回しを体系的に解説します。

- 「ご愁傷様です」を使ってはいけないという誤解の整理

- 相手別と場面別に適切な返答や表現が分かる

- 口頭とメールの使い分けと文例の考え方

- 宗教観や時期への配慮と避ける表現の理解

「ご愁傷様です 」を使ってはいけないの疑問

- ご愁傷様とはの意味と位置づけ

- ご愁傷様ですと言われたらなんて返す

- ご愁傷様です メール 友人の使い方

- ご愁傷様 むかつく・失礼の場面

- ご愁傷様です 言い換えの適切表現

「ご愁傷様とは」意味と位置づけ

ご愁傷様は、遺族の深い悲嘆に寄り添い、その心情をいたわることを第一義とする弔意表現です。

語の中核を成す愁は「うれえる(心配し悲しむ)」、傷は「こころや身の痛み」を表す漢字で、いずれも相手の苦悩に思いを致す意味合いを担います。したがって、ご愁傷様は相手の苦難を真摯に受け止め、敬意と配慮をもって声をかける趣旨で運用されます

日本語の敬語体系では、敬語は固定の定型句ではなく、相手や状況に即して選択する「敬意表現」の総体として整理されています。

文化庁の敬語の指針は、敬意表現を「相手の人格や立場を尊重する言語行為」と定義づけ、場面適合性を重視して語を選ぶ姿勢を求めています。この観点に立てば、ご愁傷様は「口頭での第一声として簡潔に弔意を伝える」役割に位置づけられ、用字用語や長さよりも、相手中心の配慮と簡潔さが要となります(出典:文化庁 敬語の指針)。

書面や電報の領域では、同じ弔意でも運用の重心が異なります。文書は記録性と形式性が高いため、お悔やみ申し上げますや謹んで哀悼の意を表しますのような、文語寄りで中立性の高い表現に寄せると齟齬を避けやすくなります。

電報事業者の公式文例は、宗教色や場面に配慮した定型が整理されており、実務上の拠り所として有効です(出典:NTT東日本 役立つマナー・お悔やみ) (出典:NTT西日本 お悔やみ用の文例一覧)

宗教・宗派への配慮は、表現選択の重要な軸です。たとえば浄土真宗では、冥福(死後の幸福)という観念を前提にしないため、ご冥福をお祈りしますを用いない立場が公式に解説されています。

宗派が不明な場合は、ご愁傷様ですやお悔やみ申し上げます、哀悼の意を表しますのような中立的表現にとどめる判断が安全です。神道の神葬祭では御霊の平安といった語感が用いられるため、仏教色の濃い語彙を避ける配慮が適しています(出典:真宗大谷派「冥福を祈るを使わないのはなぜ?」)(出典:神葬祭)

以下に、媒体と宗教配慮に応じた基本的な位置づけを整理します。実務では、この表を基点に「相手・場面・関係性」の三条件で最終判断を行うのが現実的です。

| 観点 | ご愁傷様です | お悔やみ申し上げます | 謹んで哀悼の意を表します |

|---|---|---|---|

| 主な用途 | 口頭の第一声(面前) | 文書・メール全般 | 弔電・公告など改まった文書 |

| 文体適性 | 口語寄りで簡潔 | 文語寄りで中立的 | 文語的で儀礼性が高い |

| 宗教配慮 | 宗派不問で使いやすい | 宗派不問で安定 | 宗派不問で公的表現に適合 |

| 参照 | 文化庁 敬語の指針 | NTT東日本・公式文例 | NTT西日本・公式文例 |

要するに、「ご愁傷様」は、相手の悲嘆に対するいたわりを核に据えた敬意表現であり、口頭の第一声として最も機能する定型句です。文書では中立的で整った表現に置き換え、宗教・宗派が判然としない場合は中立語に統一することで、誤解や不快を最小化できます。以上の原則を押さえると、場面に応じて安心して使い分けられます。

「ご愁傷様です」と言われたらなんて返す?

弔意への応答に厳密な決まりはありませんが、場面適合性を重視した簡潔な返しが最も無難です。

文化庁が示す敬語の指針では、敬意表現は相手の人格や立場を尊重する言語行為であり、状況に即した選択が要となると整理されています。したがって、第一声は短く落ち着いたトーンで受け、相手の厚意に対する感謝を添える構成が軸になります(出典:文化庁 敬語の指針)。

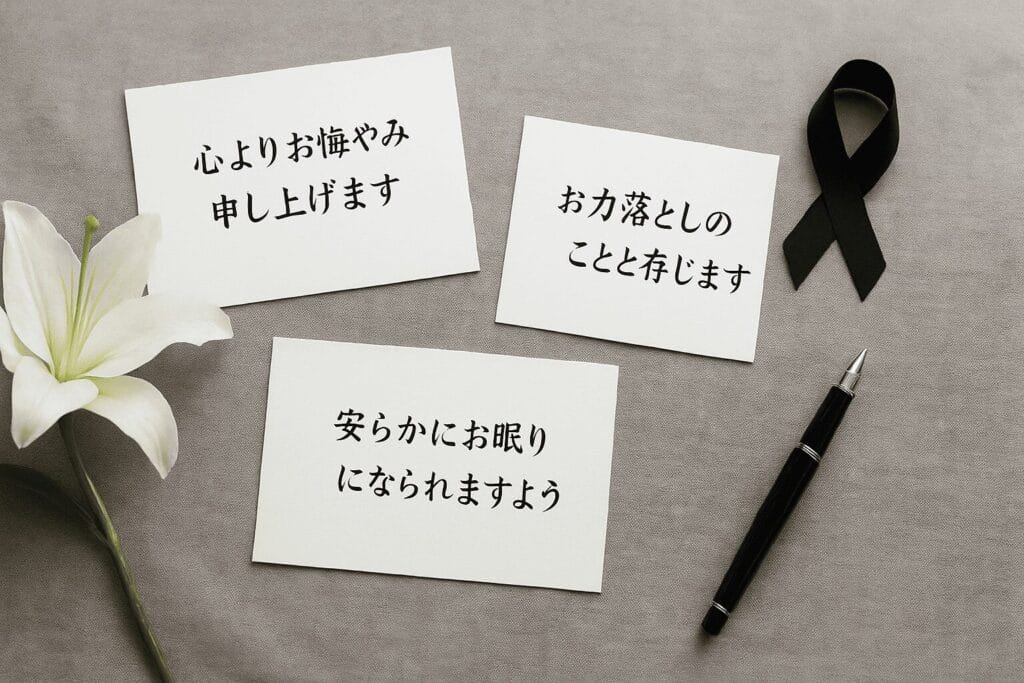

最小限の定型としては、恐れ入ります、痛み入りますが広く通用します。相手の配慮をきちんと受け止める意図を明確にするには、お心遣いありがとうございますを続けると丁寧さが高まります。

故人と相手にご縁がある場合は、生前はお世話になりましたの一言を添えると文脈が自然に収まります。言葉が出ない状況では、深く黙礼するだけでも意思は十分に伝わります。これは多数の弔問客が行き交う場の流れを妨げないという実務面の利点もあります。

相手や関係性、場の格式で語調を微調整すると、受け止めの負担をさらに減らせます。例えば次のような使い分けが現実的です。

| 相手・場面 | 第一声の受け方 | 感謝・補足の添え方 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 目上・取引先(通夜・葬儀) | 恐れ入ります | ご丁寧にありがとうございます | 長文は避け、列の進行を乱さない |

| 友人・近しい関係 | ありがとうございます | お心遣い痛み入ります | 感情表現は控えめにし簡潔に |

| 故人に縁のある方 | 恐れ入ります | 生前は大変お世話になりました | 具体の思い出語りは場外で行う |

避けたい表現もあります。重ね重ね、くれぐれも、たびたび等の重ね言葉は「不幸の反復」を連想させ、死去・死亡などの直接語は場に対して強すぎる印象を与えがちです。こうした語は、ご逝去、ご生前、深く、のような言い換えに置き換えると引っかかりを避けられます(出典:NTT西日本 コラム 忌み言葉の解説 )

文面での返礼(メールや礼状)を整える場合は、口語のままよりも文語寄りに整えて読みやすさと形式性を確保します。

中立的で礼節の整った文言として、心よりお悔やみ申し上げます、謹んで哀悼の意を表します等が用いられます。弔電を併用する場合は、宛名の正確さ、会場と到着時刻の指定など、手続き面の配慮も欠かせません。

公式の文例集は、宗教色や場面に配慮した定型を多数掲載しており、迷いを減らす拠り所になります(出典:NTT東日本 役立つマナー・お悔やみ) (出典:NTT西日本 お悔やみ用の文例一覧)

宗教観への配慮も忘れない視点です。返礼の口頭表現では宗教用語を用いる場面は多くありませんが、文面化する際、ご冥福をお祈りしますは仏教色があり、浄土真宗では用いない立場が公に解説されています。宗派が不明な場合は、中立的な表現で統一すると齟齬を避けやすくなります

最後に、弔事の現場では、詳細な事情や死因への踏み込み、慰めのつもりの助言は、受け手の負担を大きくする可能性があります。短く受け止め、感謝を伝え、必要なら後日あらためて丁寧に言葉を交わす。この順序を守ることが、場の秩序と相手の尊厳をともに守る運用になります。

「ご愁傷様です」をメールを友人に送る場合の使い方

友人や近しい関係では、訃報自体がメールで届くことがあり、その返信で弔意を伝える運用は不自然ではありません。弔意を文面で伝える慣習は弔電という正式手段として確立しており、メールはそれを簡易化した連絡手段として用いられます。

まずは第一報の受領確認、相手の安否への配慮、参列や手伝いの意思を簡潔に述べる骨子を意識すると、読み手の負担を抑えつつ必要情報を届けられます

文体は、普段の口語より一段丁寧に整えます。件名はひと目で要件が伝わる形にし、本文は短文と改行で可読性を高めます。句読点や敬称の誤り、顔文字や絵文字、過度な感嘆符は避け、事実と配慮に徹した記述にとどめます。

なお、相手が目上である場合は、先に電話で要点のみ伝え、落ち着いた頃に書面や弔電で気持ちを補う段取りにすると形式面の整いが担保されます

宗教や宗派への配慮は、文面化するときほど重要になります。仏教用語であるご冥福をお祈りしますは、浄土真宗では用いない立場が公的に解説されています。

宗派が不明な場合は、心よりお悔やみ申し上げますや謹んで哀悼の意を表しますのような中立的な表現に寄せると齟齬を避けられます。神道の葬儀(神葬祭)では御霊の平安のような語感が用いられるため、仏教色の濃い語彙を避ける判断が無難です

次の基本構成に沿うと、過不足のない文面になりやすくなります。

1行目:受領の旨と配慮

2〜3行目:弔意(中立表現)

4行目:相手の安否への気遣い

5行目:参列可否や手伝いの意思表示(必要な場合のみ)

結び:短い見舞いの言葉と署名

参考として、公式の弔電文例は語彙・文末表現の整え方の手本になります。文例から語調を借りつつ、メールでは分量を抑えれば、形式と可読性のバランスが取れます(出典:NTT東日本 役立つマナー・お悔やみ) (出典:NTT西日本 お悔やみ用の文例一覧)

メールでのNG表現と推奨表現の対比は次のとおりです。形式は弔電の運用やマナー解説に即して整理しています。

| 観点 | 避けたい例 | 推奨される例 | 根拠・補足 |

|---|---|---|---|

| 主語の強さ | びっくりしました、悲しいです | 心よりお悔やみ申し上げます | 主観反応より弔意の提示を優先(弔電文例の骨子) |

| 宗教語彙 | ご冥福をお祈りします(宗派不明) | 謹んで哀悼の意を表します | 宗派不明時は中立表現に統一 (神社本庁, 真宗大谷派(東本願寺)大阪教区「銀杏通信」) |

| 文体 | 絵文字や顔文字、長文 | 短文・改行・敬称の統一 | 読みやすさと形式性の両立(マナー解説) (NTT東日本) |

| 手段の選択 | 目上にもメールのみで完結 | 先に電話、後日弔電や書面 | 形式と到着タイミングを重視(弔電の実務) (NTT東日本) |

すぐに使えるテンプレートも提示します。宗派が不明なケースを前提に、中立表現でまとめています。

件名:訃報拝受のお知らせとお悔やみ

本文:

このたびは訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

突然のことでお力落としのことと拝察します。

差し支えなければ通夜・葬儀の日程をお知らせください。可能な限り参列させていただきます。

今はどうぞご無理のないようお過ごしください。

親しい友人宛てに、手伝いの意思を明確に添える場合の例です。

件名:お知らせありがとうございます。お手伝い可能です

本文:

ご連絡を受け取りました。心よりお悔やみ申し上げます。

準備や手続きで必要なことがあれば、いつでも連絡してください。通夜・葬儀の日程が決まりましたら教えてください。可能な範囲で動きます。

文面を整える際は、宛名や敬称、届先、送信時刻などの形式要件も確認します。弔電を併用する場合は、会場・到着時刻の指定や宛名の正確さが特に重要で、公式サイトの手順に沿うのが安全です(出典:NTT西日本「弔電の宛名は誰宛にする?」)

なお、死因や詳細な状況への踏み込みは避け、相手が情報を差し出した場合のみ簡潔に受け止めます。過度の助言や慰めの定義づけは負担になり得るため、短く配慮の言葉でとどめるのが無難です。以上の運用を押さえると、友人間のメールでも、形式と心遣いの両立が図れます。

「ご愁傷様」はむかつく・失礼と受け取られる場面がある

弔意表現としてのご愁傷様は、本来、遺族の悲嘆に寄り添うための語です。ところが、からかいや皮肉の含意が混じると、受け手は揶揄や軽視として受け止めやすく、強い反感を招きます。

敬語は場面適合性を軸に選ぶべきだとされており、相手の人格や立場を尊重する言語行為として機能させるには、語の選択だけでなく、言い方・文脈・タイミングまで整える配慮が求められます

公共の文脈では、弔事以外に用いたことが大きな批判を招いた事例があります。2021年10月31日の選挙特番をめぐって、ご愁傷様でしたという表現が政治家に対して用いられ、番組に対する厳しい受け止めが報じられました。

TBSの社長定例会見でも、放送で起きたことは制作側に責任があるとして検証の必要性に言及しています(出典:日刊スポーツ「TBS社長定例会見」)

以上を踏まえると、次のような場面ではむかつく・失礼と受け取られる蓋然性が高まります。対人関係の維持や職業的信頼に影響するため、回避が賢明です。

・相手の敗北や不運を面白がる文脈での使用(SNSや番組内のイジりを含む)

・会議、商談、取引先対応などビジネス場面での冗談めいた使用

・上下関係のある相手、とくに目上や顧客に向けた軽口

・第三者が多い場で、当人の悲嘆に直接関係しない話題への挿入

・相手の価値観や宗教観が不明な状況での不用意な多用

実務上は、口頭の第一声として弔事の現場で簡潔に用いることに限り、その他の局面では中立的な言い換えに切り替えるのが安全です。文化庁の指針が示すとおり、評価や皮肉を交えず、相手中心で短く受け止める姿勢が望ましい運用となります。

「ご愁傷様です」 言い換えの適切表現

使う場面や媒体、宗教観に応じて、表現を選ぶと誤解が生まれにくくなります。

文書や弔電では、お悔やみ申し上げます、謹んで哀悼の意を表しますのような定型的で改まった表現が適合します。通信事業者の文例集にも、中立的な言い回しが多数整備されており、書き誤りや宗教的齟齬を避ける助けになります(出典:NTT西日本・弔電マナー)。

宗教への配慮も要点です。浄土真宗では冥福の語を積極的に用いない立場が公的に示されています。宗派の教義に由来するため、文面は中立的な弔意表現に寄せる判断が適しています(出典:真宗大谷派関連ページ)。

以下に代表的な言い換えの比較を示します。

| 表現 | 主な用途 | 媒体の適性 | 宗教配慮 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| ご愁傷様です | 遺族への直接の挨拶 | 口頭中心 | 中立寄り | 端的に弔意を伝達 |

| お悔やみ申し上げます | 文書・弔電全般 | 文書・弔電 | 中立 | 形式的で失礼に当たりにくい(出典:NTT東日本) |

| 謹んで哀悼の意を表します | 公的・改まった文面 | 文書・弔電 | 中立 | 官公庁や法人文面とも親和(出典:NTT西日本) |

| ご冥福をお祈りします | 仏式中心 | 文書・口頭 | 仏教色が強い | 真宗・神道・キリスト教では避ける場合あり(出典:いちょうの会) |

媒体や相手の宗教が不明な場合は、中立的な表現(お悔やみ申し上げます、哀悼の意)が安全です。必要に応じ、弔電の公式文例を基準に整えると齟齬を最小化できます(出典:NTT東日本・弔電文例)。

「ご愁傷様です」は使ってはいけない?の結論

- ご愁傷様です いつまで使える目安

- ご愁傷様です お悔やみ申し上げます 違いの整理

- 口頭と文書での使い分け

- 宗教や場面ごとの配慮

- 結論 ご愁傷様です 使ってはいけないは誤解

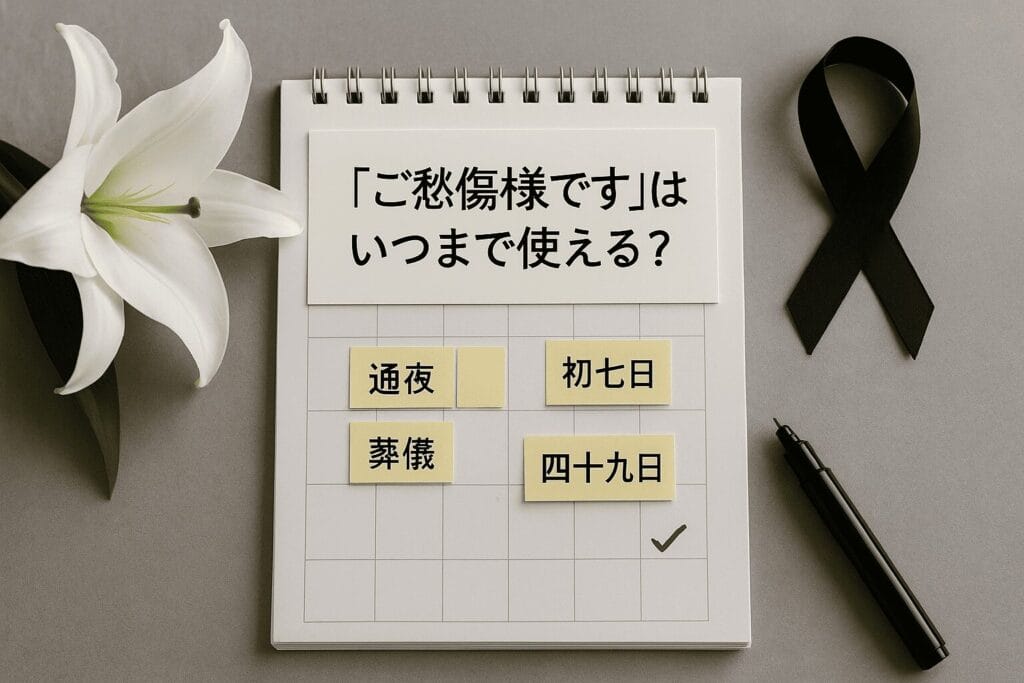

「ご愁傷様です」はいつまで使える?その目安と事例

弔意の第一声であるご愁傷様ですに、明確な期限は設けられていません。敬語は「相手の人格や立場を尊重する言語行為」であり、場面適合性を重んじて選ぶべきだと整理されています。

したがって、使えるかどうかは時期ではなく、再会の場・関係性・連絡手段の三要素で判断するのが現実的です。

時期ごとの「使い方の軸」を整理

弔事直後から数か月後、さらに年忌など長期の節目にかけて、語調と媒体の選択は少しずつ変わります。宗教・宗派の節目(仏式の四十九日、神道の五十日祭など)も、言い回しを切り替える目安になります。

| 時期・節目 | 接触の想定 | 基本の表現軸 | 補足ポイント |

|---|---|---|---|

| 通夜・葬儀の場(直後) | 面前で短い挨拶 | ご愁傷様です と簡潔に受け、必要があればお慰めの言葉もございませんなど最小限を添える | 列の進行を阻害しない長さで、相手中心の姿勢を徹底(文化庁の場面適合性) (文化庁) |

| 初七日〜四十九日(仏式の忌中) | 面談・連絡 | 面前はご愁傷様です、文面は心よりお悔やみ申し上げます等へ寄せる | 四十九日を忌明けの節目とする慣行が広く流通(各宗派で差異) |

| 忌明け直後(仏式:四十九日、神道:五十日祭) | 書面・メール・弔電 | 中立的な文語表現(謹んで哀悼の意を表します 等) | 神道は五十日祭が節目である旨を踏まえ、宗教色は控えめに((神社本庁) |

| 数か月後に再会・後報を知った | 面談・書面・弔電 | 面前は恐れ入ります等で受け、文面は後日訃報を知った文例を活用 | 後日訃報の弔電文例が公的に整備 (NTT東日本) |

| 年末の年始挨拶配慮(喪中関連) | はがき | 喪中欠礼・寒中見舞い等の枠組みを活用 | 郵便局は喪中はがきの時期目安を案内(11〜12月上旬)(郵便局) |

宗教・宗派の節目を「切り替えの合図」にする

仏式では四十九日(七七日)が忌明けの代表的節目として広く知られ、ここを境に文面を中立表現へ移す運用が安定します。神道の場合は五十日祭が大きな節目で、公式解説でも儀礼の流れに明記されています(神社本庁 神葬祭:五十日祭の記載あり)

「後から知った」ケースはどうするか

家族葬や連絡網の都合で、後日になって初めて訃報を知ることは珍しくありません。

この場合、面前ではご愁傷様ですと短く受け、文面では後日訃報に接し のような前置きを置いた定型が適しています。電報事業者の公式文例には、家族葬・後から訃報を知った場合と明記されたテンプレートがあり、時期がある程度経っても礼を尽くす手段が制度化されています(NTT東日本 文例:家族葬・後から訃報を知った場合 )

数か月以上経過した後の配慮

時間が大きく空いた再会時は、定型弔意の反復よりも、相手の近況への気遣いを軸に置くほうが受け手の負担が軽くなります。

面前では 恐れ入ります、お辛い折に失礼いたします などで静かに受け、具体的な手助けの申し出や、相手が話したい範囲だけを受け止める姿勢が適します。

文面では、悲嘆の時期に配慮しつつ、必要なら弔電・書面であらためて思いを伝える二段構成が安定します。敬語の指針が求める「相手中心・場面適合」の原則に則り、言葉の長文化や詮索を避けると齟齬を減らせます。

年末年始に絡む連絡の整え方

年賀欠礼の枠組み(喪中はがき・寒中見舞い)は、弔意と時候の連絡を両立させる実務的な手段です。

日本郵便の案内では、喪中はがきは概ね11月中旬から12月初旬にかけて差し出すのが一般的とされ、年明けの寒中見舞いでの挨拶・報告も選択肢として整理されています(郵便局のプリントサービスFAQ )

要するに、ご愁傷様ですは期限で区切る性質の語ではなく、時期と文脈に応じて「第一声の口頭挨拶」から「中立的な文語表現」へ緩やかに切り替える運用が適切です。宗教・宗派の節目を合図に語調と媒体を整え、後報ケースには公式の文例や弔電を活用することで、時間が経っても礼を失さずに思いを届けられます。

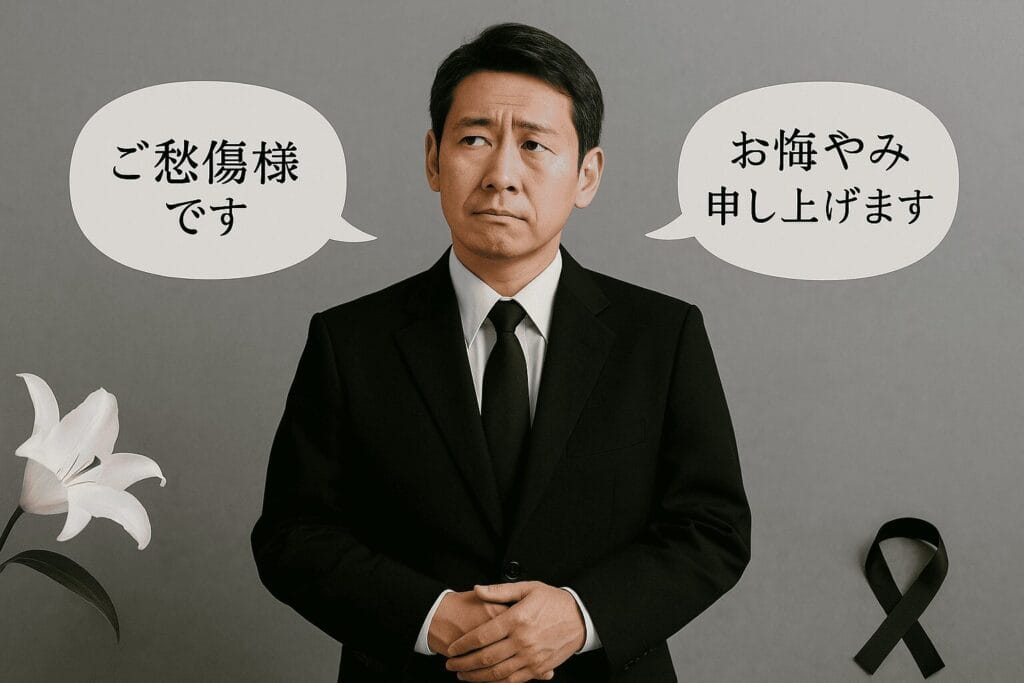

「ご愁傷様です」と「お悔やみ申し上げます」の 違いの整理

同じ弔意でも、語の役割と適する場面は重なりきらず、選び分けると誤解が起きにくくなります。文化庁の敬語の指針は、敬語を相手と場面に即して用いる敬意表現として整理しており、口頭か文書か、関係性や場の格式といった条件で最適解が変わると示しています。

位置づけと使い分けの要点

- ご愁傷様です

遺族に直接向ける第一声として最も自然な口頭表現です。短く、相手中心で述べると負担が少なく、通夜・葬儀などの現場で機能します。 - お悔やみ申し上げます

書き言葉として完成度が高く、手紙・メール・弔電の基本形。文語寄りの安定した定型で、宗派が不明でも使いやすい表現です。電報事業者の公式文例でも広く採用されています。 - 謹んで哀悼の意を表します

公的・改まった掲示や弔電に適合します。儀礼性が高く、法人・団体名での掲出、社告・訃報通知などに向きます。 - ご冥福をお祈りします

仏教色のある表現です。浄土真宗では教義上「冥福」の観念を前提にしないため用いない立場が公式に説明されています。宗派が不明な場合は中立表現(お悔やみ申し上げます/哀悼の意)を選ぶと安全です。(icho.gr.jp)

媒体・場面・宗教配慮で見る比較表

| 観点 | ご愁傷様です | お悔やみ申し上げます | 謹んで哀悼の意を表します | ご冥福をお祈りします |

|---|---|---|---|---|

| 主な用途 | 口頭の第一声 | 手紙・メール・弔電の基本 | 公的・改まった掲示や弔電 | 仏式が明らかなときの文面 |

| 媒体適性 | 口頭中心 | 文書・弔電 | 文書・弔電 | 文書・口頭(仏式前提) |

| 宗教配慮 | 宗派不問で使いやすい | 宗派不問で安定 | 宗派不問で儀礼性が高い | 浄土真宗は避ける(宗派不明時は非推奨) |

| 典拠・実務 | 敬語の指針が場面適合を提示 | 公式文例が豊富 | 公式文例で頻用 | 浄土真宗の公式解説あり |

実務に落とす置き換え例

- 口頭(面前)で簡潔に伝えたい

このたびはご愁傷様です → その後、必要に応じてお慰めの言葉もございません等を最小限で添える(場の進行を妨げない配慮) 。 - 文書・メール・弔電で丁寧に整えたい

文頭は心よりお悔やみ申し上げます、あるいは謹んで哀悼の意を表しますに寄せる。公式文例を下敷きにすると語調が安定します。 - 宗派が分からない・混在が想定される

中立的な表現(お悔やみ申し上げます/哀悼の意)で統一し、ご冥福をお祈りしますは避ける。神道の儀礼(神葬祭)では仏教用語を控える配慮が推奨されます。

なぜ「宗派不明時は中立表現」なのか

浄土真宗の公式解説は、冥福という概念を前提にしない教義的理由を明確に示しています。受け手の宗教観が不明な状況では、宗派固有の語彙を避けることで齟齬の可能性を最小化できます。神道の公式解説(神葬祭)も、仏式と異なる死生観・儀礼の流れを示しており、宗教横断の場面で中立語に寄せる判断が合理的です。

要するに、媒体(口頭/文書)、場の格式(私的/公的)、宗教配慮(仏式限定か不明か)の三条件で語を選べば、失礼や誤解を大幅に抑えられます。文面化の際はNTT東西の公式文例を拠り所にし、口頭では第一声を短く相手中心に整えることが、安定した弔意表現の運用につながります。

口頭と文書での使い分け

同じ弔意でも、口頭と文書では果たす役割が異なります。口頭は面前で一呼吸に届く即時性があり、声の抑揚や間合いで温度を補えます。文書(手紙・メール・弔電)は記録性が高く、語彙と文体の整え方で礼節と誤解の少なさを担保します。

文化庁の敬語の指針は、敬語を相手と場面に即して用いる敬意表現として位置づけ、場面適合性を軸に語を選ぶ姿勢を求めています。

口頭では、列の進行や周囲の静けさに配慮して、最小限の語で弔意を届けます。第一声はこのたびはご愁傷様ですのように短く、必要があればお慰めの言葉もございませんを添える程度にとどめます。過度な説明や評価的な表現は避け、相手中心の姿勢を崩さないことが要点です。

文書は、相手が後から読み返す前提で設計します。手紙やメールでは、文頭を心よりお悔やみ申し上げますのような中立的な文語表現に置き、段落を短く区切って可読性を確保します。

弔電は、儀礼性と到達確実性を重視し、宛名・会場名・到着時刻の指定など形式要件を正確に整える運用が勧められています。電報事業者の公式ガイダンスと文例集は、宗教に偏らない定型と手続き上の注意点を体系化しており、文案作成と送達設計の双方で拠り所になります。

神道の神葬祭など仏式以外の儀礼が想定される場合は、宗教色の薄い表現で統一すると齟齬を避けやすくなります。神社本庁の公式解説は、神葬祭の流れと用語を示しており、仏教用語の直輸入を控える判断の根拠になります。

以下に、媒体別の運用ポイントを要約します。表の推奨例は、上記の一次情報を踏まえて整えています。

| 媒体・場面 | 推奨フレーズ例 | ねらい | 根拠・補足 |

|---|---|---|---|

| 口頭(通夜・葬儀の場) | このたびはご愁傷様です | 第一声で端的に弔意を伝え、列の進行を妨げない | 場面適合性を最優先 |

| 口頭(時間が経って再会) | お力落としのことと存じます | 時間経過を踏まえ、直接性を和らげた配慮語に寄せる | 評価や詮索を避ける姿勢 |

| 文書(手紙・メール) | 心よりお悔やみ申し上げます | 宗派を問わない中立的定型で丁寧さと読みやすさを担保 | 弔電文例の基本形に整合 |

| 弔電(到着優先) | 謹んで哀悼の意を表します | 改まった文語で儀礼性を確保し、宛名や到着時刻を厳密に | 送達設計と文面整備を公的ガイドで確認( |

| 文書(神道が想定される) | お悔やみ申し上げます | 仏教用語を避け中立語に統一し齟齬を回避 | 神葬祭の公式解説に基づく配慮 |

実務では、次の三点を同時に満たすと安定します。

1つ目は相手中心で短く整えること、2つ目は媒体の記録性に応じて語調を切り替えること、3つ目は宗教・儀礼への配慮を中立表現で担保することです。上記の一次情報に沿って設計すれば、口頭でも文書でも、過不足なく思いを届けられます。

宗教や場面ごとの配慮

宗教や宗派が違えば、死生観も弔意の語彙も変わります。相手の信仰が分からない場面では、宗教色を抑えた中立的な表現に寄せ、分かる場合は教義に沿う語調へ微調整すると齟齬を避けやすくなります。

とくに真宗大谷派は冥福という観念を前提にしない立場を明確に示しており、教義に照らしてご冥福をお祈りしますを用いない旨を公式に解説しています。仏教一般に通用するつもりで使うと不整合を招くため、宗派が不明ならお悔やみ申し上げますや謹んで哀悼の意を表しますといった中立表現を選ぶのが無難です。

神道の葬儀(神葬祭)では、死者は御霊として祀られるという理解が基盤にあり、言い回しも仏教用語とは異なります。神社本庁の公式解説や資料では儀礼の流れとともに、御霊の平安といった語感が示され、仏教の成仏や冥福といった語彙を直輸入しない配慮が読み取れます。

宗派不明の場合は中立表現、神道が想定される場合は御霊や平安といった語に寄せると整合します。

キリスト教では、死は神のもとに帰る出来事として捉えられ、祈りの中核は神への賛美と故人・遺族のための平安の願いに置かれます。日本聖公会の説明でも、葬送は神の前で祈る時であり、遺族の悲しみと同時に神のもとにある安らぎへの確信が語られます。

したがって、安らぎと慰めをお祈りします、主のもとでの平安をお祈りしますのような語調が馴染み、仏教固有概念(冥福・成仏)を避ける判断が理にかないます。教派ごとの作法・用語(例:帰天・召天)は各教会の典礼に従うのが最も確実です。

弔電や書面で中立性を担保したい場合は、電報事業者の公式文例を下敷きにすると、宗教横断で誤解を生みにくい定型を確保できます。宛名・到着時刻・会場指定など形式要件も併せて整えると、実務面の不備も減らせます。

以下に、宗教・宗派ごとの目安を整理します。各欄は、場面に合わせた語彙の「方向づけ」を示すもので、最終的には喪家や司式者の意向を優先します。

| 宗教・宗派 | 推奨される配慮(例) | 避けたい・注意する表現 | 参考出典 |

|---|---|---|---|

| 仏教(一般) | 心よりお悔やみ申し上げます/謹んで哀悼の意を表します | 弔事以外の軽いご愁傷様や皮肉を帯びた用法 | NTT西日本文例に見られる中立定型の活用が安全。(dmail.denpo-west.ne.jp) |

| 浄土真宗 | 哀悼の意を表します/ご遺族への労りを中心に | ご冥福をお祈りします(教義上の不整合) | 真宗大谷派の公式Q&Aで「冥福」を用いない立場が説明。(icho.gr.jp) |

| 神道(神葬祭) | 御霊の平安をお祈りします/中立表現を基調に | 成仏・冥福など仏教色の強い語 | 神社本庁の神葬祭解説・資料を参照。(神社本庁) |

| キリスト教(教派横断の目安) | 安らぎと慰めをお祈りします/主のもとでの平安を祈ります | 冥福・成仏など仏教固有概念の直輸入 | 日本聖公会の解説にみる死生観・祈りの位置づけ。(nskk.org) |

実務では、次の順序で判断すると安定します。

1)宗教・宗派が判明していれば、その教義に即した語感へ寄せる(真宗は冥福を避け、神道は御霊の語感、キリスト教は平安・慰め)

2)不明なら、お悔やみ申し上げます/哀悼の意を表しますなどの中立表現に統一し、宗教固有概念は用いない

3)弔電・書面は公式文例を参照し、宛名・到着時刻など形式面も同時に整える

この三段階を押さえると、場や宗教が異なる弔事でも、礼を失さずに弔意を届けられます。

まとめ:「ご愁傷様です」を 使ってはいけないは誤解

本記事のポイントを下記にまとめます。

- ご愁傷様ですは遺族に直接寄り添う第一声として適切

- 使ってはいけないのではなく場面適合が判断基準

- 皮肉や冗談交じりの使用は相手の尊厳を損ないやすい

- 返答は恐れ入りますや痛み入りますが無難で簡潔

- 言葉が出ない場合は黙礼だけでも意思は十分に伝わる

- 文書や弔電ではお悔やみ申し上げますが中立で安定

- 宗派が不明な時は宗教色の薄い表現に寄せるのが安全

- 浄土真宗では教義上ご冥福をお祈りしますは避ける

- 神道やキリスト教には独自の死生観があるため中立語

- メールで完結させず後日に口頭や書面で補うと丁寧

- いつまで使えるかは期限でなく相手の心境で見極める

- 忌み言葉や重ね言葉は避け短く端的に思いやりを示す

- 弔電は公式文例を基準にして誤解の余地を抑える

- 宛名や故人呼称など形式要件の確認も丁寧さの一部

- ご愁傷様です 使ってはいけないという固定観念は見直す