24時間365日 無料で相談する

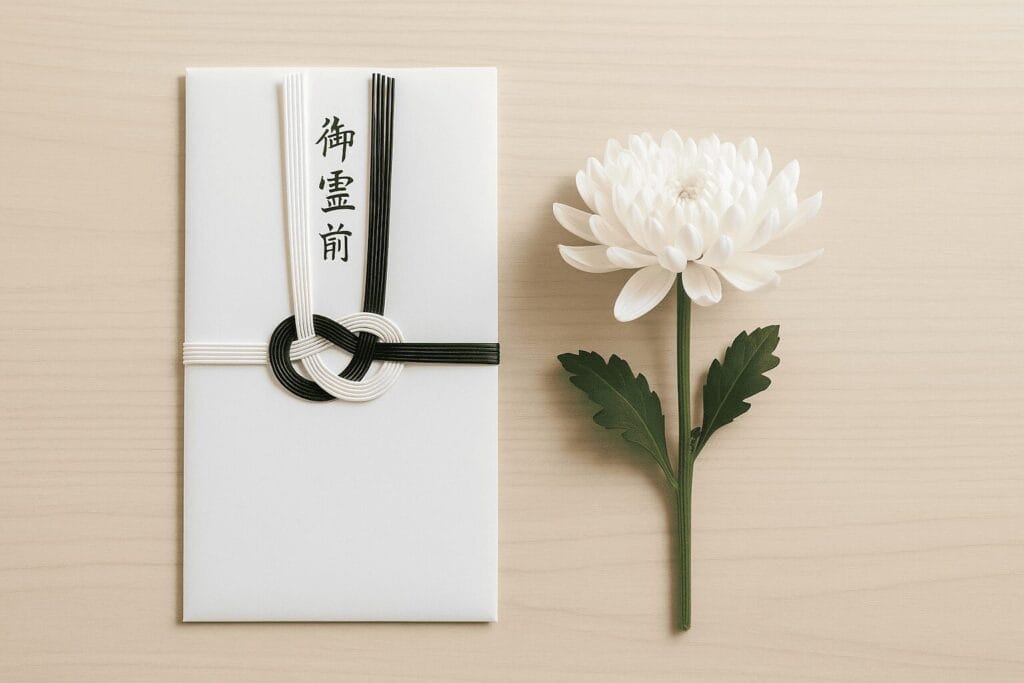

「ご冥福をお祈りします 」返事で迷わない!マナーと文例・宗教別の注意点

「ご冥福をお祈りします」の返事に迷うとき、相手の気持ちに寄り添いながら失礼のない言葉選びが求められます。

本記事では、「ご冥福をお祈りします」の意味と使い方や、ご冥福とお悔やみの違いを整理し、ビジネスから友人間、LINEやSNSまで幅広い場面で使えるご冥福をお祈りいたしますの例文と言い換え表現を解説します。

さらに、ご冥福をお祈りしますの使い方【LINE・友人・ビジネス別】の具体例や、ご冥福をお祈りいたしますはいつまで使う?に関する期間の考え方も補足します。

よく見かける表現であるご冥福をお祈り申し上げますは間違い?の疑問や、宗派配慮が必要なご冥福をお祈り申し上げます 合掌の正しい使い方までを、わかりやすくまとめます。

- 失礼にならない返事の基本と避けたい表現

- 宗教や立場に配慮した適切な言い換え

- LINEやビジネスでの自然なメッセージ例

- 使える期間や文末表現の整え方

「ご冥福をお祈りします」の返事の基本と配慮

- ご冥福をお祈りしますの意味と使い方

- 「ご冥福」と「お悔やみ」の違い

- ご冥福をお祈りしますの使い方【LINE・友人・ビジネス別】

- 遺族へ失礼にならない返信マナー

- 宗教別に配慮した返信の注意点

「ご冥福をお祈りします」の意味と使い方

ご冥福という言葉は、仏教の教えを背景に持つ日本独自の弔意表現です。語源的には「冥(めい)」が「死後の世界」「あの世」を意味し、「福」は「幸せ」や「安らぎ」を示します。

したがって、ご冥福をお祈りしますは「故人が死後の世界で安らかに幸せでありますように」と祈る意味を持ちます。

現代日本では、宗派を問わず一般的な弔意表現として広く使用されていますが、厳密には仏教の教義に基づく言葉です。そのため、神道やキリスト教など他宗教に属する方へ使用する際は、慎重さが求められます。

返事として用いる場合には、「誰に対して祈っているのか」を明確にすることが大切です。遺族に直接伝える場合、「故人のご冥福をお祈りします」と対象を示すことで、誤解を避けることができます。

逆に、単に「ご冥福をお祈りします」と述べるだけでは、遺族に対する言葉としてやや不自然に響くこともあります。そのため、「お悔やみ申し上げます」と併用し、故人と遺族の双方に配慮する構成が最も丁寧な伝え方です。

文面においても、過度な感情表現や派手な言葉遣いは避けましょう。葬儀マナーに関する一般的なガイドライン(出典:文化庁『宗教に関する基礎知識』)でも、弔意を伝える際には「簡潔で静かな表現」が好ましいとされています。

ビジネスメールや弔電では、「謹んでお悔やみ申し上げます。故人のご冥福をお祈りいたします。」のように定型化された文面を使用するのが一般的です。SNSなどのカジュアルな場でも、「安らかなお眠りをお祈りします」といった言い換えを用いると、宗教や文体の違いを気にせずに伝えられます。

また、故人との関係性が近い場合でも、文章中で自己感情を過度に表現するのは避けるべきです。弔意は相手の悲しみを中心に考えるものであり、自身の喪失感を前面に出すのは控えるのが礼儀とされています。静かな敬意と哀悼を込め、相手が受け止めやすい形で祈りの気持ちを表すことが大切です。

「ご冥福」と「お悔やみ」の違い

ご冥福とお悔やみは、どちらも弔意を示す言葉ですが、意味の対象と目的が異なります。ご冥福は故人に向けた祈りであり、死後の安寧を願う宗教的表現です。

一方、お悔やみは遺族に向けた慰めや哀しみに寄り添う言葉であり、社会的・感情的な表現です。この区別を理解して使い分けることで、より丁寧で誠実な対応が可能になります。

返事を送る際には、両方の表現を併用することで、故人と遺族の双方に敬意を示すことができます。

例えば、「心よりお悔やみ申し上げます。故人のご冥福をお祈りいたします。」という文章は、弔意の構造として最も自然です。前半で遺族に寄り添い、後半で故人に祈りを捧げる構成となっており、読み手の心情を尊重した表現です。

ビジネス文書や公式なメールの場合には、形式面の整え方も重要です。文頭の挨拶を省略し、宛名や敬称を正確に記載したうえで、「謹んでお悔やみ申し上げます」から始めると、社会的礼節を保った文章となります。

本文では、相手の状況を推測したり感情を強調したりするのではなく、確実に伝わっている事実のみに基づいて記述するのが望ましいです。

たとえば、「突然の訃報に接し、驚いております」や「長年のご功績を偲び」というような、具体的な文脈に根ざした表現を選ぶと、誠意が伝わりやすくなります。

また、宗教や文化的背景によっては、ご冥福という言葉自体が適切でない場合もあります。浄土真宗では「冥福を祈る」という概念が教義にそぐわないため、「安らかなお眠りをお祈りいたします」や「ご遺族の皆様のご平安をお祈りいたします」といった表現への言い換えが推奨されます。

このような言葉遣いの差異を理解しておくことは、宗教的配慮や多様性への尊重にもつながります。

公的文書や弔電マナーの観点から見ても、形式と心情の両立が重視されます。経済産業省が発行するビジネスマナー指針や、全日本冠婚葬祭互助協会の指導内容でも、弔辞・弔電における「敬意と簡潔さ」が強調されています。

これらの基準を踏まえ、状況に応じた語彙選択を行うことで、読み手に寄り添う温かな言葉を届けられるでしょう。

ご冥福をお祈りしますの使い方【LINE・友人・ビジネス別対応】

現代社会では、訃報への返答もメールやLINEなどのデジタルツールで行われる機会が増えています。日本郵便の調査によると、30代以下の約7割が「葬儀関連の連絡をSNSやメッセージアプリで受け取った経験がある」と回答しており、弔意の伝え方にも新しい形が求められています。

こうした時代背景のなかで、形式的な定型文だけでは冷たい印象を与える恐れがあり、受け手の心情や関係性に応じた言葉選びがより重要になっています。

LINEやチャットでのやり取りでは、短文中心の応答になりがちです。そのため、文面が淡白になりやすく、受け手によっては「事務的」と受け取られる可能性があります。

まずは「お悔やみ申し上げます」を基本としつつ、状況や関係性に応じて「故人のご冥福をお祈りいたします」と祈りの言葉を添えることで、相手への敬意と温かさを両立させることができます。スタンプや絵文字の使用は避け、句読点や改行で読みやすく整えると、感情のこもった自然な印象になります。

LINEの例

突然のことで胸が痛みます。心よりお悔やみ申し上げます。故人のご冥福をお祈りいたします

このように、短文であっても三文構成にすることで、事実→感情→祈りの順に流れが生まれます。特に訃報に対する返信では、相手の悲しみに共感する一言(例:「胸が痛みます」「驚きました」など)を最初に添えると、受け手に誠実な印象を与えられます。

友人・知人宛の例

訃報に接し言葉もありません。どうか無理をなさらず、ご自愛ください。故人のご冥福をお祈りいたします

親しい間柄の場合、形式的な表現だけでは距離を感じさせてしまうことがあります。そのため、故人や遺族との関係性を踏まえて、相手を思いやる一言を加えるのが効果的です。「無理をなさらず」「体調を崩されませんように」といった表現は、哀悼と同時に励ましの意も込められ、受け手の心を和らげます。文章量は多すぎず、100文字前後が目安です。長文にしすぎると、読む負担をかけてしまう恐れがあります。

ビジネス宛の例

ご尊父様ご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。皆様のご安寧と故人のご冥福をお祈りいたします

ビジネスシーンでは、関係者間の立場をわきまえた文体が不可欠です。宛名・敬称を正確に記すことはもちろん、社内・取引先・顧客など、関係性によって表現を調整します。

例えば、社内宛なら「ご家族の皆様のご心痛をお察し申し上げます」、取引先宛なら「貴社の皆様にも多大なご心労のことと拝察いたします」など、相手を敬う言葉を添えると一層丁寧になります。

また、メールの場合は件名にも配慮が必要です。「お悔やみ申し上げます(社名・氏名)」など簡潔かつ正式な形式で送信するのが適切です。本文中では、業務的な内容と弔意を混在させず、別メールで対応するのがビジネスマナーとして推奨されます。

各場面において、相手との距離感や組織文化に合わせて語尾や敬語の層を調整すると、過不足のない自然なメッセージになります。弔意を伝える目的は「悲しみを共有すること」であり、文章の長短よりも誠意のこもった表現が最も重視されます。

遺族へ失礼にならない返信マナー

訃報の連絡に対して返事をする際、最も大切なのは「祈りの対象を明確にすること」です。遺族に宛てたメッセージで「ご冥福をお祈りします」だけを述べてしまうと、「誰に向けた言葉なのか」が分かりにくくなる場合があります。正しくは「故人のご冥福をお祈りします」と、対象を具体的にするのが望ましいです。

さらに、文頭に「お悔やみ申し上げます」を添えることで、遺族への配慮を明確に伝えることができます。

弔意文では、死や別れを直接的に表す言葉を避け、婉曲的な表現を選ぶのが一般的です。たとえば「亡くなる」よりも「ご逝去」「ご永眠」などの言葉を使用し、言葉のトーンを柔らかくすることで、遺族への心理的な負担を軽減できます。

このような言葉遣いの原則は、多くの冠婚葬祭マナー指針(出典:全日本冠婚葬祭互助協会『弔辞・弔電マナーガイド』)でも推奨されています。

また、返信の文末に「ご返信には及びません」や「どうかお心をお休めください」と添えることで、相手に余計な気遣いをさせない配慮を示すことができます。

悲しみに暮れる中で返信を求めるような文面は避け、静かに寄り添う姿勢が大切です。香典や供花の申し出を含める場合は、文末で簡潔に記すにとどめ、詳細の取り決めは別途確認のうえ進めるのが礼儀にかないます。

また、返信のタイミングにも注意が必要です。訃報を受け取ってからすぐに返信するのが理想ですが、夜遅くや葬儀当日は避け、翌日の午前中など、落ち着いた時間帯を選ぶと丁寧な印象になります。

特にビジネスの場では、相手の勤務時間外に送信しないこともマナーの一つです。

メールやLINEなど、どの手段を選ぶ場合でも、「形式よりも誠実さ」を重視する姿勢が受け手の心に届きます。ご冥福をお祈りしますという言葉の意味を正しく理解し、祈りの対象・相手への気遣い・表現のトーンを意識することで、悲しみを共有しながらも、穏やかで礼を尽くした返事ができるようになります。

宗教別に配慮した返信の注意点

弔意を表す際には、相手の宗教や宗派に応じた表現を選ぶことが非常に大切です。宗教ごとに死生観や祈りの対象が異なるため、同じ「お悔やみ」の気持ちを伝えるにも、使用すべき言葉が変わります。

日本では、仏教・神道・キリスト教の信徒が多くを占めていますが、特に仏教の中でも宗派ごとの教義の違いを理解しておくことで、無意識のうちに相手の信仰に反する言葉を使ってしまうリスクを防ぐことができます。

たとえば、「ご冥福をお祈りします」は一般的に仏教に由来する表現ですが、すべての宗派で適切とは限りません。特に浄土真宗では、「冥福」や「成仏を願う」といった考え方は教義上なじまず、「念仏を唱えることで極楽浄土に往生する」という信仰に基づくため、言葉選びに細心の注意が必要です。

一方、神道やキリスト教では死後の世界の捉え方が異なるため、「冥福」という言葉を使うと宗教的な不一致を感じさせることがあります。

こうした違いを理解することは、単なるマナーにとどまらず、「相手の信仰を尊重する心」の表れでもあります。文化庁が発行している『宗教年鑑』(出典:文化庁「宗教年鑑2023」)でも、日本国内における宗派ごとの教義や信者数の違いが明示されており、社会的な弔意の多様性を理解するうえで有用な資料となっています。

以下の表では、主要な宗教・宗派別に「死生観」「避けたい表現」「推奨される言い回し」のポイントを整理しています。返信文を考える際の参考にしてください。

| 宗教・宗派 | 死生観の要点 | 避けたい表現 | 推奨されやすい表現例 |

|---|---|---|---|

| 仏教(一般) | 冥福を祈る考え方が広く浸透 | 特になし(ただし乱用は避ける) | お悔やみ申し上げます/故人のご冥福をお祈りいたします |

| 浄土真宗 | 念仏による往生・成仏の教え | 冥福を祈るの強調 | お悔やみ申し上げます/安らかなお眠りをお祈りいたします |

| 神道 | 祖霊が守護するという死生観 | 冥福など仏教用語 | 御霊のご平安をお祈りします/謹んでお悔やみ申し上げます |

| キリスト教 | 神のもとでの永遠の命を信じる | 冥福など仏教的表現 | 安らかな眠りをお祈りいたします/哀悼の意を表します |

このように、宗教によって弔意表現の方向性が異なります。たとえば、キリスト教では「神の御許(みもと)に召される」ことを前提とした慰めの言葉が用いられます。

そのため、「天国での安らぎをお祈りします」など、神を主語とした祈りの言葉を使うと自然です。一方で、神道では「冥福」という語が仏教色を帯びているため、「御霊(みたま)のご平安をお祈りいたします」という表現がふさわしいとされています。

また、相手の宗派が不明な場合には、宗教色を避けた中立的な表現を選ぶのが無難です。

たとえば、「謹んでお悔やみ申し上げます」や「心より哀悼の意を表します」はどの宗教にも通用する普遍的な表現として使われます。これらの言葉は、祈りの対象や死後観を明示せず、悲しみに寄り添う気持ちを穏やかに伝えられる点で非常に実用的です。

さらに、ビジネスシーンや弔電など公式な文書では、宗教に踏み込まない言葉遣いがより推奨されます。具体的には、「ご冥福」という語を避け、「謹んでお悔やみ申し上げます」「ご遺族の皆様のご平安をお祈り申し上げます」といった形式的で中立的な言い回しを選ぶと良いでしょう。宗教的要素を排除することで、誤解や不快感を与えるリスクを最小限に抑えることができます。

葬送文化の多様化が進む現代においては、相手の信仰や文化的背景を尊重した言葉遣いが、真の礼節とされています。特にSNSなどで不特定多数が閲覧できる場では、宗教的表現を避け、誰にでも伝わるシンプルで思いやりのあるメッセージを選ぶことが大切です。

このように、宗教への配慮を心がけることは、相手の信条を尊重する行為であり、結果的に人間関係の信頼を深める大切な一歩となります。お悔やみ申し上げますや安らかなお眠りをお祈りいたしますなど、宗教色の薄い表現を選ぶと安心です。

「ご冥福をお祈りします」の返事の文例集とマナー

- 「ご冥福をお祈りいたします」の例文と言い換え表現

- 「ご冥福をお祈り申し上げます」は間違い?

- 「ご冥福をお祈りいたします」はいつまで使う?

- 「ご冥福をお祈り申し上げますと合掌?」の正しい使い方

- 「ご冥福をお祈りしますの返事」に関するまとめ

「ご冥福をお祈りいたします」の例文と言い換え表現

弔意を伝える際には、相手の置かれた状況や関係性に応じて文の長さや言葉の選び方を調整することが大切です。短文は、訃報を受けてすぐに返信する際や、LINE・チャットなどの即時性が求められる媒体に向いています。

一方、メールや弔電などの正式な文面では、相手の心情に丁寧に寄り添うために、文をやや長めに構成すると誠実さが伝わります。

宗派や宗教が不明な場合には、どの立場の方にも違和感を与えない言い換え表現を準備しておくと安心です。近年では、冠婚葬祭に関する表現の多様化が進んでおり、文化庁が定義する「宗教的中立性」の観点からも、宗派を特定しない弔意表現が社会的に広く受け入れられています。

短文例

心よりお悔やみ申し上げます。故人のご冥福をお祈りいたします

この短文は、最も一般的で汎用性の高い表現です。LINEやメールの返信などで使用しても、過不足なく気持ちを伝えられます。特にビジネス上の関係者や目上の方へ送る場合は、句読点や敬語を正確に整え、端的ながらも心のこもった一文にまとめることがポイントです。

メール例

ご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。急なことでお疲れが出ませんようご自愛ください。在りし日を偲び、故人のご冥福を心よりお祈りいたします

メールの場合、やや丁寧で柔らかなトーンが好まれます。冒頭では「ご逝去の報に接し」と述べて訃報に対する驚きと悲しみを示し、続けて相手を気遣う一文を添えることで、読み手に寄り添う姿勢が伝わります。最後に「在りし日を偲び」と入れると、形式的になりすぎず、故人への敬意を自然に表現できます。

ビジネス例

このたびはご尊父様のご逝去に際し、謹んで哀悼の意を表します。皆様のご平安と故人のご冥福をお祈り申し上げます

ビジネス文書では、社会的な距離感を保ちながらも、心を込めた文体を意識することが重要です。「ご尊父様」「ご母堂様」など、故人との関係を正確に表す敬称を用いると、格式を保った印象になります。また、「哀悼の意を表します」という表現は公的な文章でも使えるため、取引先や上司宛てにも安心して使用できます。

言い換え表現(宗派配慮)

安らかなお眠りをお祈りいたします/御霊のご平安をお祈りします/謹んで哀悼の意を表します

宗派が不明な場合や、仏教用語を避けたい場面では、上記のような表現が有効です。「安らかなお眠りをお祈りいたします」はキリスト教や神道などの場でも受け入れられやすい柔らかな言葉です。

また、「御霊のご平安をお祈りします」は神道的なニュアンスを持ちながらも中立的で、どの宗派にも違和感を与えにくい表現です。これらを使い分けることで、宗教的な誤解を避けつつ誠実な印象を保てます。

言葉選びの基本は「簡潔・静穏・真心」です。弔意の言葉において最も重視すべきは、美しい文面ではなく、相手の悲しみに寄り添う気持ちです。形式にとらわれず、心のこもった自然な日本語を意識しましょう。

「ご冥福をお祈り申し上げます」は間違い?

「ご冥福をお祈り申し上げます」という表現は、日本語として誤りではありません。ただし、この言葉が持つ「祈り」の対象を明確にしなければ、意図が正しく伝わらないことがあります。

たとえば、遺族に対して「ご冥福をお祈り申し上げます」とだけ伝えると、「誰に向けた祈りなのか」が曖昧になる場合があります。そのため、「故人のご冥福をお祈り申し上げます」と、対象を明確にすることが望ましいです。

また、宗派や宗教によって「冥福」という概念に違和感を持つ場合があります。特に浄土真宗では、「冥福(死後の幸福)」という考えが教義に合致しないため、「安らかなお眠りをお祈りいたします」や「ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」といった表現に置き換えるのが適切です。

こうした宗教的配慮は、相手の信仰を尊重する姿勢を示すうえで欠かせません。

さらに、文章の印象をより丁寧にしたい場合には、「謹んで」や「心より」などの副詞を添えることで、言葉に深みを持たせることができます。

例:

- 謹んでご冥福をお祈り申し上げます

- 心よりご冥福をお祈り申し上げます

ただし、これらの丁寧表現を重ねすぎると、かえって冗長な印象を与えかねません。「謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます」のように二重敬語的な表現になるのは避けた方が良いでしょう。

文の呼吸を整え、静かで落ち着いた調子を保つことが、読み手の心に響く上品な弔意表現となります。

また、口語で使う場合には、「お祈り申し上げます」よりも「お祈りいたします」の方が自然です。前者はやや格式が高く硬い印象を与えるため、弔電や公的文書では有効ですが、日常の会話やメールでは「お祈りいたします」を選ぶと温かみが伝わります。

このように、同じ言葉でも文脈や関係性によって最適な使い分けを意識することで、より誠実で心のこもった表現を届けることができます。

ご冥福をお祈りいたしますはいつまで使う?

ご冥福をお祈りいたしますという言葉には、明確な使用期限は定められていません。しかし、慣習的には「四十九日」までが一区切りとされています。

仏教の教えでは、故人の魂が亡くなった日から七日ごとに審判を受け、四十九日目に来世の行き先が決まるとされるため、この日をもって「忌明け(きあけ)」とする風習が根付いています。

したがって、弔意を示す言葉としてご冥福をお祈りいたしますを用いるのは、四十九日法要までが自然な時期だと考えられています。(出典:文化庁「宗教行事に関する基礎資料」)

ただし、これはあくまで一般的な目安にすぎません。四十九日以降であっても、訃報を後日知った場合や、故人を偲ぶ年忌法要の案内を受け取った際には、この表現を使うことが問題視されることはありません。むしろ、時間が経ってからでも弔意を伝えることは、遺族にとって心温まる行為とされます。

その際は、故人への祈りよりも、遺族の健康や日常への配慮を中心にした文面にすることで、時期に見合った落ち着いた印象になります。

例えば、次のように構成すると自然です。

「お寂しい日々が続いておられることと存じます。季節の変わり目ですので、どうかご自愛ください。改めて、故人のご冥福をお祈り申し上げます。」

このように、季節や相手の体調に配慮する一文を添えることで、形式的な弔意表現に温かみが生まれます。反対に、時間が経過しているにもかかわらず「深い悲しみに包まれておられることと拝察します」といった過度に感情的な表現は、かえって遺族の気持ちを刺激してしまう恐れがあります。

時期が進んだ後の返事では、「ご冥福」という語を控えめにし、主眼を「遺族への思いやり」に置くことが大切です。文末を「時節柄ご自愛ください」や「穏やかな日々をお過ごしください」と締めくくると、相手への配慮が感じられる柔らかな印象になります。

このように、弔意表現の使いどきは「期間」ではなく「状況」によって調整することが望ましく、形式ではなく思いやりを基準に判断する姿勢が求められます。

「ご冥福をお祈り申し上げますと合掌?」の正しい使い方

「合掌」という語は、仏教における祈りや敬意を示す作法を言葉で表すもので、仏前で手を合わせる仕草を意味します。日本では葬儀や弔電などの結語として用いられることもありますが、その宗教的背景を理解せずに使うと、相手の信仰や宗派によっては不適切と受け取られる場合があります。

とくに、神道やキリスト教など他宗教の信者に対しては、仏教色が強いため使用を控えるのが無難です。

「合掌」を用いるのにふさわしいのは、次のような条件が明確に満たされている場合です。

- 相手または故人が仏教徒であることが明らかである

- 仏式葬儀や法要など、宗教的文脈の中でのやり取りである

- 文面が格式のある弔電や供花カードなど、正式な場面である

このような場では、文末に「合掌」と一語を添えることで、敬虔な祈りの気持ちを簡潔に表現できます。以下は、適切な置き方の一例です。

適切な置き方:

謹んで哀悼の意を表します。故人のご冥福を心よりお祈り申し上げます

合掌

氏名

この形式では、「敬具」などの結語を併用しない点が重要です。敬具は一般的な書簡の締めくくりに用いられるものであり、宗教的な祈りの意を示す「合掌」とは性質が異なるため、併記すると文の調子が乱れます。

どちらか一方を選び、全体の文体を統一させることが品位を保つ鍵となります。

また、合掌を用いる場合でも、句点をつけずに単独で改行して記すのが正しい作法です。これは、言葉そのものが「祈り」を象徴するものであり、文末ではなく「祈りの行為」として独立させる意味を持つためです。

一方、相手が仏教徒かどうか分からない場合や、宗教的背景に触れにくいビジネス関係などでは、「合掌」を使わずに中立的な表現に置き換えることをおすすめします。たとえば、次のような締めくくりが適しています。

- 安らかなお眠りをお祈りいたします

- ご遺族の皆様のご平安をお祈り申し上げます

- 心よりお悔やみ申し上げます

これらの表現は宗教色を帯びず、どの文化圏・信仰にも受け入れられやすい柔らかな結語です。

現代の多様化した社会では、相手の宗派を完全に把握できないケースが多いため、「合掌」は慎重に扱うことが望ましいと言えます。相手の立場を尊重し、思いやりを言葉で形にすることこそ、真の弔意を表す姿勢といえるでしょう。

「ご冥福をお祈りしますの返事」に関するまとめ

本記事のポイントを以下にまとめます。

- ご冥福は故人への祈りであり遺族にはお悔やみを添える

- 遺族宛では故人のご冥福と対象を明確に伝える

- 宗派が不明なら宗教色の薄い表現へ置き換える

- LINEは短文でも温度感を保ち返信不要を添える

- 友人宛は形式と気遣いの一言で過不足を整える

- ビジネス宛は定型性と敬語の層で信頼感を示す

- ご冥福をお祈り申し上げますは誤用ではない

- 違和感がある場面はお悔やみ申し上げますに置く

- 四十九日を一つの区切りとして比重を調整する

- 訃報を後日知った場合は事情に沿い静かに綴る

- 合掌は仏教徒向けに限定し文末で簡潔に用いる

- 神道やキリスト教には平安や眠りを祈る表現を

- 直接的な死の語を避け婉曲表現で文面を整える

- 過度な形容を抑え読み手の負担を減らす構成に

- 相手の健康や生活を気遣う結びで思いを届ける