24時間365日 無料で相談する

遺影を飾るのはよくないは本当?避ける場所と正しい配置

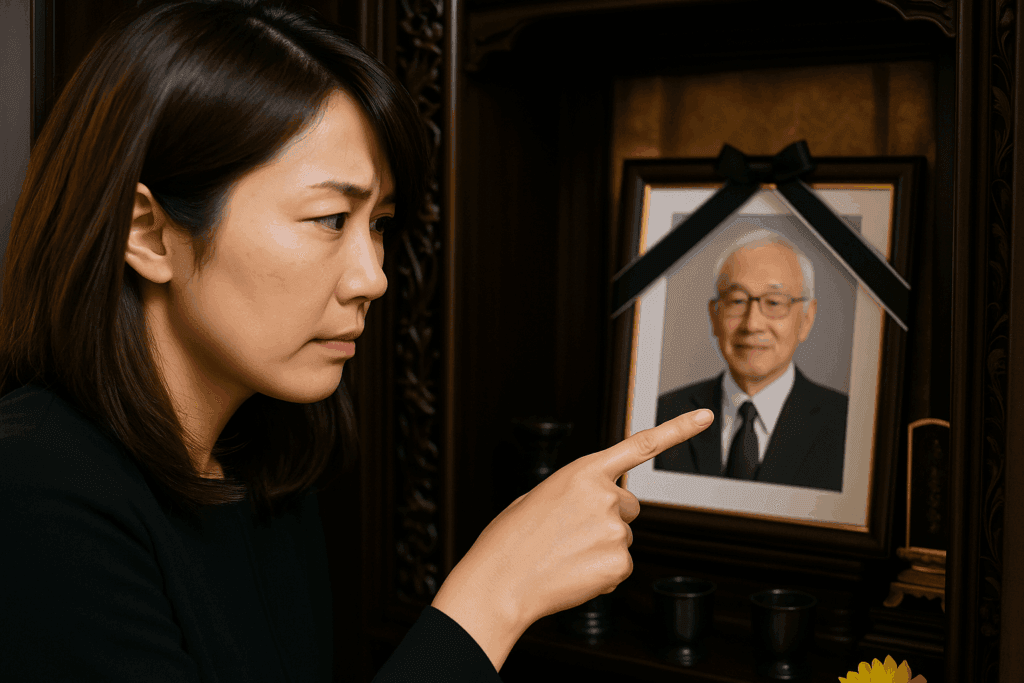

「遺影を飾るのはよくないのでは?」と心配になった方は少なくありません。実際、仏壇や部屋のどこに置けばよいのか、また「遺影を飾ってはいけない場所は?」という不安を抱く人も多いでしょう。さらに、遺影はいつまで飾るべきか、遺影のリボンはいつ外すのかなど、明確な答えがわからず悩むこともあるかもしれません。

本記事では、そうした疑問や誤解を丁寧に解きほぐしながら、遺影のタブーとされる考え方、遺影と位牌の並べ方、おしゃれな遺影フレームの選び方まで、現代の住環境や価値観に合った実例を交えて紹介していきます。

また、遺影の保管方法や、使わなくなった先祖代々の遺影をどう処分するかという課題にも触れています。購入を検討している方に向けては、遺影フレームはどこに売ってるのか、どのようなタイプが選ばれているのかについても解説しています。

大切なのは、形式にとらわれすぎず、故人を偲ぶ気持ちを大切にすることです。このページを通じて、納得のいくかたちで遺影と向き合えるきっかけになれば幸いです。

- 遺影を飾ること自体に問題はないこと

- 遺影を飾る場所や期間には柔軟な考え方があること

- 宗教的・習慣的なタブーとされる飾り方が存在すること

- 故人や家族の気持ちを尊重した扱い方が大切であること

遺影を飾るのはよくないのか?誤解を解説

- 遺影はいつまで飾るのが適切?

- 遺影を飾ってはいけない場所は?

- 遺影の飾り方で気をつけたい壁の使い方

- 遺影のリボンはいつ外すべき?

- 遺影と位牌の正しい並べ方

- 遺影を飾るのはよくない?タブーや対処法

- 遺影の保管方法と注意点

- 先祖代々の遺影はどう処分する?

- 遺影のタブーとされる考え方を解説

- 遺影のフレームはおしゃれでも問題ない?

- 遺影フレームはどこに売ってるのか?

- おしゃれな遺影フレームの選び方

遺影はいつまで飾るのが適切?

遺影を飾る期間に明確な決まりはありません。ですが、一般的な目安としては「四十九日までは後飾り祭壇に飾る」「その後は家庭の判断で飾るかどうか決める」という流れが多く見られます。

四十九日までの間は、仏教の考え方に基づき、故人の魂がこの世にとどまっているとされるため、遺影と遺骨・位牌を一緒に仮の祭壇に安置するのが一般的です。このとき、遺影は故人を偲ぶ象徴的な存在として扱われるため、祭壇の中心や見やすい位置に飾られます。

その後については、仏壇の近くや床の間などに飾るご家庭が多いですが、必ずしも飾らなければならないわけではありません。例えば、仏間のない現代住宅では、リビングや廊下にフォトフレームとして置くケースも増えています。一方で、気持ちの整理をつけるために一定期間を過ぎたら片付ける方もいます。

こう考えると、「いつまで飾るか」は宗教的な義務ではなく、遺族の気持ちや生活環境に合わせて柔軟に決めることができるといえます。大切なのは、故人を大切に思う気持ちと、それをどう表現したいかという家族の思いです。

なお、飾らないと決めた場合でも、処分する際には供養やお焚き上げを依頼するなど、心を込めた形で行うことが望ましいでしょう。

遺影を飾ってはいけない場所は?

遺影を飾る場所に絶対的なルールはありませんが、避けた方がよいとされる場所はいくつかあります。それらは主に「宗教的な配慮」や「物理的な安全性」に基づいた考え方です。

まず、仏壇の「中」や「正面」「真上」に飾るのは避けるべきです。仏壇の中にはご本尊が祀られており、そこに遺影を置いてしまうとご本尊を隠してしまい、仏様に対して無礼とされるためです。また、仏壇の正面や真上に飾ると、結果的に仏様に背中を向けるかたちになる可能性もあるため、やはり避けた方が無難です。

次に、直射日光が当たる場所や湿気の多い場所も適していません。写真は紫外線によって色あせが進み、湿度が高いとカビが発生することもあります。特に額縁が木製の場合、湿気で劣化しやすいため注意が必要です。

また、風水や生活動線の観点からも、火の元(キッチンの近く)やトイレ、洗面所のような水回りは避けたほうがよいとされています。これはスピリチュアルな理由だけでなく、湿気や油煙など物理的な悪影響を避けるためでもあります。

このように、遺影を飾る場所は見た目の良さやスペースの有無だけでなく、信仰や衛生面への配慮も含めて慎重に選ぶことが大切です。おすすめは、仏壇の横や床の間、リビングの目線の高さにある静かな壁面など、落ち着いた雰囲気の中で故人を偲べる場所です。

遺影の飾り方で気をつけたい壁の使い方

遺影を壁に飾る際には、見た目の印象だけでなく、宗教的・風習的な配慮や安全面も考慮することが大切です。特に、どの位置に、どのような方法で飾るかによって、周囲の雰囲気やご遺族の気持ちにも影響を与えるため、慎重に選びましょう。

まず、壁掛けの位置は「高すぎず低すぎず」が基本です。視線より少し上の高さが適しており、仏間や床の間の「長押(なげし)」にフックを取り付けて掛ける方法が昔からよく使われています。この場所は格式があり、故人を敬う意図も表しやすいためです。

ただし、仏壇の真上や真後ろなど、仏様を見下ろすような位置には飾らないよう注意が必要です。仏壇の中に直接掛けるのも避けるべき行為とされています。こうした配置は、仏教の考え方において不適切とされることがあるためです。

また、直射日光が当たる壁面や、湿気の多い壁は避けましょう。写真が日焼けして変色したり、フレームの劣化が早まることがあります。特に木造住宅や和室では、湿気によってカビが発生する恐れもあるため、風通しの良い場所を選ぶと安心です。

もう一つのポイントは、落下防止の工夫です。地震などの揺れを想定し、強力な壁フックや耐震性のある金具を使うことが望まれます。軽量な額縁を選ぶと、壁への負担も減り、安全性が高まります。

このように、遺影を壁に飾るときには「飾る位置・安全性・環境」の3点に配慮することで、故人を敬いながらも日常生活に溶け込んだ空間をつくることができます。

遺影のリボンはいつ外すべき?

遺影の額縁についているリボンは、故人への哀悼の意を表す装飾として使われます。特に葬儀の場では、黒い喪章リボンが一般的ですが、その後もつけ続けるべきか悩む方は少なくありません。

リボンを外すタイミングとしてよく挙げられるのは「四十九日が終わったあと」です。仏教の教えでは、四十九日をもって忌明けとされるため、それ以降はリボンを外しても問題ないと考えられています。つまり、喪に服す期間が終わったことを象徴する意味でもあります。

とはいえ、リボンに明確な決まりはありません。宗教的な義務ではなく、あくまで風習に基づいたものであるため、家族や遺族の判断で時期を調整して構いません。例えば、一周忌や三回忌を機にリボンを外すご家庭もあります。

また、リボンの色についても配慮が必要です。葬儀では黒色が基本ですが、最近では故人のイメージに合わせて淡い色やパステルカラーのリボンを用いるケースも見られます。その場合も、期間を見て外すことで空間の印象が変わり、生活の一区切りにもなります。

もしリボンを外した後の処分方法に悩む場合は、一般ごみとして出すこともできますが、気になる場合はお焚き上げに出すという選択肢もあります。遺影と一緒に供養してもらえば、気持ちの整理にもつながるでしょう。

このように、リボンの扱いには柔軟性があり、形式よりもご家族の思いや気持ちを尊重することが最も大切です。

遺影と位牌の正しい並べ方

遺影と位牌を並べる際には、宗教的な意味合いやマナーを踏まえながら配置することが大切です。特に仏式の場合、位牌は故人の魂の依り代とされており、遺影とは役割が異なります。この違いを理解した上で、正しい並べ方を意識すると、より丁寧な供養につながります。

まず基本として、位牌は「中央」に置き、遺影は「その隣もしくは少し後ろ」に配置するのが一般的な形です。位牌が本尊の正面に来るようにし、その左右いずれかの位置に遺影を控えめに飾ります。このようにすることで、仏様の視線を遮らず、位牌への敬意も保つことができます。

また、複数の故人がいる場合には、位牌は左が古く、右が新しい故人のものを置くのが通例です。一方で、遺影は時系列にこだわらず、家族ごとに並べ方を調整することも可能です。ただし、遺影が主張しすぎないように、位牌より一段低い位置に飾ると落ち着いた印象になります。

遺影と位牌を同じ高さで並べてしまうと、どちらが中心なのか分かりづらくなるため、視覚的なバランスも意識しましょう。台座や飾り棚を活用すれば、自然な段差をつけることができます。

さらに、仏壇や祭壇の構造に合わせて配置することも重要です。限られたスペースに無理やり収めるのではなく、余裕をもたせたレイアウトにすることで、毎日の手を合わせる行為がしやすくなります。

このように、遺影と位牌は「心を込めて配置する」ことが何よりも大切です。形式にとらわれすぎず、家族の気持ちを大切にしながら、故人が安らげる空間を整えていくとよいでしょう。

遺影を飾るのはよくない?タブーや対処法

遺影の保管方法と注意点

遺影を飾らずに保管する場合、写真としての扱いであっても慎重な取り扱いが求められます。特にサイズが大きい遺影はそのまま置いておくと傷みやすく、場所も取るため、適切な保管方法を知っておくことが大切です。

まず、保管の基本は「湿気・直射日光・高温を避ける」ことです。遺影の多くは紙焼き写真であるため、湿度の高い場所に置いておくとカビや波打ちが発生する恐れがあります。押し入れの奥や納戸のような場所を選ぶ際には、除湿剤や防湿ボックスを併用すると安心です。

また、サイズが大きい場合は、写真だけを取り出してアルバムに収めるという方法もあります。これにより、保管スペースを圧迫せずに、劣化も最小限に抑えることができます。額縁ごと残す場合には、布で包むか、不織布のカバーをかけてほこりを避けましょう。

最近では、遺影をデジタル化して保管する家庭も増えています。スキャナーやスマートフォンを使ってデータ化すれば、保存場所に困らず、バックアップも可能です。ただし、データは機器の故障や紛失に備えて、クラウドや外付けハードディスクにも保存しておくと安心です。

そしてもう一つの注意点は、家族の間で事前に「遺影をどう扱うか」話し合っておくことです。突然処分したり隠してしまうと、他の家族にとっては心情的にショックになることもあります。遺影の保管は物理的な整理だけでなく、気持ちの整理にもつながるものです。

このように、遺影を保管する際には、物としての状態管理と、家族内での合意形成の両面から配慮することが大切です。

先祖代々の遺影はどう処分する?

先祖代々の遺影が増えてしまい、保管場所に困るという悩みは多くの家庭で共通しています。とはいえ、写真には故人の面影が残っているため、簡単に処分することに抵抗を感じる方も少なくありません。そうした場合は、心情に配慮しつつ丁寧に対応する方法を選ぶことが重要です。

まず検討すべきは「供養してから処分する」方法です。お寺にお願いしてお焚き上げをしてもらえば、形式的にも気持ちの面でも納得しやすくなります。特に魂抜き(お性根抜き)を行った上で処分すれば、写真に対して後ろめたさを感じることなく整理できます。

また、葬儀社が供養や処分を代行してくれるサービスを提供していることもあります。お寺まで足を運ぶのが難しい場合や、量が多い場合は、こうしたサービスを活用するのも一つの手段です。

一方で、「どうしても供養まではしなくてもいい」と考える方もいるかもしれません。その場合は、写真だけを取り出し、遺影としての役目が終わった額縁を家庭ごみとして処分するという方法もあります。ただし、写真はシュレッダーなどで断裁する、白い紙に包むなどして、丁寧に扱うことで気持ちの整理がしやすくなるでしょう。

さらに、家族全体で話し合ってから処分することも重要なステップです。知らないうちに捨ててしまうと、後になってトラブルになることもあります。世代を超えて遺影が引き継がれてきたからこそ、全員の気持ちを尊重したうえで決めていくことが望ましい対応です。

このように、処分の仕方に「正解」はありませんが、丁寧な姿勢と家族の同意をもとに判断することが、供養としての意味を持つのではないでしょうか。

遺影のタブーとされる考え方を解説

遺影の扱いには、宗教的な戒律があるわけではありませんが、長年の慣習や人々の感情に基づいて「避けるべき」とされている行為がいくつかあります。これらはマナーというより、遺族や参列者の心情を配慮した「タブー」として意識されてきたものです。

まず、仏壇の中やご本尊の真上に遺影を飾るのは避けるべきとされています。仏壇は仏様をお祀りする神聖な場所であり、そこに遺影を置くと仏様を遮ってしまう可能性があるためです。また、遺影がご本尊より目立つ位置にあると、不適切と感じる方もいます。

次に、故人の写真を加工しすぎるのも、よくないと考える方がいます。表情や背景を大きく変えてしまうと、生前の姿とかけ離れ、故人を偲ぶための写真としてふさわしくないと感じられることがあります。加工する場合は、明るさや色味の補正程度にとどめるのが無難です。

また、遺影を「物」として雑に扱うのも避けたい行為です。たとえ飾っていない状態であっても、床に直置きしたり、荷物の下敷きにするなどの扱いは、不快感を与える可能性があります。遺影は故人の象徴でもあるため、丁寧な取り扱いが求められます。

さらに、リボンを外すタイミングや、処分の仕方に関しても地域や家庭ごとに価値観の違いがあるため、独断で判断せず、家族間で話し合うことが大切です。何気ない行動が、誰かにとっては「タブー」に感じられることもあるためです。

このように、遺影には明文化されたルールはありませんが、周囲の思いや気持ちを尊重しながら扱うことが、最も大切なマナーといえるでしょう。

遺影のフレームはおしゃれでも問題ない?

従来、遺影のフレームといえば「黒くてシンプルな木枠」が一般的でしたが、最近ではカラーフレームや装飾性の高い額縁も選ばれるようになっています。「おしゃれなフレームは不謹慎では?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、実はそれほど気にする必要はありません。

遺影には宗教的な決まりがあるわけではなく、どのような額縁に入れるかも完全に自由です。むしろ現代では、故人の個性や雰囲気を大切にしようという考え方が主流になりつつあり、ナチュラルなウッド調や淡いパール色のフレームなどが選ばれるケースも増えています。

例えば、温かい家庭的な印象を持っていた方には、木目の優しいフレームが似合いますし、華やかな方ならパールピンクや花模様の入った額縁も自然な選択といえます。このように、フレームの色や素材を工夫することで、遺影が部屋の雰囲気に調和しやすくなります。

また、リビングや洋間に遺影を飾る場合には、黒い額縁よりもやわらかい印象のものを使うことで、空間に馴染みやすくなるというメリットもあります。インテリアの一部として違和感なく故人を身近に感じられる点が、多くの方に支持されている理由です。

ただし、親族や年配の方の中には「伝統的なスタイルを重んじたい」と考える方もいるかもしれません。そうした場合は、葬儀では従来の黒枠を使い、後日飾るときに好みのフレームに差し替えるという工夫をしてもよいでしょう。

このように、遺影のフレームに決まりはありません。大切なのは、故人への敬意と遺族の気持ちに合った形を選ぶことです。おしゃれであることは、むしろその人らしさを表す手段の一つと考えてもよいのではないでしょうか。以下に、指定された2つの見出しに対する内容を作成いたしました。

遺影フレームはどこに売ってるのか?

遺影フレームは、さまざまな場所で購入することができます。

まず、仏壇店や葬儀社の店舗では、遺影専用のフレームが取り扱われていることが多いです。

次に、ホームセンターや大型家電量販店でも、写真フレームのコーナーで適したサイズのものを見つけることができます。また、インターネット通販サイトでは、豊富なデザインやサイズの遺影フレームが揃っており、比較検討しながら選ぶことが可能です。

さらに、手作りやオーダーメイドを希望する場合は、ハンドメイドマーケットプレイスや専門の工房に依頼することも一案です。

このように、遺影フレームは多様な場所で購入できるため、用途や好みに合わせて選ぶことができます。

おしゃれな遺影フレームの選び方

遺影フレームを選ぶ際には、故人の人柄やご遺族の想いを反映させることが大切です。

まず、フレームの色や素材に注目しましょう。

例えば、木製のフレームは温かみがあり、ナチュラルな雰囲気を演出します。金属製のフレームは、モダンで洗練された印象を与えることができます。

次に、デザインや装飾の有無も考慮しましょう。シンプルなデザインは、遺影そのものを引き立てます。

一方で、装飾が施されたフレームは、華やかさや個性を表現するのに適しています。また、遺影を飾る場所との調和も重要です。

部屋のインテリアや仏壇の雰囲気に合わせて選ぶことで、全体の統一感が生まれます。

このように、遺影フレームを選ぶ際には、故人への敬意とご遺族の想いを込めて、慎重に選定することが望ましいです。

遺影を飾るのはよくないのか?正しく理解するためのまとめ

以下に記事のポイントをまとめます。

- 遺影を飾ること自体に宗教的な禁止はない

- 飾る期間は四十九日以降は自由に決めてよい

- 仏壇の中やご本尊の正面には飾らない方がよい

- 日光や湿気の多い場所は避けるべきである

- 壁に掛けるときは視線より少し上の位置が望ましい

- 地震などへの備えとして落下防止の工夫が必要

- 黒いリボンは四十九日をめどに外す家庭が多い

- リボンの処分も丁寧に行うと心情的に整理しやすい

- 位牌と遺影は並列せず段差をつけるのが望ましい

- 遺影のタブーは信仰や感情への配慮から来ている

- 保管時は湿気・高温・直射日光を避けることが重要

- デジタル化により保存や共有がしやすくなっている

- 処分は供養を通じて行うと後悔が少ない

- フレームは伝統的な黒以外でも問題はない

- 故人の個性や部屋の雰囲気に合わせて飾り方を選べる