目次

福祉葬「生活保護葬」について、わかりやすく丁寧に徹底解説します。

福祉葬「生活保護葬」について、わかりやすく丁寧に徹底解説した内容です。生活保護葬の概要、制度の詳細、申請手続き、実際の流れ、注意点、関連するマナーや費用まで、初心者にも理解しやすいように構成しています。

生活保護葬の徹底解説:制度から実践まで

1. 生活保護葬とは何か?

1.1 定義と概要

生活保護葬とは、生活保護受給者や経済的に困窮している人が葬儀費用を捻出できない場合に、国の「葬祭扶助制度」を利用して行う葬儀のことです。この制度は、生活保護法第18条に基づき、必要最低限の葬儀費用を自治体が負担することで、故人の尊厳を保ちつつ葬送を可能にするものです。別名「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれ、一般的には「直葬」(火葬のみのシンプルな葬儀)として執り行われます。

生活保護葬の特徴は以下の通りです

費用負担ゼロ:葬祭扶助が適用されれば、遺族や喪主に金銭的負担がかかりません。

簡素な形式:通夜や告別式は行わず、火葬のみの直葬が基本。

対象者限定:生活保護受給者や経済的に困窮している人に適用される。

1.2 なぜ生活保護葬が必要か?

日本では、葬儀費用は一般的に数十万円から100万円以上かかることが多く、経済的に余裕のない世帯にとって大きな負担です。特に生活保護受給者は、資産や収入に厳しい制限があるため、葬儀費用を準備することが困難です。葬祭扶助制度は、こうした人々が故人を適切に送るための支援として設けられています。厚生労働省のデータによると、2017年時点で生活保護受給者は約214万人に上り、高齢者の割合が増加しているため、生活保護葬の需要も高まっています。

1.3 生活保護葬と一般葬の違い

一般的な葬儀は、通夜、告別式、火葬、会食(精進落とし)など複数の儀式を含む場合が多く、祭壇の設営や僧侶の読経なども行われます。一方、生活保護葬は以下の点で異なります:

儀式の省略:通夜や告別式は行わず、火葬のみ。

費用の制限:祭壇、読経、会食などは扶助の対象外。

参列者の限定:親族やごく親しい少人数が火葬に立ち会う。

2. 葬祭扶助制度の詳細

2.1 葬祭扶助とは?

葬祭扶助は、生活保護法に基づく8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、医療扶助など)のひとつで、葬儀費用を賄えない人に対して自治体が費用を支給する制度です。支給される金額は、地域や状況により異なりますが、一般的には20万円前後で、以下の項目が含まれます。

死亡の確認(検案)

遺体の搬送費用

火葬費用

納骨費用

棺や骨壺などの最低限の葬具

ただし、以下の費用は扶助の対象外です:

祭壇や花の費用

僧侶へのお布施(戒名料含む)

火葬場での待ち時間にかかる部屋代や椅子代

精進落としなどの会食費用

2.2 葬祭扶助の支給条件

葬祭扶助を受けるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

1. 故人が生活保護受給者である場合

故人が生活保護を受給しており、遺族に葬儀費用を負担する経済的余裕がない。

故人の遺留金(預貯金など)が葬儀費用に満たない場合、不足分が扶助として支給される。

2. 喪主が生活保護受給者である場合

故人が生活保護を受給していなくても、喪主が生活保護受給者で、葬儀費用を負担できない場合。

経済的に余裕のある親族がいないことが条件。

ただし、遺族に十分な収入や資産がある場合、扶助は支給されません。また、葬儀後に申請しても対象外となるため、事前申請が必須です。

2.3 支給金額と地域差

葬祭扶助の支給金額は、厚生労働省の基準に基づきつつ、自治体によって異なります。たとえば、東京都では大人1人につき最大206,000円(2023年時点)と定められていますが、地方ではこれより低い場合もあります。支給金額は、火葬や必要最低限の葬具を賄う範囲に限定されており、豪華な葬儀や追加のサービスは自己負担となります。

3. 生活保護葬の申請手続き

3.1 申請の流れ

生活保護葬を行うには、葬祭扶助の申請が必要です。以下の手順で進めます:

1. 死亡の確認と連絡

故人の死亡後、死亡診断書または死体検案書を準備。

故人または喪主が生活保護受給者の場合、管轄の福祉事務所や役場の福祉課に連絡。

2. 事前相談

福祉事務所で、故人と喪主の関係、生活保護受給の有無、経済状況などを説明。

必要書類(死亡診断書、申請書など)を提出。

3. 葬儀社の選定

生活保護葬に対応する葬儀社を選び、扶助を利用する旨を伝える。

役所から葬儀社の紹介を受ける場合もある。

4. 申請の審査

福祉事務所が申請内容を審査し、扶助の可否を決定。

認可後、葬儀社が葬儀を準備。

5. 費用の支払い

葬儀後、葬儀社が福祉事務所に費用を請求し、自治体から直接支払われる。

3.2 必要書類

申請時に必要な書類は以下の通りです。

死亡診断書または死体検案書

葬祭扶助申請書(福祉事務所で入手)

故人および喪主の生活保護受給証明書(受給者の場合)

喪主の収入や資産状況を示す書類(非受給者の場合)

3.3 注意点

事前申請の重要性:葬儀後に申請しても扶助は受けられません。必ず葬儀前に手続きを完了させましょう。

葬儀社の確認:すべての葬儀社が生活保護葬に対応しているわけではありません。事前に確認が必要です。

迅速な対応:死亡後の手続きは迅速に行う必要があり、福祉事務所の営業時間内に連絡することが求められます。

4. 生活保護葬の実際の流れ

4.1 直葬の進行

生活保護葬は直葬形式で行われます。以下は一般的な流れです:

1. 遺体の搬送

故人が亡くなった場所(病院や自宅)から火葬場または葬儀社の安置所へ遺体を搬送。

搬送費用は扶助の対象。

2. 安置と納棺

遺体を安置し、簡素な棺に納める。ドライアイスなどの保冷措置も含まれる。

3. 火葬の準備

葬儀社が火葬場の予約を行い、日程を調整。

喪主や親族に火葬の日時と場所を連絡。

4. 火葬

指定の日時に火葬場で火葬を行う。所要時間は1〜2時間程度。

参列者は親族やごく親しい少人数に限定。

5. 収骨と納骨

火葬後、骨壺に遺骨を収める。納骨費用は扶助の対象だが、墓地や永代供養の費用は別途必要。

一部の宗教団体や施設では、合祀納骨の支援を行う場合もある。

4.2 参列者とマナー

生活保護葬では、参列者は少人数に限られます。火葬場でのマナーは以下の通り:

服装:喪服が望ましいが、簡素な暗い色の服装でも可。

持ち物:香典や供花は扶助の対象外のため、持ち込む場合は自己負担。

待ち時間:火葬中の待合室利用料は自己負担となる場合がある。

5. 生活保護葬の費用と関連事項

5.1 扶助対象外の費用

以下の項目は扶助の対象外であり、希望する場合は自己負担が必要です。

戒名料:僧侶による戒名授与を希望する場合、別途お布施が必要。

香典返し:香典を受け取った場合、香典返しの費用は自己負担。

追加の葬具:豪華な棺や祭壇、供花などは対象外。

遺品整理:故人の遺品整理は親族が行い、費用は生活保護費から充てられません。

5.2 香典の扱い

生活保護葬でも香典を受け取ることは可能です。香典は収入とみなされないため、生活保護の支給に影響しません。ただし、香典を葬儀費用に充てる場合、扶助の支給額が調整される可能性があります。香典袋の書き方や金額については、以下のマナーを参考に:

金額:一般的に3,000円〜5,000円以上。奇数の金額が慣例。

書き方:表書きは「御霊前」や「御香典」、中袋に氏名と金額を記入。

お札の入れ方:新札は避け、肖像画が下になるように入れる。

5.3 遺品整理と相続

故人が生活保護受給者の場合、遺品整理は親族が行います。生活保護は死亡時点で支給停止となるため、整理費用を保護費から充てることはできません。遺品整理が難しい場合は、福祉事務所やケースワーカーに相談すると、支援団体を紹介される場合があります。相続については、故人に資産がほとんどない場合、相続手続きは簡略化されることが一般的です。

6. 生活保護葬のメリットと課題

6.1 メリット

経済的負担の軽減:自己負担ゼロで葬儀が可能。

簡素な手続き:直葬のため、準備や儀式の負担が少ない。

尊厳の維持:故人を適切に送るための最低限の支援が受けられる。

6.2 課題と注意点

形式の制限:通夜や告別式を行いたい場合、自己負担が必要。

葬儀社の対応:生活保護葬に不慣れな葬儀社では、対応が不十分な場合がある。

心理的負担:簡素な葬儀に抵抗感を持つ遺族もいる。

7. 生活保護葬を円滑に進めるためのポイント

7.1 葬儀社の選び方

生活保護葬に対応する葬儀社を選ぶ際は、以下の点を確認

生活保護葬の実績があるか。

扶助の手続きを代行してくれるか。

親切で透明性のある対応か。

役所や福祉事務所で紹介される葬儀社も信頼性が高い場合が多いです。

7.2 事前準備

生活保護受給者やその家族は、以下の準備をしておくと安心です:

福祉事務所の連絡先を把握。

信頼できる葬儀社の情報を収集。

故人の希望(戒名や納骨先など)を事前に確認。

7.3 地域資源の活用

一部の地域では、宗教団体やNPOが生活保護葬の支援を行っています。たとえば、神奈川福祉仏教協会では、骨葬や合祀納骨のサポートを提供しています。こうした団体を活用することで、簡素ながらも心のこもった葬送が可能です。

8. よくある質問(FAQ)

Q1: 生活保護葬でも僧侶を呼べますか?

A: 僧侶の読経や戒名授与は扶助の対象外ですが、自己負担で依頼可能です。事前に葬儀社や僧侶に相談しましょう。

Q2: 香典を受け取ると扶助が減額されますか?

A: 香典は収入とみなされないため、扶助額に直接影響しません。ただし、香典を葬儀費用に充てる場合、扶助の調整が行われる可能性があります。

Q3: 故人が生活保護受給者でなくても扶助を受けられますか?

A: 喪主が生活保護受給者で、経済的に余裕がない場合、扶助の対象となる可能性があります。福祉事務所に相談してください。

9. まとめ

生活保護葬は、経済的に困窮する人々が故人を尊厳をもって送るための重要な制度です。葬祭扶助を活用することで、自己負担ゼロで直葬を行うことができ、遺族の経済的・精神的負担を軽減します。ただし、事前申請や適切な葬儀社の選定が不可欠であり、扶助の対象外となる費用やマナーにも注意が必要です。

この解説を通じて、生活保護葬の仕組みや手続き、実際の流れを理解し、万が一の際にスムーズに対応できるよう準備していただければ幸いです。もし具体的な質問や地域ごとの詳細が必要な場合は、管轄の福祉事務所や信頼できる葬儀社に相談することをお勧めします。

参考文献

社会福祉法人東京福祉会:生活保護葬について

よりそうお葬式:生活保護受給者の方

小さなお葬式:生活保護受給者の葬儀

厚生労働省:生活保護制度の現状等について

X投稿:@futoukoukawasak

この内容は、初心者にもわかりやすく、かつ網羅的に生活保護葬を解説しました。

あわせて読みたい

葬祭給付金制度とは?わかりやすく徹底解説します。

葬祭給付金制度 日本における葬祭給付金制度は、故人の葬儀費用の一部を軽減するための公的な支援制度であり、国民健康保険や社会保険、後期高齢者医療制度、労災保険、… ツナグお葬式では、適正価格の葬儀をモットーにより質の高いサービスを目差して日々取り組んでおります。

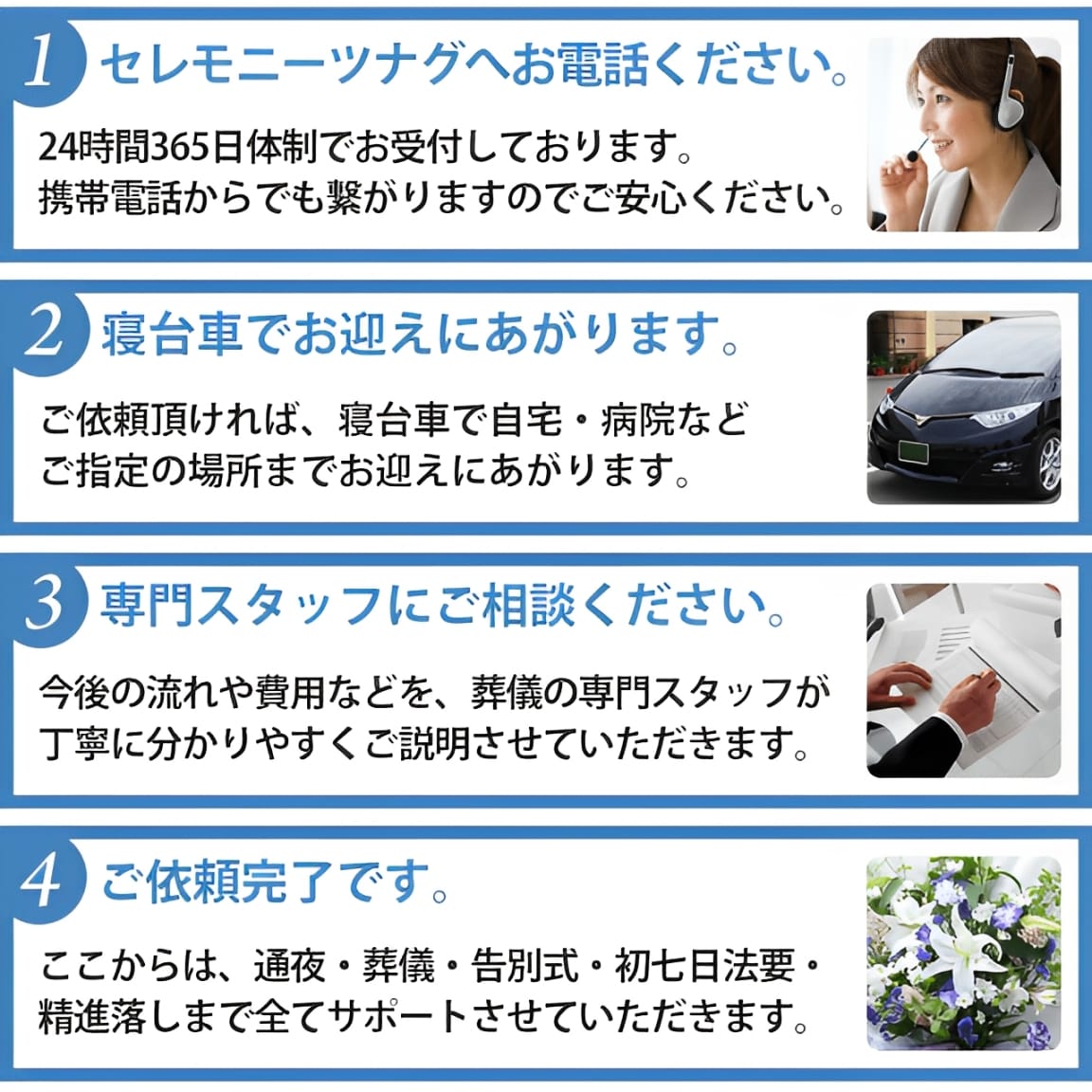

火葬式(直葬)・1日葬、家族葬の事から一般的なご葬儀、自宅葬に至るまで、可能な限りご親族様のご希望に添えるように努力していく所存でございます。ご相談がございましたらお気軽にご連絡下さいませ。

\ 事前予約で最大8万円割引/

事前予約は、もしもの時に慌てることなく、スムーズに葬儀を進めることができます。

他社にはないサービス、まごころこもったご葬儀ならツナグお葬式にお任せ下さいませ。