葬儀の挨拶文例集

《ご遺族として》

葬儀・お葬式では、遺族の立場として参列していただいた方々に挨拶をする場面が多くあります。

しかしながら悲しみの中、平静な状況ではありませんので、型どおりの短い挨拶でも構いません。

参列してくださった方々への感謝の気持ち・故人が生前お世話になったことへの感謝の気持ちを表すことがポイントでございます。 |

《参列者として》

悲しみに沈む、ご遺族の方々への挨拶は、その言葉を捜すことに悩んでしまいます。

ご遺族の悲しみを察して、故人の死を悼む気持ちを込めて、できるだけ手短にお悔やみの挨拶をするようにします。

お悔やみの言葉には避けなければならない忌み言葉があります。

たとえば、「重ね重ね」「また」「もう一度」など繰り返しを連想させるような言葉は避けるようにします。 |

葬儀の挨拶文は、場面や立場、関係性によって内容やトーンが異なります。全てを網羅するため、主要なシーンごとに文例を整理し、わかりやすく丁寧に解説します。

葬儀挨拶文例集の概要

葬儀の挨拶は、以下のような場面で必要です。

1. 通夜・葬儀・告別式での挨拶(喪主や遺族代表)

2. 受付や出棺時の挨拶(簡潔な謝辞)

3. 火葬場での挨拶(短いお礼やお願い)

4. 精進落とし(会食)での挨拶(遺族側)

5. 弔問客への挨拶(個人宅や会場での対応)

6. 職場や地域でのお礼の挨拶(後日のお礼)

7. 法事・法要での挨拶(四十九日、一周忌など)

各場面で求められるポイント

丁寧さ:故人への敬意と参列者への感謝を忘れない。

簡潔さ:特に通夜や葬儀では長すぎないよう注意。

関係性に応じた言葉選び:親族、友人、職場、地域など相手に合わせる。

地域や宗教の違い:仏教、神道、キリスト教、無宗教など形式が異なる場合がある。

以下、最初のシーンから始めます。

パート1:通夜・葬儀・告別式での挨拶(喪主・遺族代表)

この挨拶は、葬儀の中心的な場面で喪主や遺族代表が行います。主に以下のタイミングで必要です。

通夜の開始前・終了時

葬儀・告別式の開始前・終了時

ポイント

参列者への感謝を明確に伝える。

故人の思い出や人柄を簡潔に触れる(長すぎない)。

今後の支援やお付き合いのお願いを添える。

宗教や宗派に応じた表現を使う(例:仏教なら「成仏」、神道なら「御霊」など)。

文例1:通夜の開始前(仏教の場合)

皆様、本日はご多忙の中、故〇〇(故人の名前)の通夜にご参列いただき、誠にありがとうございます。喪主を務めます、故人の〇〇(関係性、例:長男)の〇〇(自分の名前)と申します。

父(母)は、生前皆様に大変お世話になり、穏やかな日々を送ることができました。突然の別れとなりましたが、こうして多くの方に見送っていただき、故人も心から感謝していることと思います。

本日の通夜は、〇〇寺の〇〇ご住職のご導師のもと、執り行わせていただきます。どうぞ最後までごゆっくりお見送りいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

解説

自己紹介(喪主の名前と故人との関係)を最初に。

参列への感謝と故人の簡単なエピソードを入れる。

通夜の流れ(導師の紹介など)を簡潔に説明。

文例2:通夜の終了時

皆様、本日は故〇〇の通夜に際し、遠方からもお越しいただき、誠にありがとうございました。皆様の温かいお気持ちに、遺族一同、心より感謝申し上げます。

明日、〇〇斎場にて午前〇時より葬儀・告別式を執り行います。お時間のご都合がよろしければ、ぜひご参列いただけますと幸いです。

本日はお足元の悪い中、誠にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。

解説

感謝を繰り返し、簡潔に。

翌日の葬儀の案内を入れる。

参列者の安全を気遣う一言を添える。

文例3:葬儀・告別式の終了時

本日はご多忙の中、故〇〇の葬儀・告別式にご参列いただき、誠にありがとうございました。喪主の〇〇(名前)と申します。

父(母)は、生前、皆様とのご縁を大切にし、いつも笑顔で過ごしておりました。こうして多くの方に見送られ、きっと安らかに旅立ったことと思います。

遺族といたしましては、今後も故人の思い出を胸に、前を向いて歩んでまいります。どうか引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

本日は誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。

解説

故人の人柄を軽く触れ、参列者とのつながりを強調。

今後の遺族の決意やお願いを添える。

簡潔に締める。

文例4:神道の場合(通夜にあたる「通夜祭」の開始前)

皆様、本日は故〇〇の通夜祭にご参列いただき、誠にありがとうございます。喪主を務めます、〇〇(名前)と申します。

故人は生前、皆様に支えられ、充実した人生を送ることができました。こうして皆様に見守られ、御霊(みたま)として清らかに昇天することと存じます。

本日の通夜祭は、〇〇神社の〇〇神職のご奉仕により執り行われます。どうぞ最後までごゆっくりお見送りください。

解説

神道特有の表現(「御霊」「昇天」など)を使用。

神職や神社の名前を入れることで正式感を出す。

注意点

長さ:1~2分程度(200~300文字)が目安。

宗教の違い:仏教なら「成仏」「供養」、神道なら「御霊」、キリスト教なら「天国」「神の御許」など適切な言葉を選ぶ。

感情のコントロール:悲しみを抑え、落ち着いて話す(事前に練習すると良い)。

地域の慣習:地域によっては「香典返しのお断り」や「会食の案内」を入れる場合も。

パート2:受付・出棺時・火葬場での挨拶

これらの挨拶は短く、感謝やお願いを簡潔に伝えるのが特徴です。場面ごとに適切なトーンと内容を意識します。

1. 受付での挨拶(遺族側)

受付は参列者が最初に接する場所で、遺族や親族が対応する場合があります。挨拶は簡潔で、感謝を伝えるのが主目的です。

ポイント

参列者一人ひとりに短く声をかける(長く話さない)。

故人との関係を尋ねる場合も丁寧に。

悲しみを抑え、落ち着いた態度で対応。

受付係がいる場合、遺族は全員に挨拶せず、必要時のみ対応。

文例1:参列者への挨拶

本日はお忙しい中、〇〇(故人の名前)のためにありがとうございます。どうぞこちらでお名前を記帳ください。

解説

感謝を伝えつつ、記帳を促す。

10秒以内で済む短さ。

文例2:親しい参列者に(少し丁寧に)

〇〇さん、本日は遠くからありがとうございます。父(母)も喜んでいると思います。どうぞ中へお入りください。

解説

相手の名前を入れると親しみが伝わる。

故人の喜びを軽く触れる。

注意点

参列者が多い場合、全員に挨拶するのは難しいので、受付係に任せることも。

香典をその場で確認したり、金額を話題にしない。

地域によっては「香典返しは辞退する」旨を伝える場合も(例:「お心遣いは故人の供養に充てさせていただきます」)。

2. 出棺時の挨拶

出棺は故人が会場を出発するタイミングで、喪主や遺族代表が参列者に一言述べることが一般的です。短く、感謝と見送りのお願いを伝えます。

ポイント

1分以内で簡潔に(100~150文字程度)。

参列者全員に聞こえるよう、はっきりした声で。

出棺後の流れ(火葬場への移動など)を案内する場合も。

文例1:仏教の場合

皆様、本日は〇〇(故人の名前)の葬儀にご参列いただき、誠にありがとうございました。これより出棺いたします。どうぞ最後までお見送りくださいますよう、お願いいたします。

解説

感謝と出棺の案内を簡潔に。

「お見送り」のお願いで参列者の協力を促す。

文例2:火葬場への同行を案内する場合

皆様、本日は誠にありがとうございました。これより〇〇(故人の名前)を火葬場へお送りいたします。ご都合のよろしい方は、火葬場までご同行いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

解説

火葬場への移動を案内。

強制感を出さないよう「ご都合のよろしい方」と柔らかく。

文例3:神道の場合

皆様、本日は〇〇の葬送曲にご参列いただき、ありがとうございました。これより出棺し、御霊(みたま)を火葬場へお送りいたします。最後までお見送りいただければ幸いです。

解説

神道特有の「葬送曲」「御霊」を使用。

宗教の違いを意識した表現。

注意点

出棺は厳粛な場面なので、感情的になりすぎないよう注意。

マイクを使う場合、事前に音量チェックを。

地域や会場によっては、出棺前に「最後のお別れ」の時間を設ける場合があり、その案内を入れることも。

3. 火葬場での挨拶

火葬場では、遺族代表(通常喪主)が火葬前に参列者に挨拶します。人数が少ない場合が多く、短く感謝やお願いを伝えます。また、火葬後の挨拶もある場合があります。

ポイント

火葬場同行者(親族や親しい人)に感謝。

火葬中の待機や収骨の案内を簡潔に。

宗教に応じた表現(例:仏教なら「ご供養」、神道なら「御霊の安らぎ」など)。

30秒~1分程度(100~200文字)。

文例1:火葬前(仏教)

皆様、本日はお忙しい中、〇〇(故人の名前)のために火葬場までお越しいただき、ありがとうございます。これより火葬を執り行います。火葬には約〇時間ほどかかりますので、待合室にてお待ちいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

解説

感謝と火葬の流れを案内。

待機時間を伝えると親切。

文例2:火葬後(収骨前)

皆様、長時間お付き合いいただき、ありがとうございました。これより収骨を行います。ご都合によりお先に失礼される方は、どうぞお気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。

解説

長時間の付き合いに感謝。

収骨に参加しない人への配慮を入れる。

文例3:キリスト教の場合(火葬前)

皆様、本日は〇〇のために火葬場までお越しいただき、心より感謝申し上げます。これより火葬を執り行い、故人が神の御許へ旅立つよう祈りを捧げます。どうぞ最後までお見送りください。

解説

キリスト教の表現(「神の御許」「祈り」)を反映。

宗教のトーンに合わせる。

注意点

火葬場は静かな場所なので、大きな声は避け、落ち着いて話す。

同行者が少ない場合、口頭ではなく個別に感謝を伝えることも。

地域によっては火葬場での挨拶を省略する場合も。

補足:地域や宗教の違い

仏教:宗派(浄土真宗、曹洞宗など)で表現が異なる場合がある(例:浄土真宗では「成仏」は使わず「往生」と言う)。

神道:「葬送曲」「御霊」「昇天」など独特の言葉を使う。

キリスト教:「天国」「神の御許」などキリスト教らしい表現を。

無宗教:宗教色を避け、「思い出」「感謝」を中心に。

地域差:例えば、関西では「精進落とし」を「おとき」と呼ぶなど、用語や慣習が異なる。

パート3:精進落とし(会食)での挨拶と弔問客への対応

これらの挨拶は、葬儀の一連の流れの中で参列者や訪問者との親密なやり取りを伴う場面です。丁寧かつ温かみのある対応が求められます。

1. 精進落とし(会食)での挨拶

精進落としは、葬儀・告別式後に親族や親しい参列者と行う会食で、故人を偲びながら感謝を伝える場です。喪主または遺族代表が挨拶します。地域によっては「おとき」「お斎(おさい)」とも呼ばれます。

ポイント

参列者への感謝と故人への思いを伝える。

会食の目的(故人を偲ぶ、遺族の決意を共有)を明確に。

1~2分程度(200~300文字)で、堅くなりすぎず温かみのあるトーン。

宗教や地域の慣習に応じた表現を使う。

文例1:会食開始時(仏教)

皆様、本日はご多忙の中、故〇〇(故人の名前)の葬儀にご参列いただき、誠にありがとうございました。喪主を務めます、〇〇(名前)と申します。

こうして皆様と一緒に父(母)を偲び、思い出を語れることを、心よりありがたく思います。ささやかではございますが、お食事をご用意いたしました。どうぞごゆっくりお召し上がりいただき、故人の思い出を語っていただければ幸いです。

今後とも遺族一同、力を合わせて歩んでまいります。引き続きご指導をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

解説

感謝と会食の目的(偲ぶこと)を述べる。

遺族の今後のお願いで締める。

食事への言及で参列者をリラックスさせる。

文例2:会食終了時

皆様、本日は長時間にわたり、〇〇(故人の名前)のためにお付き合いいただき、ありがとうございました。皆様から伺った温かいお言葉や思い出は、遺族にとって大きな励みとなります。

お食事もお済みのことと思いますので、これにてお開きとさせていただきます。どうぞお気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。

解説

長時間の付き合いに感謝。

思い出話へのお礼で親密さを強調。

安全な帰宅を促す。

文例3:神道の場合(開始時)

皆様、本日は〇〇の葬送曲にご参列いただき、誠にありがとうございました。喪主の〇〇(名前)と申します。

故人の御霊(みたま)が清らかに昇天することを願い、皆様とこうして一堂に会できたことを心より感謝申し上げます。ささやかな食事ではございますが、故人を偲びながらごゆっくりお過ごしください。

今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。

解説

神道の「御霊」「昇天」を使用。

会食の目的を宗教的に表現。

フォーマルな締めで丁寧さを保つ。

注意点

長さ:長すぎると参列者が疲れるので、簡潔に。

トーン:悲しみの中にも前向きな姿勢を示す(例:遺族の決意)。

地域差:関西では「おとき」、東北の一部では会食を省略する場合も。事前に慣習を確認。

宗教:仏教では「供養」、神道では「御霊」、キリスト教では「神の祝福」など適切な言葉を。

食事の案内:会場や料理が質素な場合、「ささやかですが」と謙遜する表現が一般的。

2. 弔問客への挨拶

弔問客は、葬儀に参列できなかった人が自宅や会場を訪れる場合に発生します。遺族が直接対応し、感謝や故人の状況を伝えます。個人宅での対応が多く、親密で柔らかいトーンが求められます。

ポイント

訪問への感謝を丁寧に伝える。

故人の逝去状況や思い出を軽く共有(詳細は相手の関係性次第)。

香典や供物をいただいた場合、その場で感謝を述べるが、金額には触れない。

30秒~1分程度、状況に応じて会話が続く場合も。

文例1:自宅での弔問対応(仏教)

〇〇さん、わざわざお越しいただき、ありがとうございます。父(母)は〇日に穏やかに息を引き取りました。生前、〇〇さんには本当にお世話になり、父(母)も感謝しておりました。

どうぞこちらでお線香をあげてください。ささやかですが、お茶でも召し上がっていただければと思います。

解説

訪問への感謝と故人の状況を簡潔に。

線香やお茶で弔問客をもてなす案内。

相手との関係(例:故人とのエピソード)を軽く触れる。

文例2:香典をいただいた場合

〇〇さん、本日はありがとうございます。また、丁寧なお心遣いまでいただき、恐縮です。母(父)も〇〇さんとの思い出を大切にしておりました。

どうぞこちらでお線香をあげてください。ゆっくりお話しできればと思います。

解説

香典への感謝は「心遣い」と婉曲に表現。

故人とのつながりを強調し、親密さを出す。

会話を続ける余地を残す。

文例3:キリスト教の場合

〇〇さん、わざわざお越しいただき、ありがとうございます。父(母)は〇日に神の御許に召されました。生前、〇〇さんとの時間をとても大切にしておりました。

どうぞこちらで祈りを捧げていただければと思います。お茶を用意しておりますので、ごゆっくりどうぞ。

解説

キリスト教の表現(「神の御許」「祈り」)を使用。

お線香の代わりに「祈り」を提案。

もてなしの案内を添える。

注意点

柔軟性:弔問客の訪問は予告なしの場合も。落ち着いて対応。

香典対応:その場で開けず、預かったことを伝える。辞退する場合は「故人の供養に気持ちだけ頂戴します」と丁寧に。

時間配慮:長時間の滞在を避けるため、適度に会話を締める(例:「またゆっくり思い出を話したいです」)。

宗教:無宗教の場合は「思い出を語る」「お花を供える」など中立的な表現を。

地域差:都市部では弔問が少ないが、地方では頻繁な場合も。地域の慣習を確認。

補足:よくある質問への対応

「どのように亡くなった?」と聞かれた場合

〇〇日に穏やかに息を引き取りました。最後は家族に見守られ、安らかでした。

(詳細は親しい相手にのみ伝え、簡潔に)

香典を辞退したい場合

お気持ちだけで十分です。どうぞ故 故人の供養に気持ちを頂戴します。

参列できなかったお詫びをされた場合

お気持ちが何よりありがたいです。〇〇さんのお心遣いに、父(母)も喜んでいると思います。

パート4:法事・法要での挨拶と職場・地域へのお礼の挨拶

これらの挨拶は、葬儀後の節目や社会的な関係性を維持するために重要です。法事は故人を偲ぶ厳粛な場、職場や地域へのお礼は感謝を広く伝える機会です。

1. 法事・法要での挨拶

法事・法要は、四十九日、一周忌、三回忌などの節目に行われ、喪主または遺族代表が参列者に挨拶します。仏教が一般的ですが、神道やキリスト教、無宗教でも形式が異なります。

ポイント

参列者への感謝と故人への供養の意を伝える。

法要の節目(例:四十九日=忌明け)を意識した内容。

1~2分程度(200~300文字)、厳粛だが温かみのあるトーン。

宗教や宗派に応じた言葉を選ぶ(例:仏教なら「供養」、神道なら「御霊祭」)。

会食がある場合、その案内を入れる。

文例1:四十九日法要(仏教・開始時)

皆様、本日はご多忙の中、故〇〇(故人の名前)の四十九日法要にご参列いただき、誠にありがとうございます。喪主を務めます、〇〇(名前)と申します。

父(母)は〇日に旅立ち、早いもので本日、忌明けを迎えました。皆様の温かいご支援のおかげで、ここまで無事に法要を執り行うことができました。

本日は〇〇寺の〇〇ご住職のご導師のもと、法要を営ませていただきます。終了後、ささやかなお食事を用意しておりますので、ごゆっくりお過ごしください。よろしくお願いいたします。

解説

四十九日(忌明け)を強調し、節目を明確に。

導師や寺の紹介で正式感を出す。

会食の案内を添える。

文例2:一周忌法要(仏教・終了時)

皆様、本日は〇〇の一周忌法要にご参列いただき、誠にありがとうございました。喪主の〇〇(名前)と申します。

父(母)が亡くなってから早いもので一年が経ちました。皆様の変わらぬご厚情に支えられ、遺族一同、ここまで歩んでくることができました。

故人も皆様に見守られ、きっと安らかに眠っていることと思います。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。本日はありがとうございました。

解説

一周忌という節目を振り返り、感謝を強調。

故人の安らかな状態を伝え、参列者に安心感を。

今後の関係継続のお願いで締める。

文例3:神道の場合(五十日祭・開始時)

皆様、本日は故〇〇の五十日祭にご参列いただき、誠にありがとうございます。喪主の〇〇(名前)と申します。

故人の御霊(みたま)が清らかに昇天し、祖霊として私たちを見守ってくれることを願い、本日、皆様と共にお祈りできることを心より感謝申し上げます。

祭事は〇〇神社の〇〇神職のご奉仕により執り行われます。終了後、ささやかな会食を用意しておりますので、どうぞごゆっくりお過ごしください。

解説

神道特有の「五十日祭」「御霊」「祖霊」を使用。

神職や神社の紹介で格式を保つ。

会食への案内を自然に組み込む。

文例4:キリスト教の場合(追悼ミサ・開始時)

皆様、本日は〇〇の追悼ミサにご参列いただき、ありがとうございます。遺族を代表して、〇〇(名前)と申します。

父(母)は神の御許に召されてから一年、皆様のご祈祷とご支援に支えられ、遺族一同、今日を迎えることができました。

本日のミサは〇〇教会の〇〇神父様のご司式により執り行われます。どうぞ心ゆくまで故人を偲び、祈りを捧げていただければ幸いです。

解説

キリスト教の「追悼ミサ」「神の御許」「祈祷」を反映。

司式者の紹介で厳粛さを保つ。

参列者に祈りの参加を促す。

注意点

長さ:長すぎると参列者が疲れるので、簡潔に。

宗教:仏教では「供養」「成仏」、神道では「御霊祭」「昇天」、キリスト教では「神の御許」「追悼ミサ」など適切な表現を。

節目:四十九日は「忌明け」、一周忌は「一周忌を迎えた感慨」を強調。

地域差:地方では法要後の会食が盛大な場合も。事前に慣習を確認。

会食なしの場合:会食がない場合は「本日はこれにて失礼いたします」と締める。

2. 職場や地域へのお礼の挨拶

葬儀後に職場や地域(近隣、町内会など)へお礼を伝える場合があります。これは口頭(訪問時)、書面(お礼状)、または簡単な挨拶(集まりでの一言)で行われます。感謝と今後の関係継続を伝えるのが目的です。

ポイント

葬儀や法要への参加、香典、供物、支援への感謝を具体的に。

故人との関係や地域・職場のつながりを強調。

書面ならフォーマル、口頭なら親しみのあるトーン。

30秒~1分(口頭)、100~200文字(書面)程度。

文例1:職場での口頭挨拶(葬儀後)

皆様、おはようございます。〇〇(名前)と申します。先日の父(母)の葬儀に際しましては、皆様から温かいご支援やお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。

父(母)は、〇〇(例:この会社での仕事仲間との思い出)をいつも大切に話しておりました。皆様のおかげで無事に葬儀を終えることができ、家族一同、心より感謝申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

解説

職場の支援(参列、香典など)に具体的に感謝。

故人と職場のつながりを軽く触れる。

職場での今後の協力をお願い。

文例2:地域(町内会)での挨拶(集まりの場)

皆様、本日はお時間をいただき、ありがとうございます。〇〇(名前)と申します。先日の母(父)の葬儀では、町内会の皆様に大変お世話になり、心より感謝申し上げます。

お花やお手伝い、温かいお言葉をいただき、母(父)も喜んでいると思います。これからも地域の一員として、皆様と協力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

解説

地域の具体的な支援(例:お花、お手伝い)に触れる。

故人の地域とのつながりを強調。

今後の地域活動への意欲を示す。

文例3:お礼状(職場や地域向け・仏教)

謹啓

〇〇(故人の名前)の葬儀に際しましては、ご多忙中にもかかわらずご参列いただき、またご丁重なご弔慰とお心遣いを賜り、厚く御礼申し上げます。

皆様の温かいご支援により、滞りなく葬送を終えることができました。生前、故人が皆様とのご縁を大切にしておりましたことを思い、遺族一同、深く感謝申し上げます。

今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。

略儀ながら書中にて御礼申し上げます。

謹白

〇年〇月〇日

喪主 〇〇(名前)

解説

フォーマルな文体で、香典や参列への感謝を丁寧に。

故人の縁を強調し、遺族の気持ちを伝える。

書面なので「略儀ながら」で締める。

注意点

タイミング:葬儀後1週間~1ヶ月以内が一般的(四十九日後でも可)。

香典返し:お礼状と一緒に香典返しを送る場合、「別便にてお品をお送りします」と記載。

口頭の場合:職場や地域の集まりで話す際、事前に主催者に挨拶の時間を相談。

宗教:無宗教の場合は「供養」「成仏」などを避け、「思い出」「感謝」を中心に。

地域差:都市部ではお礼状が主流、地方では直接訪問する場合も。

補足:よくある状況への対応

職場で個別に感謝を求められた場合

〇〇さん、父(母)の葬儀では本当にありがとうございました。お心遣い、家族みんなで感謝しています。

地域で香典辞退を伝えたい場合

お気持ちだけで十分です。皆様の温かい心に、故人も感謝していると思います。

法要に参列できなかった方からのお詫び

お気持ちが何よりありがたいです。〇〇さんの思いが、故人に届いていると思います。

これで主要な場面(通夜・葬儀、受付・出棺、火葬場、精進落とし、弔問客、法事、職場・地域)を網羅しました。

無宗教での挨拶

無宗教の葬儀や法要では、宗教的な表現(「成仏」「御霊」など)を避け、故人の思い出や感謝を中心に据えます。形式は自由度が高く、故人や遺族の価値観を反映しやすいです。

1. 通夜・葬儀での挨拶(無宗教)

文例:葬儀終了時

皆様、本日はお忙しい中、〇〇(故人の名前)の葬儀にお越しいただき、ありがとうございました。喪主の〇〇(名前)、〇〇の長男です。

父(母)は、皆様との時間をいつも大切にしていました。こうして多くの方に見送られ、きっと心から喜んでいると思います。

これからも父(母)の思い出を胸に、家族で前を向いて歩みます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

解説

「成仏」や「供養」を避け、「思い出」「見送り」に焦点。

故人の人柄や参列者とのつながりを強調。

家族の決意で前向きに締める。

2. 精進落としでの挨拶(無宗教)

文例:開始時

皆様、本日は〇〇のためにありがとうございました。喪主の〇〇(名前)です。

こうして皆様と父(母)の思い出を語り合えることを、家族一同、ありがたく思います。ささやかな食事ですが、ゆっくりお話ししながら過ごしていただければ幸いです。

これからも変わらぬお付き合いをお願いします。ありがとうございました。

解説

宗教色を排除し、思い出話や交流を強調。

食事への案内を自然に組み込み、親密な雰囲気に。

今後の関係継続を軽く触れる。

3. 四十九日相当の追悼会(無宗教)

文例:開始時

皆様、本日は〇〇の追悼会にお越しいただき、ありがとうございます。喪主の〇〇(名前)です。

父(母)が亡くなってから約50日、皆様の支えでここまで来られました。今日は〇〇の好きだった音楽を流しながら、思い出を共有できればと思います。

ささやかな食事も用意しています。どうぞごゆっくりお過ごしください。

解説

「四十九日」や「供養」ではなく「追悼会」「思い出」を使用。

故人の個性(例:好きな音楽)を反映し、自由な形式を強調。

会食の案内を添える。

注意点

宗教的な言葉(「天国」「往生」など)も避け、中立的に。

故人の趣味や人柄を具体的に入れると温かみが伝わる。

参列者に宗教的背景がある場合、事前に無宗教であることを伝えると親切。

キリスト教での挨拶

キリスト教の葬儀や追悼ミサでは、「神の御許」「天国」「祈り」などの表現を使い、厳粛かつ希望的なトーンが特徴です。カトリックとプロテスタントで細かな違いはありますが、以下は一般的な文例です。

1. 葬儀での挨拶(キリスト教)

文例:葬儀終了時

皆様、本日は〇〇(故人の名前)の葬儀にご参列いただき、ありがとうございます。遺族を代表して、〇〇(名前)と申します。

父(母)は神の御許に召され、天国で安らかに眠っています。皆様のご祈祷と温かい支えに、家族一同、心から感謝いたします。

これからも神の導きのもと、力強く生きてまいります。どうぞお気をつけてお帰りください。

解説

「神の御許」「天国」でキリスト教の信仰を反映。

「祈祷」に感謝し、参列者の宗教的行為を尊重。

希望的な締めで信仰心を強調。

2. 精進落とし相当の会食(キリスト教)

文例:開始時

皆様、本日は〇〇の葬儀に参列いただき、ありがとうございました。遺族の〇〇(名前)です。

父(母)は神の愛に抱かれ、天国で私たちを見守っています。皆様とこうして集い、思い出を語れることを感謝いたします。

ささやかな食事を用意しました。どうぞごゆっくりお過ごしください。

解説

「精進落とし」ではなく「会食」と中立的に表現。

「神の愛」「天国」でキリスト教らしさを保つ。

食事への案内を簡潔に。

3. 追悼ミサ(一周忌相当)

文例:開始時

皆様、本日は〇〇の追悼ミサにご参列いただき、ありがとうございます。遺族の〇〇(名前)です。

父(母)が神の御許に召されてから一年、皆様のご祈祷に支えられ、家族は前を向いて歩んでいます。

本日のミサは〇〇教会の〇〇神父様のご司式で執り行われます。どうぞ心ゆくまで祈りを捧げてください。

解説

「追悼ミサ」「神父」「祈り」でキリスト教の形式を明確に。

司式者の紹介で厳粛さを保つ。

参列者に祈りの参加を促す。

注意点

カトリックでは「ミサ」、プロテスタントでは「礼拝」と呼ぶ場合も。事前に確認。

「天国」「神の御許」は両派で共通だが、「成仏」や「御霊」は避ける。

参列者にキリスト教徒以外がいる場合、簡単な説明(例:ミサの流れ)を添えると親切。

子供としての挨拶

子供(小学生~高校生)が葬儀や法要で挨拶する場合、短く、素直で心のこもった言葉が求められます。親や祖父母を亡くしたケースを想定し、簡単で話しやすい文例を提供します。喪主ではなく、遺族の一人として話す場面を想定。

1. 通夜・葬儀での挨拶(子供)

文例:葬儀終了時

みなさん、今日はお父さん(お母さん)のために来てくれて、ありがとう。〇〇(名前)、〇〇の息子(娘)です。

お父さん(お母さん)は、いつもみんなと楽しそうに話してました。こうやって見送ってもらえて、きっと喜んでると思います。

これからも家族で頑張ります。ありがとうございました。

解説

簡単な自己紹介で子供らしさを保つ。

故人の日常の姿を素直に伝え、親しみやすく。

家族の決意を短く伝え、締める。

2. 精進落としでの挨拶(子供)

文例:開始時

みなさん、今日はおじいちゃん(おばあちゃん)のためにありがとう。〇〇(名前)、孫です。

おじいちゃん(おばあちゃん)は、いつも優しくて、みんなのことが大好きでした。ご飯を食べながら、思い出を話してくれたらうれしいです。

ありがとうございました。

解説

短く、故人への愛情を素直に表現。

参列者に思い出話を促し、温かい雰囲気に。

子供らしい率直さで好感を持たれる。

3. 四十九日相当の追悼会(子供)

文例:開始時

みなさん、今日はお母さん(お父さん)のために来てくれて、ありがとう。〇〇(名前)、〇〇の娘(息子)です。

お母さん(お父さん)が亡くなってから、ちょっと寂しいけど、みなさんの話を聞いて元気が出ました。

これからも家族で仲良く頑張ります。よろしくお願いします。

解説

子供らしい素直な感情(「寂しい」「元気が出た」)を入れる。

参列者の支援を軽く触れ、感謝を強調。

家族の前向きさを伝え、締める。

注意点

長さ:30秒~1分以内で、子供が無理なく話せる長さに。

言葉遣い:丁寧だが、堅苦しくせず、普段の話し方に近いトーン。

事前練習:感情的になりやすいので、親や親族と練習すると安心。

サポート:子供が緊張する場合、親族が隣でフォローする準備を。

宗教:無宗教なら「思い出」、キリスト教なら「天国」など、形式に合わせる。

補足:状況別の調整

無宗教で子供が話す場合

みなさん、今日はお父さんのためにありがとう。〇〇、息子です。お父さんはいつも笑ってて、みんなが大好きでした。ご飯食べながら、お父さんの話をしてね。

(「供養」などを完全排除し、日常的な言葉で)

キリスト教で子供が話す場合

みなさん、今日はお母さんのために来てくれて、ありがとう。〇〇、娘です。お母さんは天国で神様と一緒にいます。みんなの祈りがうれしいです。ありがとう。

(「天国」「祈り」を自然に入れる)

大人っぽい子供(高校生など)

皆様、本日は父の葬儀にお越しいただき、ありがとうございます。〇〇、息子です。父は皆様との時間を大切にしていました。これからも家族で父の思い出を大切にします。

(ややフォーマルだが、子供らしさを残す)

あわせて読みたい

葬儀のよくある質問

葬儀のよくある質問 葬儀に関するよくある質問をQ&A形式で解説した内容です。日本の葬儀文化を基に、一般的な質問から具体的な疑問まで幅広くカバーしました。 もし…

あわせて読みたい

葬儀用語集

葬儀用語集 日本の葬儀文化(主に仏教式)を中心に、神道、キリスト教、無宗教、地域差、現代トレンドを網羅し解説します。 葬儀用語集(50音順) あ行 遺影(いえい) … ツナグお葬式では、適正価格の葬儀をモットーにより質の高いサービスを目差して日々取り組んでおります。

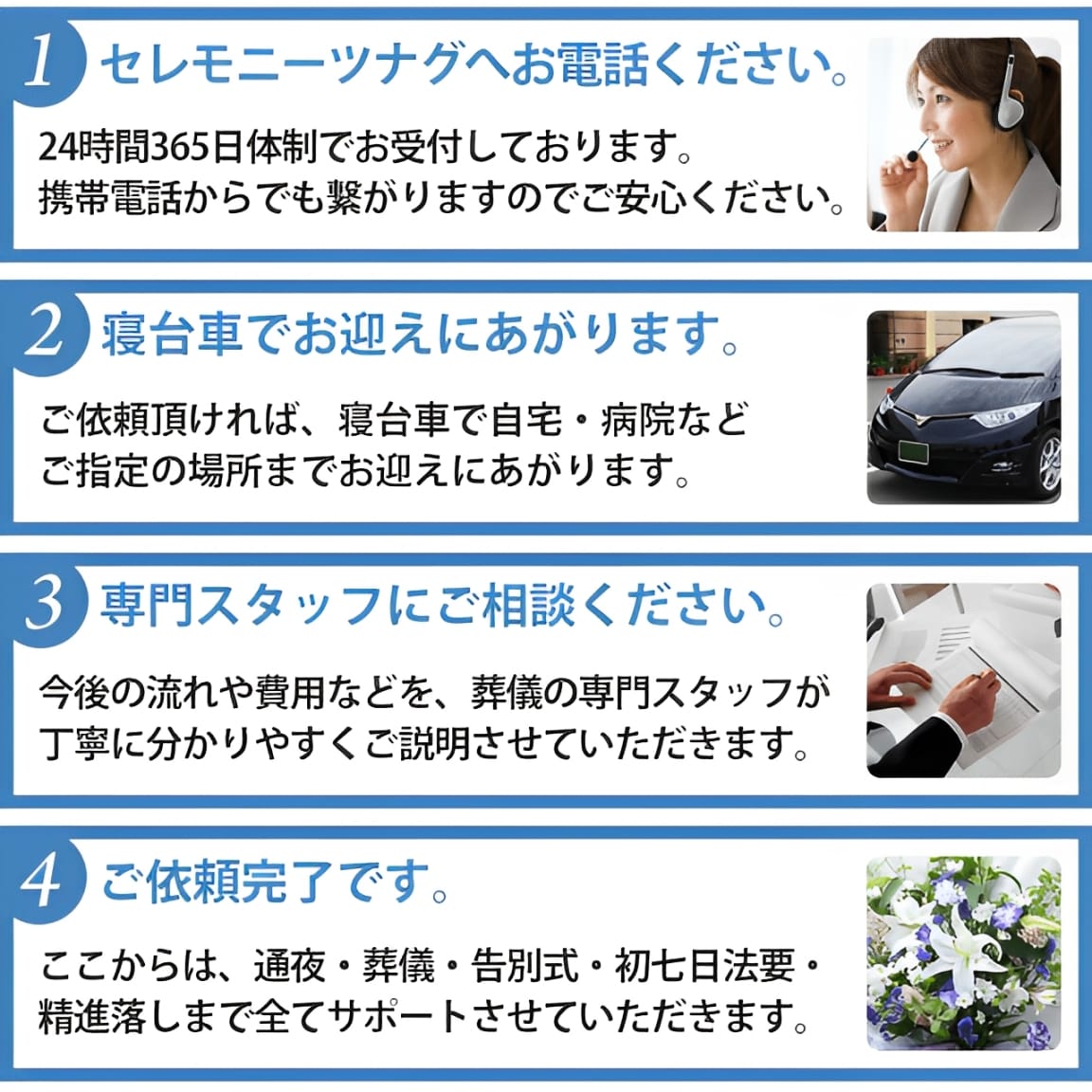

火葬式(直葬)・1日葬、家族葬の事から一般的なご葬儀、自宅葬に至るまで、可能な限りご親族様のご希望に添えるように努力していく所存でございます。ご相談がございましたらお気軽にご連絡下さいませ。

西宮市、芦屋市内には、家族葬から一般的な葬儀が執り行える、集会所や自治会館、寺院斎場などの葬儀場がございます。

会館によりましては利用条件がございますので、葬儀場、場所等でお困りの方、上記以外にも、葬儀場はございますので、些細な事でもけっこうですのでご遠慮なく西宮市、芦屋市の葬儀、家族葬ツナグお葬式までご相談くださいませ。