遺品整理について

遺品整理とは、亡くなった方の持ち物を整理し、遺された物品を適切に処理する作業のことです。家族や親しい人が亡くなった後、その人が使っていた日用品、衣類、家具、書類、思い出の品などを整理し、処分したり、形見として残したり、必要に応じて売却や寄付を行うプロセスを指します。遺品整理は、単なる片付け作業にとどまらず、故人の人生や思い出を尊重しながら、遺族の気持ちに寄り添って行われる重要な作業です。

以下に、遺品整理についてわかりやすく、丁寧に、徹底的に解説します。

1. 遺品整理の目的

遺品整理には、以下のような目的があります。

故人の生活の整理:故人が住んでいた家や部屋を片付け、次のステップ(家の売却、賃貸契約の終了など)に進む準備をする。

遺族の精神的な整理:遺品を整理することで、故人との思い出を振り返り、気持ちに区切りをつける。

財産の確認:遺言書、預金通帳、不動産の権利書など、重要な書類や資産を見つける。

物品の適切な処理:不用品を処分したり、価値あるものを再利用したりする。

住環境の整備:故人の家を清潔に保ち、遺族や次の住人が利用できる状態にする。

遺品整理は、遺族にとって感情的にも肉体的にも負担が大きい作業であるため、丁寧かつ計画的に進める必要があります。

2. 遺品整理の流れ

遺品整理は、以下のようなステップで進められるのが一般的です。

ステップ1:準備と計画

遺族間での話し合い:誰が遺品整理を担当するのか、どのタイミングで行うのかを決めます。遺品の分配や形見分けのルールも話し合っておくとスムーズです。

スケジュールの設定:遺品整理には時間がかかるため、作業日を決め、必要な日数を確保します。

必要な道具の準備:ゴミ袋、段ボール、手袋、マスク、掃除用具などを用意します。

業者に依頼するかどうかの検討:遺品整理を自分たちで行うか、専門業者に依頼するかを決めます。

ステップ2:遺品の仕分け

遺品を以下のように分類します

残すもの:形見として残したい品(写真、アクセサリー、手紙など)や、遺族が引き続き使うもの。

処分するもの:不用品や壊れたもの。自治体のゴミ分別ルールに従って処分します。

売却・寄付するもの:価値のある家具や家電、衣類などは、リサイクルショップや寄付先に持ち込む。

専門家に相談するもの:骨董品、貴金属、美術品など、価値がわからない場合は鑑定士に相談。

重要な書類:遺言書、保険証書、不動産の権利書などは慎重に保管。

ステップ3:整理と清掃

部屋の片付け:仕分けが終わったら、不要なものを運び出し、部屋を整理します。

清掃:家全体を掃除し、次の用途(売却、賃貸、遺族の住居)に備えます。

特殊清掃が必要な場合:孤独死や事故死の場合、専門の清掃業者に依頼して部屋を消毒・清掃することがあります。

ステップ4:形見分けや処分の実行

形見分け:遺族や親族間で、故人の思い出の品を分ける。事前にルールを決めておくとトラブルを防げます。

不用品の処分:自治体のゴミ回収や不用品回収業者を利用して処分。

売却・寄付:リサイクルショップやオークション、寄付団体に連絡して手配。

ステップ5:最終確認と引き渡し

遺品整理が完了したら、部屋に忘れ物がないか確認。

賃貸物件の場合は大家さんに連絡し、退去手続きを進める。

売却予定の家なら、不動産業者に相談。

3. 遺品整理のポイント

遺品整理をスムーズに進めるためのポイントを以下にまとめます。

(1) 感情面の配慮

急がない:故人の死後すぐは、遺族が悲しみに暮れている場合が多いです。気持ちが落ち着くまで、急いで整理を始めないことも大切です。

思い出を尊重:故人の愛用品や手紙など、感情的に大切なものは無理に処分せず、時間をかけて決める。

遺族の意見を尊重:形見分けや処分の方法について、家族間で意見が対立しないよう、事前に話し合う。

(2) 重要な書類や財産の見落としを防ぐ

遺言書、預金通帳、保険証書、不動産の権利書、株券などは、必ず確認する。

隠し場所(タンスの裏、金庫、引き出しの奥)に注意。

パソコンやスマートフォンに保存されたデータ(デジタル遺品)も確認。パスワードがわからない場合は、専門業者に相談。

(3) 法律やルールを守る

相続に関するルール:遺品の中には相続財産(不動産、預金など)が含まれる場合があります。相続人全員の同意を得て処理する。

自治体のゴミ分別ルール:大型家具や家電(テレビ、冷蔵庫など)は、リサイクル法に基づいて適切に処分。

賃貸物件の退去期限:賃貸の場合は、契約書を確認し、期限内に整理を終える。

(4) 専門業者を活用する

遺品整理は、時間や労力がかかる作業です。以下のような場合、専門業者に依頼すると効率的です:

遠方に住んでいて現地に行けない。

遺品の量が多く、自分たちでは手に負えない。

孤独死などで特殊清掃が必要。

遺品の鑑定や売却を希望する場合。

業者を選ぶ際は、信頼できる業者(「一般社団法人遺品整理士認定協会」などの認定を受けているか)を確認し、事前に見積もりを取るのがおすすめです。

4. 遺品整理の費用

遺品整理の費用は、作業内容や家の広さ、依頼する業者によって異なります。以下は目安です。

自分で整理する場合

ゴミ袋、段ボール、運搬用の車などの費用:数千円~数万円。

不用品回収業者に依頼する場合:数万円~10万円程度(量や地域による)。

専門業者に依頼する場合

1K~1DK:3万円~10万円

2LDK~3LDK:10万円~30万円

一軒家:20万円~50万円以上

特殊清掃が必要な場合:10万円~30万円追加

その他の費用

遺品の鑑定や売却手数料。

デジタル遺品(PCやスマホのデータ復旧)の場合:数万円~。

費用を抑えるコツ

事前に複数の業者から見積もりを取る。

自分でできる部分(仕分けや清掃)を進めておく。

売却可能な遺品(ブランド品、骨董品など)を活用して費用を補填。

5. 遺品整理の注意点

遺品整理を行う際、以下の点に注意が必要です。

(1) トラブルを防ぐ

遺族間のトラブル:形見分けや財産の分配で揉めないよう、事前にルールを決める。

業者とのトラブル:高額請求や不適切な処分を避けるため、信頼できる業者を選び、契約内容を明確に。

デジタル遺品のトラブル:故人のSNSアカウントやオンライン銀行の処理を忘れると、情報漏洩や不正利用のリスクがある。

(2) 健康面への配慮

長時間の作業は体に負担がかかるため、休憩を挟む。

古い家ではホコリやカビが発生している場合があるので、マスクや手袋を着用。

孤独死現場では、感染症のリスクがあるため、専門業者に依頼。

(3) 思い出の品の扱い

写真や手紙など、故人の思い出が詰まった品は、処分する前に家族で確認。

デジタル化(写真をスキャン、ビデオをデータ化)して保存するのもおすすめ。

6. 遺品整理の文化的・宗教的背景

日本では、遺品整理に仏教や神道の影響が見られる場合があります。

四十九日を目安に:仏教では、故人の魂が成仏する四十九日を過ぎてから遺品整理を始めるのが一般的。ただし、賃貸物件の退去期限など、状況によっては早めに行うことも。

供養の意識:故人の愛用品(人形、仏壇、写真など)は、処分前に寺院や神社で供養してもらうことが多い。

地域の慣習:地域によっては、遺品整理のタイミングや方法に独自の慣習がある場合も。親族や地元の寺院に相談するとよい。

7. 遺品整理をスムーズにするための事前準備(生前整理)

遺品整理の負担を減らすため、元気なうちに「生前整理」を行う人も増えています。

持ち物の整理:不用品を処分し、必要なものだけを残す。

重要な書類の整理:遺言書や資産リストを作成し、家族がわかる場所に保管。

デジタル遺品の整理:SNSやオンラインアカウントのパスワードを記録。

家族との話し合い:形見や財産の希望を事前に伝えておく。

生前整理をすることで、遺族の負担を軽減し、遺品整理をスムーズに進めることができます。

8. 遺品整理の事例

以下は、遺品整理の具体例です。

事例1:賃貸アパートの遺品整理

状況:一人暮らしの親が亡くなり、1Kのアパートを退去する必要がある。

対応

遺族で集まり、1日で仕分け作業。

写真や手紙は形見として持ち帰り、家具や衣類は不用品回収業者に依頼。

賃貸の退去期限に間に合うよう、清掃を徹底。

費用:不用品回収で約5万円、清掃費用で約2万円。

事例2:一軒家の遺品整理

状況:実家に住んでいた両親が亡くなり、大量の遺品がある。

対応

遺品整理業者に依頼。3日間かけて仕分けと清掃を実施。

骨董品やブランド品は鑑定士に相談し、一部売却。

家は売却予定のため、不動産業者と連携。

費用:業者費用で約30万円、鑑定費用で約3万円。

事例3:孤独死の特殊清掃

状況:遠方に住む親戚が孤独死し、部屋に臭いや汚れが残っている。

対応

特殊清掃業者に依頼し、消毒と清掃を実施。

遺品は最小限(写真や書類のみ)残し、後は処分。

賃貸契約の終了手続きを代行。

費用:特殊清掃で約20万円、遺品整理で約10万円。

9. 遺品整理業者の選び方

信頼できる遺品整理業者を選ぶためのポイントは以下の通りです。

資格の確認:遺品整理士の資格を持つスタッフがいるか。

実績と口コミ:過去の作業事例や利用者の評判をチェック。

見積もりの透明性:追加料金が発生しないよう、詳細な見積もりを提示してくれるか。

サービスの範囲:清掃、供養、売却代行など、必要なサービスを提供しているか。

対応の丁寧さ:遺族の気持ちに寄り添った対応をしてくれるか。

おすすめの確認方法

インターネットで「地域名+遺品整理」で検索。

「一般社団法人遺品整理士認定協会」のサイトで認定業者を調べる。

見積もりを2~3社から取り、比較する。

10. 遺品整理のよくある質問

- 遺品整理はいつ始めるべき?

一般的には四十九日を目安にしますが、賃貸の退去期限や遺族の都合に合わせて調整。気持ちが落ち着いてからでもOK。

- 遺品整理業者に依頼するメリットは?

時間と労力を節約できる、特殊清掃や鑑定に対応できる、遺族の精神的負担を軽減できる。

- デジタル遺品はどうすればいい?

System: パスワードやアカウント情報を整理し、信頼できる人に共有しておく。専門業者にデータ復旧を依頼する場合もあります。

- 遺品整理で出てきた貴重品はどうする?

骨董品や貴金属は鑑定士に相談。ブランド品や家電はリサイクルショップやオークションで売却可能。

- 供養は必要?

人形や仏壇など、故人にゆかりの深いものは、寺院や神社で供養するのが一般的。業者に供養代行を依頼することも。

11. まとめ

遺品整理は、故人の人生を振り返り、遺族が前を向くための大切なプロセスです。感情的にも肉体的にも負担が大きい作業ですが、計画的に進め、必要に応じて専門業者を活用することで、スムーズに進めることができます。以下は、遺品整理を成功させるための最終的なアドバイスです:

早めに準備:遺族で話し合い、役割分担やスケジュールを決める。

丁寧に進める:故人の思い出を尊重し、無理に急がない。

プロに相談:量が多い場合や特殊清掃が必要な場合は、業者に依頼。

生前整理を検討:元気なうちに自分の持ち物を整理しておくと、遺族の負担が減る。

遺品整理を通じて、故人との思い出を大切にし、新たな一歩を踏み出すきっかけにしてください。

「家族だけではとても整理できない…」

そんなお困りの声が増えています。

最近、遺品整理に関してさまざまな事情をお持ちの方が増えています。

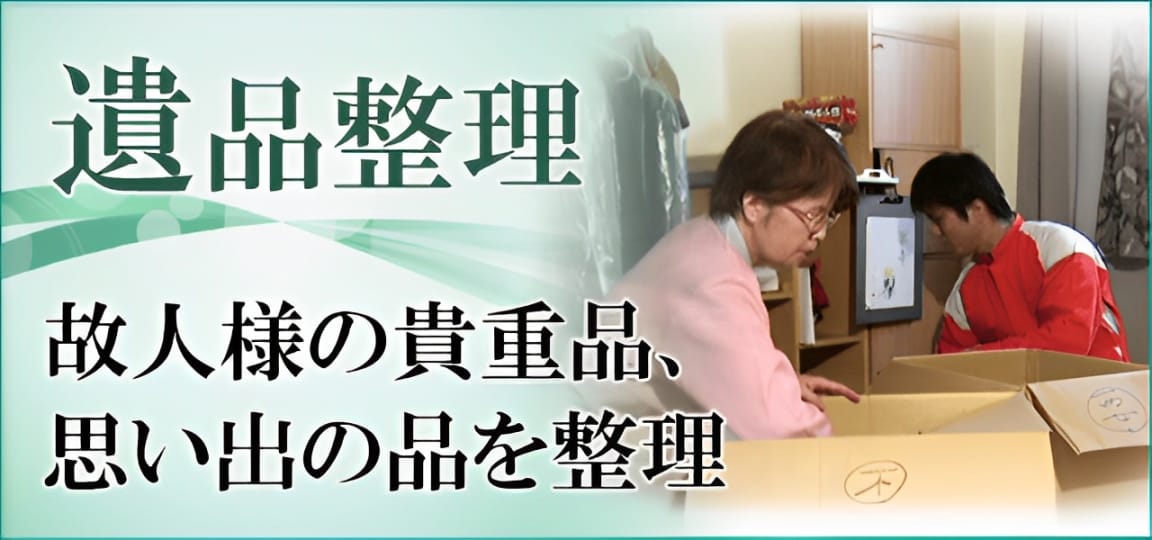

遺品整理は亡くなられた方の残されたものを扱うお仕事です。

私達は丁寧な仕事を何よりも大切にしながら、お客様のこころに寄り添ったお手伝いをさせて頂きます。

遺品整理基本コース

料金の目安

基本的な金額設定が以下となります。おおよそのご予算の目安としてご覧ください。

※どのような作業が必要かに応じて金額は変更致します。また、不用物の量によりお安くなる場合もあります。

スクロールできます

| 広さ | 作業員 | 料金 | 広さ | 作業員 | 料金 |

| 1DK | 2名 | 60,000円~ | 1LDK | 3名 | 80,000円~ |

| 2DK | 3名 | 120,000円~ | 2LDK | 4名 | 150,000円~ |

| 3DK | 5名 | 180,000円~ | 3LDK | 6名 | 200,000円~ |

住空間整理について

第二の人生、第三の人生のために。

安心して暮らせる住空間をつくります。

長い年月とともに増える物は、生活空間を圧迫し、家庭内での思わぬ怪我や事故の原因にもなります。

私達は、整理サービスを通じて「お客様が今をよりよく生きること、未来の暮らしを精神的に豊かにすること」が実現できるよう、日々取り組んでおります。

おかたづけにも、パートナーが必要です。

遺品整理や住空間整理などで困っていたり、相談が必要だと感じた場合は、いつでもご連絡ください。

私達が安全・快適・安心に過ごせる暮らしのお手伝いをさせていただきます。

あわせて読みたい

葬儀のよくある質問

葬儀のよくある質問 葬儀に関するよくある質問をQ&A形式で解説した内容です。日本の葬儀文化を基に、一般的な質問から具体的な疑問まで幅広くカバーしました。 もし…

あわせて読みたい

葬儀用語集

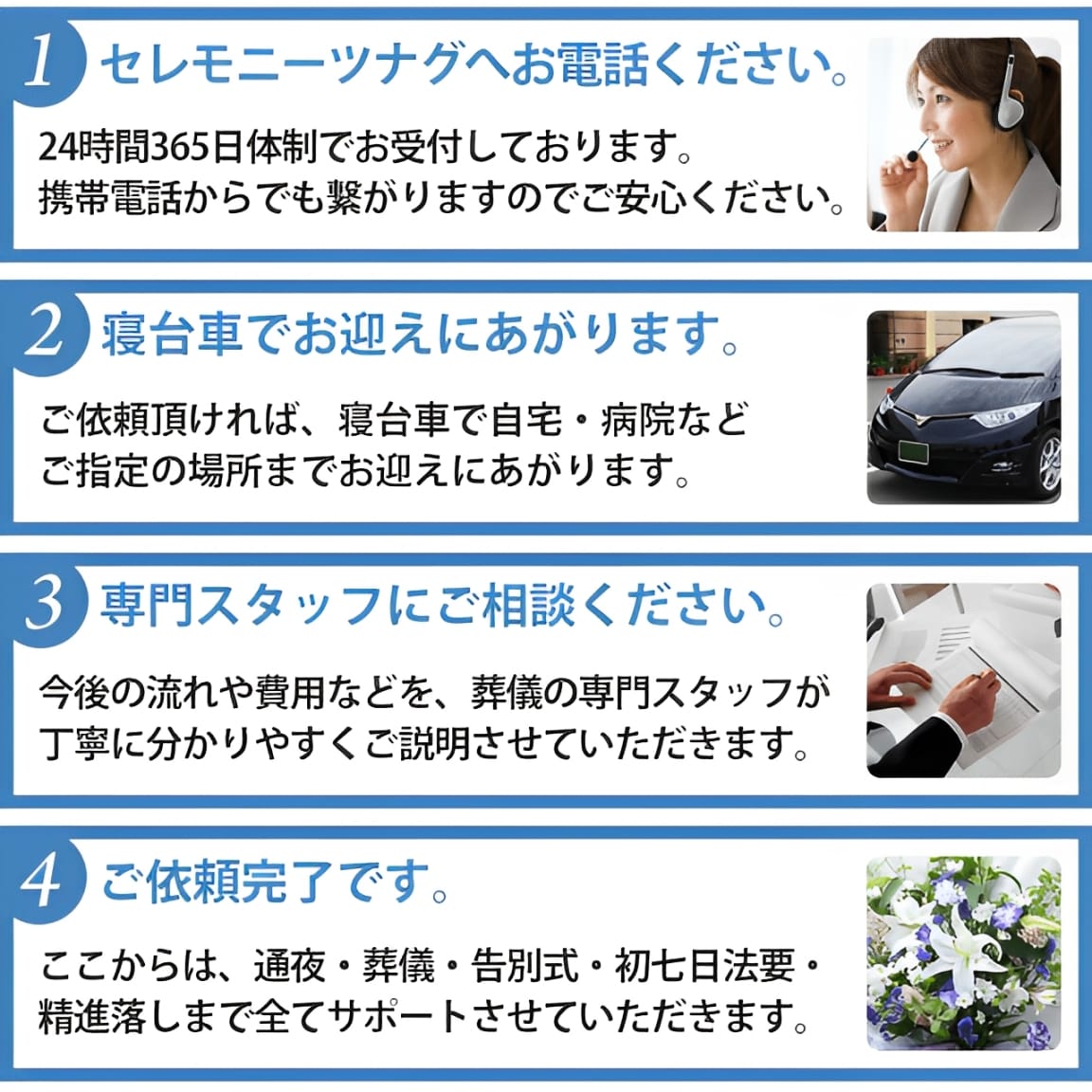

葬儀用語集 日本の葬儀文化(主に仏教式)を中心に、神道、キリスト教、無宗教、地域差、現代トレンドを網羅し解説します。 葬儀用語集(50音順) あ行 遺影(いえい) … ツナグお葬式では、適正価格の葬儀をモットーにより質の高いサービスを目差して日々取り組んでおります。

火葬式(直葬)・1日葬、家族葬の事から一般的なご葬儀、自宅葬に至るまで、可能な限りご親族様のご希望に添えるように努力していく所存でございます。ご相談がございましたらお気軽にご連絡下さいませ。

\ 事前予約で最大8万円割引/

事前予約は、もしもの時に慌てることなく、スムーズに葬儀を進めることができます。

他社にはないサービス、まごころこもったご葬儀ならツナグお葬式にお任せ下さいませ。